11 Bibliographie : L’Angleterre au XVIIe siècle et la ‘Glorieuse Révolution’

Le catalogue d’ouvrages en anglais du Fonds Dubois peut être consulté ici : Fonds Dubois: ouvrages en langue anglaise, traduits de l’anglais ou publiés en Grande-Bretagne [PDF – 439 Ko]

En français :

COTTRET, Bernard, La Glorieuse Révolution d’Angleterre, 1688, Paris, Gallimard/Julliard, Collection Archives, 1988, Collection Folio, 2013.

MARX, Roland, L’Angleterre des Révolutions, Paris, Colin, 1971.

POUSSOU, Jean-Pierre, Les Iles Britanniques, les Provinces-Unies, la guerre et la paix au XVIIe siècle, Paris, Economica, 1991.

Ouvrages en langue anglaise :

*Ouvrages faisant partie de l’acquisition MIMMOC Région Poitou-Charentes 2013 dans le cadre d’un Appel à financement documentation.

ALEXANDER, J. M., MACLEOD C., Politics, transgression and representation at the Court of Charles II, New Haven, Yale, 2007 FM 23994

*Atlas of British Social and Economic History Since C.1700 Rex Pope F 311217

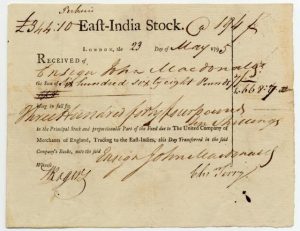

*ATACK, J., NEAL, L., The Origins and Development of Financial Markets and Institutions: From the Seventeenth Century to the Present Cambridge, CUP, 2009 F311381

*BLISS, R. –Restoration England: Politics and Government 1660-1688, London, Methuen, 1982. FB 198371

CLARKE, George, The Later Stuarts 1660-1714, Oxford, Clarendon, 1956 (1st ed. 1934).

CLAY, C.G.A. Economic expansion and social change: ENGLAND 1500-1700, 2 vols. Cambridge, C.U.P., 1984.

COWARD, Barry, (Dir.), A Companion to Stuart Britain, Oxford, The Historical Association, Blackwell, 2003.

*DE KREY, Gary S. Restoration and Revolution in Britain: A Political History of the Era of Charles II and the Glorious Revolution, London, Palgrave, 2007.

DE RICCI, Seymour English Collectors of Books and Manuscripts, Cambridge, CUP, 1960.

DUNN, Mary Maples, William Penn, Politics and Conscience, Princeton, Princeton University Library, 1967.

*FINKELSTEIN, Andrea, Harmony & Balance, an intellectual history of seventeenth-century English economic thought, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000. F 311362

*GRASSBY, Richard, The Business Community of Seventeenth-Century England, Cambridge, C.U.P., 1995.

HALEY, K.H.D., An English Diplomat in the Low Countries, Sir William Temple and John de Witt, 1665-1672, Oxford, Clarendon, 1986.

*HAMILTON, D. B., STRIER, R., Religion, Literature, and Politics in Post-Reformation England, 1540-1688, Cambridge, CUP, 1996 F 311271

*HARRIS, Tim, Restoration: Charles II and His Kingdoms, 1660-1685, London, Penguin, 2006, F 311244

HOPES, Jeffrey, « Daniel Defoe and the affairs of France », Études Épistémè [En ligne], 26 | 2014, mis en ligne le 09 décembre 2014. http://episteme.revues.org/304.

*HOUSTON, A., PINCUS, S., A Nation Transformed: England After the Restoration, Cambridge, CUP, 2001.

HUGHES, Ann, Seventeenth-century England: A Changing Culture, vol.1. Primary Sources, London, Open University, Ward Lock Educational, 1980.

HUTCHINSON, Ross, Locke in France 1688-1734, Oxford, Voltaire Foundation, 1991.

ISRAEL, Jonathan I., Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford, Clarendon, 1989.

JONES, J.R., Liberty secured? Britain before & after 1688, Stanford, Stanford UP., 1992. F 173477

LOCKE, John, An Essay Concerning Toleration and other Writings on Law and Politics, 1887-1893, (Edited J. R. Milton, P. Milton), Oxford, Clarendon, 2006. F 151143

LOCKE, John, Locke on Money, ed. P.H. Kelly, Oxford, Clarendon, 1991. S 99391-1, S 99391-2.

MIGRENNE, Jean, « Daniel Defoe. L’anglais de race pure, Traduction de The True-Born Englishman, A Poem », Temporel, revue artistique et littéraire, no. 18, sept. 2014. http://temporel.fr/Daniel-Defoe-Traduction-et.

*PINCUS, Steven, England’s Glorious Revolution, 1688-1689, Bedford, St Martin’s, Boston & New York, 2006. F 311243

PINCUS, Steve, “La révolution anglaise de 1688: économie politique et transformation radicale”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 58, 1, 2011, pp. 7-52.

RAYMOND, Joad, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge, CUP, 2003.

RICHETTI, John, The Life of Daniel Defoe: A Critical Biography, London, Wiley, 2015.

*ROSE, Jacqueline, Godly Kingship in Restoration England: The Politics of the Royal Supremacy, 1660-1688, Cambridge, CUP, 2011 F 311222

ROTHBARD, Murray M., Economic Thought before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol.1, London, Edward Elgar, (Ludwig von Mises Institute), 1995.

SCOTT, J., England’s Troubles, Seventeenth-Century Political Instability in European Context, Cambridge, CUP, 2000.

*SHARPE, K., –Remapping Early Modern England: The Culture of Seventeenth-Century Politics, Cambridge, CUP, 2000. F 311366

*SOUTHCOMBE, G., TAPSELL, G., Restoration Politics, Religion, and Culture: Britain and Ireland, 1660-1714, Basingstoke, Palgrave, 2010. F 311225

SPIEGEL H.W., The growth of economic thought, Prentice Hall, 1971 L 4337

SWEDENBURG, H.T. England in the Restoration and early eighteenth-century: essays on culture and society, Berkeley, UCLA Press, 1972. R 235025-2

Ouvrages disponibles à la MSHS (Fonds MIMMOC):

BLACK, Jeremy, Eighteenth-Century Britain, 1688-1783, Basingstoke, Palgrave, 2001. 941.07 BLA

CRAGG, Gerald R. The Church and the Age of Reason, 1648-1789, Harmondsworth, Penguin, 1960. 270.7 CRA

GREGORY, Jeremy, STEVENSON, John, Britain in the Eighteenth Century, 1688-1820, London, Longman, 2000. 941.07 GRE

JONES, J.R., Britain and Europe in the Seventeenth Century, London, Arnold, 1966. 942.06 JON

PINCUS, Steven, 1688, The First Modern Revolution, New Haven, Yale University Press, 2009. 941.067 PIN

PINCUS, Steven, England’s Glorious Revolution, 1688-1689, Bedford, St Martin’s, Boston & New York, 2006. 941.067 PIN