Lors de sa déclaration d’indépendance-enfin-on-sait-pas-trop, Carles Puigdemont a affirmé que depuis la mort de Franco, la Catalogne était le moteur économique de l’Espagne.

Cet argument économique, même s’il n’est pas le seul, est souvent repris par les régions pour revendiquer leur indépendance. En gros, l’idée est la suivante : on en a marre de créer les richesses, de se les faire piquer par l’État central qui les redistribue aux régions pauvres peuplées de fainéants. Cf. l’Italie du Nord (vs. l’Italie du Sud), la Flandre (vs. la Wallonie), la Catalogne (vs. les autres régions espagnoles).

Mais, dans le cas de la Catalogne et de la période actuelle, est-ce le cas ? Pour en juger, on peut collecter des données sur les PIB, le nombre d’habitants, l’emploi, etc., calculer les PIB par habitant, les décomposer en PIB par emploi et emploi par habitant, en suivant la méthodologie que Michel Grossetti et moi avions proposé pour le cas français dans cet article de la Revue de l’OFCE.

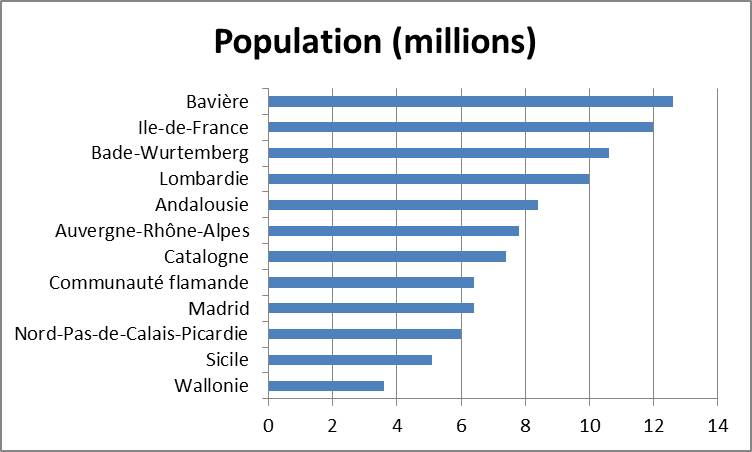

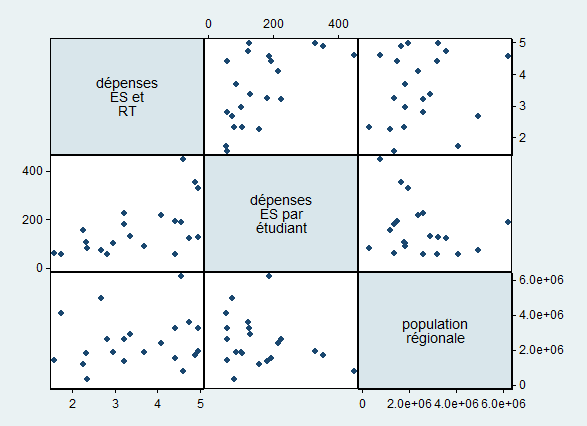

C’est à cet exercice que nous nous sommes livrés avec Emmanuel Nadaud, en nous concentrant sur les pays de l’Union à quinze, soit 214 régions NUTS2, avec des données 2011. Nous en avons tiré un article présenté en juillet dernier à Athènes, qui insiste sur la diversité des contextes régionaux.

Source : Nadaud E., Bouba-Olga O., 2017, “La richesse des régions européennes : au-delà du PIB par habitant”, Colloque ASRDLF, Athènes, juillet. Lien : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01533348/document

[Edit : paragraphe modifié, erreur de lecture de la carte, c’est corrigé (17/10/2017)] Les zones en rouge correspondent aux régions présentant les plus faibles valeurs de l’indicateur concerné (1er quintile), les zones en vert foncé présentent les plus fortes valeurs (5e quintile). La Catalogne est quant à elle dans une situation médiane (3ème quintile) pour le PIB par habitant et pour le ratio emploi par habitant. Deuxième quintile en revanche pour le PIB par emploi (la productivité apparente du travail). Plusieurs régions espagnoles sont visiblement dans une meilleure situation.

Je suis retourné aux chiffres précis, en rapportant les valeurs observées pour les régions espagnoles à la moyenne de l’Union à 15 pour construire des indices qui valent 100 si la valeur observée dans la région est égale à la valeur observée en moyenne.

Le PIB par habitant de l’Union à 15 est de 30 219€ en 2011, le PIB par emploi monte à 66 814€. La Catalogne est sensiblement en dessous, avec des indice de 89 pour le premier indicateur (le PIB par habitant de la Catalogne est donc égal à 89% du PIB par habitant de l’Union à 15) et de 87 pour le deuxième.

Surtout : la Catalogne arrive en quatrième position des 19 régions espagnoles pour le PIB par habitant, derrière la région de Madrid (indice de 103), le Pays Basque (99) et la Navarre (95). Elle passe même au 5ème rang pour la productivité apparente du travail : le Pays Basque est en première position (indice de 95), devant la région de Madrid (93), la Navarre (92) et la Rioja (88).

Difficile, dès lors, d’affirmer que la Catalogne est le moteur économique de l’Espagne.

C’est grave docteur ? Non. Comme expliqué dans mon petit livre, il faudrait sortir de ces analyses qui voient les territoires comme des entités en concurrence les unes avec les autres. Les processus productifs traversent les frontières, chaque territoire pouvant être vu comme un petit bout de petit monde, spécialisé de manière plus ou moins avantageuse sur des fragments de processus productifs. Plutôt que de penser ce qui sépare, mieux vaut comprendre ce qui relie.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer