Je reviens à la charge sur l’analyse des votes, suite à un message reçu sur Linkedin, qui renvoyait sur le post ci-dessous, représentatif de tout un ensemble d’interprétations du vote du premier tour (il ne s’agit donc pas de dénoncer les propos de l’auteur du post, mais de les déconstruire) :

La personne qui m’a écrit me demandait ce que je pensais de ce post, compte-tenu de ma tendance à critiquer les discours opposants métropoles, villes moyennes et monde rural. Or, le post semble interpréter les résultats à l’aune d’une fracture territoriale, qui opposerait monde urbain et monde rural (ou Métropoles et France périphérique pour reprendre le vocabulaire le plus usuel), et qui semble bien réelle. Voici des éléments d’analyse.

Le premier problème avec cette carte, c’est qu’elle donne à voir, pour chaque commune, le candidat arrivé en tête, si bien qu’on a l’impression, quand une commune est en bleue, que tous les habitants de ladite commune ont voté le Pen, et quand elle est en beige, que tous ont voté Macron, ce qui n’est pas le cas. Mieux vaut s’en remettre aux pourcentages obtenus par les candidats. En l’occurrence, je vous propose de me concentrer sur Macron et le Pen, et d’analyser les scores sur la base de la grille communale de densité, qui permet de distinguer le monde urbain (communes très denses et de densité intermédiaire) et le monde rural (communes peu denses et très peu denses).

Les votes en France métropolitaine varient selon le degré de densité, un peu pour Macron, plus fortement pour le Pen, avec environ dix points d’écarts entre les communes très denses et les autres. Les résultats pour la Moselle sont peu différents, si ce n’est que le vote Macron y est un peu plus faible et que le vote le Pen y est plus nettement plus fort.

Le problème est que ces différences sont liées en partie aux différences de composition sociale des territoires : supposons que les ouvriers votent plus souvent le Pen que les autres catégories sociales, et qu’ils soient plus présents dans les communes peu denses et très peu denses, on s’attend à ce que le vote le Pen soit plus fort dans ces communes, non pas parce qu’elles sont « rurales », mais parce que la composition des personnes qui y vivent est différente.

Distinguer entre ces effets de composition et les effets de densité est essentiel, pour ne pas mésinterpréter les votes. Si on ne le fait pas, on s’expose à des interprétations du type : les personnes qui vivent dans le rural votent plus souvent pour le Pen, car ils sont moins tolérants, ils ne sont pas ouverts aux autres, moins ouverts à la diversité à laquelle ils ne sont pas confrontés au quotidien, ils pâtissent d’un faible degré d’urbanité, etc.

J’ai procédé ailleurs à une analyse qui permet de distinguer effets de composition et effets de densité. Méthodologiquement, il s’agit « d’expliquer » les votes en ne retenant que la densité comme variable (on obtient alors des effets bruts), puis en retenant d’autres variables à côté de la densité, pour obtenir des effets nets. Plus précisément, j’ai retenu dans mon analyse la part des personnes diplômées du supérieur, le taux de chômage, la part des plus de 65 ans, la part des 15-29 ans et la part des immigrés (j’ai également intégré une indicatrice régionale pour la France métropolitaine).

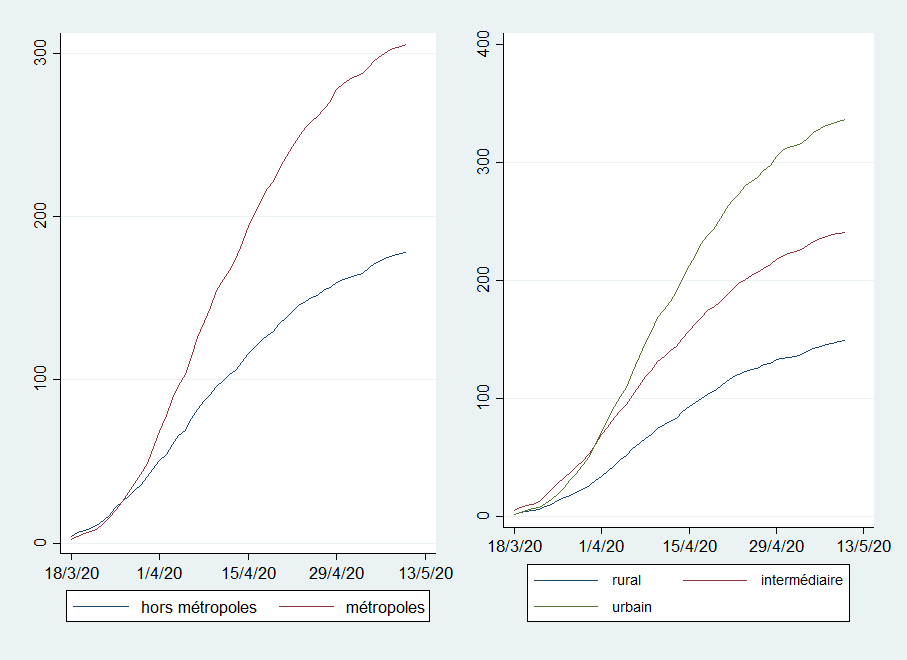

effets bruts et effets nets de la densité sur les scores des deux premiers candidats au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 (%)

La partie haute du tableau reprend les résultats pour l’ensemble de la France métropolitaine, la partie basse pour la Moselle. Je vous explique comment lire le tableau, en prenant l’exemple de sa partie haute , le chiffre de -1,4 de Macron pour les communes de densité intermédiaire : ce qu’il signifie, c’est qu’en moyenne, en France métropolitaine, le score de Macron est inférieur de 1,4 point de pourcentage dans les communes de densité intermédiaire, par rapport à son score dans les communes très denses (qui sont prises comme modalité de référence). Quand on neutralise les effets de composition, on constate que l’effet “densité intermédiaire plutôt que forte densité” passe de -1,4 à +0,1 point de pourcentage.

Que ce soit en France métropolitaine ou dans le département de la Moselle, le résultat principal est que l’effet de la densité sur le vote le Pen est très sensiblement réduit, il passe de plus de 10 points à 1 ou deux points. De plus, en Moselle, les coefficients attachés aux communes de densité intermédiaire, peu denses et très peu denses ne sont pas significativement différents de 0 (pas de différence statistiquement significative au seuil de 1% pour le score de le Pen entre les différents types de communes).

Un autre résultat intéressant pour la Moselle est que l’effet de densité s’inverse pour Macron : il est négatif quand on analyse l’effet brut, il devient positif quand on analyse l’effet net. Ceci signifie qu’à caractéristique identique, en Moselle, les personnes vivant dans les communes moins denses ont plus voté pour Macron que celles vivant dans des communes plus denses. Ce n’est pas le cas ailleurs en France, les effets de densité restent négatifs pour Macron quand la densité diminue.

A caractéristiques identiques, les écarts de vote entre monde rural et monde urbain sont donc limités. Si l’on observe des différences, c’est, pour l’essentiel, parce que les caractéristiques des populations qui y vivent diffèrent. On peut donc en déduire que les interprétations à coup de gradient d’urbanité sont à prendre avec d’infinis précautions, pour dire le moins.

Ceci étant, il reste des effets de densité en France métropolitaine, limités mais significatifs. Comment peut-on l’expliquer ? Première hypothèse : les variables mobilisées ne capturent qu’une partie des différences de composition sociale, si je pouvais les capturer totalement, les effets de densité disparaîtraient. Deuxième hypothèse, qui a ma préférence : en dehors des effets de composition, il existe des différences significatives entre monde rural et monde urbain, notamment en matière d’accessibilité aux services et aux équipements, qui peuvent conduire à des différences dans les votes.

Ceci me permet d’insister pour finir sur un point important : je dénonce souvent l’opposition entre métropoles, villes moyennes, petites villes et monde rural, mais c’est sur le plan de la capacité à innover ou à créer des emplois. Ceci ne signifie pas qu’il n’existe aucune différence entre ces catégories de territoires : il en existe, notamment sur ce sujet des services à la population. Ce qui me conduit à plaider pour qu’on arrête de croire que l’horizon indépassable de la création de richesse et d’emploi, ce sont les métropoles, d’une part, et qu’on se focalise sur les enjeux d’aménagement et d’équipement des territoires, en se préoccupant de ceux qui pâtissent d’un déficit en la matière, d’autre part.

Suite à des demandes, voici en complément les résultats obtenus pour Jean-Luc Mélenchon :