Nous avions produit une première analyse de l’impact territorial de la crise à fin juin 2020, à l’échelle des zones d’emploi, en exploitant les données de l’Urssaf sur l’emploi privé hors agriculture. Ces données à fin juin étaient disponibles fin septembre. Nous avons actualisé le travail pour évaluer l’impact à fin septembre 2020, à partir des données disponibles fin décembre 2020 sur le site open data de l’Urssaf. Attention dans l’interprétation des résultats nous travaillons sur le sous-ensemble de l’emploi privé hors agriculture, et le choc sur l’emploi a été fortement atténué par les mesures prises par la puissance publique au sens large, à toutes les échelles territoriales.

Nous avions produit une première analyse de l’impact territorial de la crise à fin juin 2020, à l’échelle des zones d’emploi, en exploitant les données de l’Urssaf sur l’emploi privé hors agriculture. Ces données à fin juin étaient disponibles fin septembre. Nous avons actualisé le travail pour évaluer l’impact à fin septembre 2020, à partir des données disponibles fin décembre 2020 sur le site open data de l’Urssaf. Attention dans l’interprétation des résultats nous travaillons sur le sous-ensemble de l’emploi privé hors agriculture, et le choc sur l’emploi a été fortement atténué par les mesures prises par la puissance publique au sens large, à toutes les échelles territoriales.

Ceci nous a pris un peu de temps, car au-delà de la production de l’analyse, nous souhaitons mettre à disposition des documents de qualité, compréhensible par un public le plus large possible. Un gros travail de définition d’une charte graphique, puis de “traduction” des résultats, d’infographie, …, a donc été réalisé. Le délai pour réaliser la première note a donc été assez long, il fallait que l’on teste différentes choses. Désormais, nous allons être en mesure de produire des documents de ce type rapidement après la production “brute” des notes (merci à Patricia et aux collègues impliqués pour ce qu’ils ont fait, travail remarquable je trouve!).

Trois documents sont désormais disponibles sur le portail des territoires, à la rubrique études et prospective :

- L’impact économique de la crise à fin juin 2020

- L’impact économique de la crise à fin septembre 2020

S’agissant du fond, sur la dernière note relative à l’impact de la crise à fin septembre, l’idée était de s’interroger sur l’impact de la reprise de l’été. en voici le résumé :

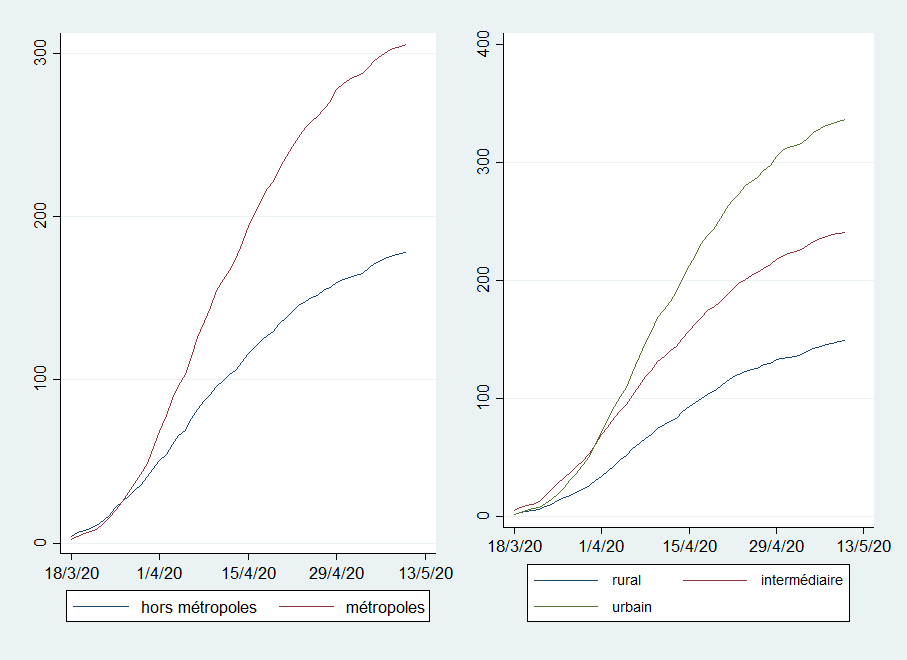

Le troisième trimestre 2020 s’est traduit par une forte reprise, de +1,77% France entière, soit 323 109 emplois privés hors agriculture supplémentaires. Cette reprise ne com-pense pas les pertes des deux premiers trimestres, de plus de 620 000 emplois. Le solde reste donc négatif sur l’ensemble de la période (297 307 emplois en moins), soit un taux de croissance trimestriel moyen de -0,53%, équivalent au taux observé lors de la crise de 2008-2009,

Toutes les régions sans exception ont bénéficié de la reprise, à commencer par les deux les plus touchées au premier semestre, la Corse et PACA. En dehors de ces deux cas, on n’observe cependant pas de relation très forte pour l’ensemble des régions entre la dynamique des deux premiers trimestres et celle du troisième trimestre. La Nouvelle-Aquitaine se situe en 8ème position au T3, alors qu’elle était au troisième rang des régions les moins touchées au premier semestre. Ces évolutions en T3 n’ont pas modifié le classement global des régions lorsqu’on compare le classement des deux premiers trimestres et celui des trois premiers trimestres, la Nouvelle-Aquitaine restant la 3ème région la moins touchée,

A l’échelle des secteurs, on retrouve la même idée : les secteurs ayant le plus souffert au premier semestre ont connu des dynamiques très fortes, notamment l’intérim, l’hébergement-restauration et les « Arts, spectacles et activités récréatives ». En dehors de ces secteurs, on n’observe cependant pas de relation générale très forte entre les évolutions du premier semestre et celle du troisième trimestre. Comme pour les régions, la reprise n’a pas modifié le classement des secteurs sur l’ensemble de la période,

A l’échelle des zones d’emploi, on observe une relation négative plus forte, pour un plus large ensemble de territoires, entre la période 2019T4-2020T2 et 2020T2-2020T3 : les zones d’emploi ayant le plus souffert ont le plus bénéficié de la reprise, les zones d’emploi ayant le moins souffert en ont le moins bénéficié. Ceci est vrai, avec une intensité plus forte, en Nouvelle Aquitaine,

Parmi les zones d’emploi de notre région, Sarlat-la-Canéda demeure une de celles qui a le plus souffert sur l’ensemble de la période, mais Parthenay présente désormais un score plus faible. Marmande reste la zone la moins touchée. Certains territoires (Bayonne, Pauillac, Bressuire et Périgueux) ont connu des dynamiques très favorables, elles se situent désormais parmi les zones les moins touchées. A l’inverse, Parthenay, Pau et Rochefort sont impactées très fortement et reculent nettement dans le classement des zones.

Les analyses structurelle-résiduelle que nous avons menées, à l’échelle des régions comme à l’échelle des zones d’emploi, montrent que les effets locaux dominent toujours les effets structurels. L’effet local positif de la Nouvelle-Aquitaine s’explique pour une bonne part par une dynamique moins défavorable de l’intérim, du commerce et par une dynamique plus favorable de l’industrie agro-alimentaire.

N’hésitez pas à nous faire part de tout retour, sur la forme et sur le fond, à l’adresse suivante : ditp(at)nouvelle-aquitaine(dot)fr