7 Les compagnies marchandes (exposition virtuelle « La glorieuse révolution d’Angleterre, 1688 » dans le Fonds Dubois)

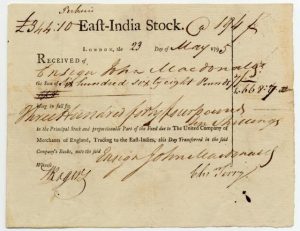

Les monopoles privés accordés par charte royale aux associations de marchants-aventuriers associés – finançant leurs entreprises par des actions – assuraient la majorité du commerce extérieur. Leurs noms indiquent les zones exclusives : Levant, Barbary (Afrique du nord), South Sea. La Compagnie des Indes de l’Est (rivale de la Compagnes des Indes orientales, française, et de la Compagnie hollandaise des Indes) avait augmenté son emprise sur le commerce avec l’Asie, notamment l’Inde, ajoutant le coton tissé (calico) au poivre, principale marchandise avant 1670.

Les monopoles privés accordés par charte royale aux associations de marchants-aventuriers associés – finançant leurs entreprises par des actions – assuraient la majorité du commerce extérieur. Leurs noms indiquent les zones exclusives : Levant, Barbary (Afrique du nord), South Sea. La Compagnie des Indes de l’Est (rivale de la Compagnes des Indes orientales, française, et de la Compagnie hollandaise des Indes) avait augmenté son emprise sur le commerce avec l’Asie, notamment l’Inde, ajoutant le coton tissé (calico) au poivre, principale marchandise avant 1670.

Le coton devint rapidement une étoffe favorite, remplaçant les lainages et lins plutôt épais et rêches. Les producteurs et négociants de laine anglaise, exportation principale du pays, [FD 2388] manifestèrent leur désarroi et exprimèrent leur désaccord avec le lobby de la Compagnie des Indes de l’Est, qui cherchait à augmenter les importations en Angleterre [FD 2067] au détriment de la production domestique : la moitié des produits importés étaient consommés en Angleterre et font du tort aux produits fabriqués par les Anglais, se plaignit l’un, en prédisant le déclin du pays [FD 360] C’est ainsi qu’on répliqua avec étonnement aux pamphlets qui demandaient encore plus de liberté du commerce pour la Compagnie des Indes. [FD 2067]

Mais les membres de la Compagnie des Indes n’étaient pas les hérauts du libre-échange sans bornes. Tout au plus, elle demandait que le marché anglais soit encore plus ouvert à ses importations. La discussion permit aux uns et aux autres d’avancer les arguments en faveur d’un côté du libre-échange, et de l’autre d’une politique d’intervention de l’état dans le commerce.

Comme les arguments soutenant la laine domestique contre la soie étrangère, une préférence nationale est mis en avant : le luxe inutile détruit l’industrie et l’emploi réel, et rend oisif et dépendant ses habitants. Dans ces discours, les débuts d’une assimilation entre le protestantisme labourant et le capitalisme naissant sont visibles dans les théories économiques émergeantes dans le Royaume bientôt uni. Cependant, ce qu’on appellera plus tard le libéralisme économique est combattu par ceux qui lui opposent l’intervention de l’Etat pour protéger l’industrie anglaise.

- Sir Josiah Child, 1630-1699

Devenu détenteur de parts dans la Compagnes des Indes, membrre du comité directeur à partir de 1677 et gouverneur à partir de 1681, Sir Josiah CHILD domine la compagnie. Dans son journal (16 mars 1683), le mémorialiste John EVELYNE (1620-1706) le qualifie d’ « avare sordide ».

Les ouvrages de Child sur le commerce défendent le commerce en général, et le commerce avec les Indes plus particulièrement : « le plus national de tous les commerces étrangers » [FD 1192] La prospérité de l’économie [FD 368] serait en partie due à sa contribution. Il réfute les dires des critiques de la Compagnie qui accusent celle-ci de contribuer à la pénurie d’espèces par l’exportation de l’or et de l’argent pour payer des importations de luxe – importations qui de plus ruinent l’industrie domestique de la laine. Selon lui, ce serait les épargnants qui retirent l’argent de la circulation, et les impôts qui envoient l’argent par wagons entiers à Londres. Selon lui, les Actes de navigation protectionniste ne sont pas dans l’intérêt du commerce… de la Compagnie.

Si Child fustige les monopoles dans ses œuvres – ce qui a fait croire à tort qu’il était l’un des pères du libéralisme économique – ce n’était que pour attaquer les Compagnies rivales. De nombreuses pamphlets montrent les débats que la Compagnie des Indes suscitait : allégations par d’autres Compagnies marchandes qu’elle enfreignait leurs privilèges [FD 171] ou encore de corruption [FD 2384] D’autres analysent le commerce avec les Indes en polémiquant. [FD 2319]