Compte-rendu de l’ouvrage La crise du logement en Angleterre : Quatre décennies de politiques du logement et de la ville, 1977-2013, par David Fée, Paris, Houdiard, 2013, 224p. ISBN 978-2-35692-094-2. 20€.

En 2013, le gouvernement de coalition mené par David Cameron a cherché à réduire les dépenses publiques allouées aux allocations logement en révisant les conditions d’attribution. S’en prenant de manière indirecte aux bénéficiaires, une règle fut imposée qui plafonne le nombre de pièces par et pour lequel l’allocation est calculée. Les allocataires dont le logement était jugé plus grand que nécessaire se virent réduire leur allocation ce qui menaçait de les obliger à se reloger, alors que beaucoup de ceux qui étaient touchés par la réforme étaient soit des personnes âgées, occupant un logement qu’ils avaient obtenus lorsqu’ils avaient des enfants à charge, soit des personnes dont la santé exigeait de l’espace pour ranger un équipement médical. L’opposition travailliste dénonça l’injustice de ce qui fut appelé ‘bedroom tax’. Malgré des aménagements qui prirent en compte des cas particuliers, on estime qu’un tiers des foyers recevant l’aide au logement verrait ainsi leur allocation réduite (BBC News, 30 July 2013, <http://www.bbc.co.uk/news/business-21321113>).

À l’heure où la crise du logement et du marché immobilier, commencée en 2008, qui a frappé non seulement le Royaume-Uni mais l’Europe de l’ouest toute entière, semble terminée, la lecture de l’étude du David Fée, Professeur d’études anglophones à Université Sorbonne Nouvelle, La crise du logement en Angleterre : Quatre décennies de politiques du logement et de la ville, 1977-2013, explique les politiques publiques adoptées au Royaume-Uni, la cherté du marché anglais de l’immobilier, les bulles immobilières. Les choix et la philosophie politique qui les motive sont analysés pour mieux saisir le contexte économique, l’organisation spatiale du territoire britannique, le rapport entre ville et campagne, et les évolutions démographiques et sociétales.

À l’heure où la crise du logement et du marché immobilier, commencée en 2008, qui a frappé non seulement le Royaume-Uni mais l’Europe de l’ouest toute entière, semble terminée, la lecture de l’étude du David Fée, Professeur d’études anglophones à Université Sorbonne Nouvelle, La crise du logement en Angleterre : Quatre décennies de politiques du logement et de la ville, 1977-2013, explique les politiques publiques adoptées au Royaume-Uni, la cherté du marché anglais de l’immobilier, les bulles immobilières. Les choix et la philosophie politique qui les motive sont analysés pour mieux saisir le contexte économique, l’organisation spatiale du territoire britannique, le rapport entre ville et campagne, et les évolutions démographiques et sociétales.

L’ouvrage permet de mettre en lumière, sous une perspective historique, l’évolution du modèle d’état-providence anglais, dont le logement fut jadis un des cinq piliers du Welfare britannique, destinés à remédier aux maux identifiés par le rapport Beveridge (1942), document fondateur : le besoin, l’ignorance, la maladie, les taudis et l’oisiveté. La construction de logements décents pour le peuple à l’issu de la deuxième guerre mondiale répondait à la fois à une nécessité criante devant la destruction massive causée par les bombardements de plusieurs villes britanniques (les ports, dont Londres, et les villes industrielles des Midlands) et un souci de justice sociale et de monde meilleur qui effacerait les années sombres de la guerre et de la dépression la précédant.

Le gouvernement travailliste d’Atlee utilisa les outils de planning centralisé qui avait prévalu pendant la guerre pour contrôler la construction (interdiction de construction privée, austérité oblige) et impulser aux développements autorisés (villes nouvelles, cités urbaines) une vision utopiste de la verte Angleterre, version 1948. L’auteur rappelle brièvement les origines de cette planification urbaine. On regrette cependant l’absence de références aux politiques de logement de ministres conservateurs tels que Enoch Powell ou Harold Macmillan, dans les années 1950, car la comparaison avec les politiques plus récentes auraient pu être instructive (voir par exemple Denis MacShane, ‘Can David Cameron match Harold Macmillan’s achievement in house-building?’ The Observer, 15 août 2010).

Alors qu’un système national de santé (NHS), un système national d’assurance (National Insurance Scheme), et le système national d’éducation, furent rapidement mis en place, amélioré, étendu et élargi, on ne peut parler de système de logement. Les deux tiers des foyers en Angleterre sont propriétaires de leur logement. L’autre tiers est logé à proportions égales dans les logements locatifs des secteurs public et privé, ce dernière comprend le secteur associatif. On comprend dès lors la signification de l’évolution du marché immobilier et du secteur financier (prêts hypothéqués, taux d’intérêt) pour les anglais. (L’immobilier et la politique du logement obéissent à d’autres règles en Écosse, au Pays de galles et en Irlande du Nord, qui ne sont pas traités dans cet ouvrage).

À la différence du gouvernement Thatcher, qui avait cru comprendre l’aspiration des anglais à devenir propriétaires de leur logement – ce qui paradoxalement, par plusieurs mécanismes (réduction du parc public, aides à l’accession à la propriété) a contribué à empirer la crise du logement existante – les gouvernements travaillistes à partir de 1997, semblent ne pas avoir pris la mesure de l’étendu du problème, ni de l’importance que le logement revêtait auprès de la population, alors même qu’ils affirmaient vouloir réformer et mieux gérer l’état, et avait axé leurs politiques à leur arrivée au pouvoir sur l’exclusion et la pauvreté. Les mesures récentes prises par le gouvernement de coalition de Cameron en 2012 et 2013 pour aider les primo-accédants à devenir propriétaires (garantie des prêts, taux zéro), ne font que renforcer l’analyse de David Fée. Si crise du logement il y a, une des raisons fondamentales de cette crise est que le logement privé reste au coeur de la politique du logement en Angleterre.

Proposant une histoire de quarante années des politiques du logement et de la ville depuis la fin de la période de croissance d’après-guerre et l’émergence du nouveau paradigme libéral, l’ouvrage analyse, en quatre grandes parties et treize chapitres, complétés par une bibliographe de seize pages et un index, les origines du problème, l’héritage socio-géographique et idéologique, les solutions proposées par des gouvernements successifs dont certaines contribuent elles-mêmes non pas à une amélioration, mais à une dégradation de la situation, et un bilan des politiques mises en oeuvre sous le gouvernement travailliste entre 1997 et 2010. S’agissant d’une étude nationale, on aperçoit la mise en oeuvre par une gestion à la fois locale (le parc public locatif, les plans d’urbanisme et d’occupation du sol) et nationale (les lois de cadrage et les programmes d’intervention).

Une attention particulière est donnée au Sud-Est de l’Angleterre et à la « ville » de Londres. D’une part, de part sa taille et étendu géographique – un quart de la population britannique réside dans ces deux régions, la ville et ses quartiers s’étend sur 1,500 km2, la région métropolitaine sur 8, 500 km2 – mais aussi par son impact national sur le logement. En effet, la crise du logement en Angleterre est en partie due à la pression immobilière dans le Sud Est, les prix élevés créant un effet de ricochet sur tout le pays. Londres est la deuxième ville la plus chère du monde après Monaco pour le prix par mètre carré du logement à l’achat ou à la location, ce qui explique en partie pourquoi le Royaume-Uni en entier vient dans le classement de tête des pays du monde pour le coût du logement avec l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande et la France (Global house prices, Location, location, location, Aug 29th 2013, 16:14, Economist.com consulté le 9 octobre 2013). Si l’on cherche une explication à ce phénomène, cet ouvrage établit les mécanismes et facteurs qui y ont contribué.

L’ouvrage complète des publications déjà parues et co-dirigées par l’auteur dans ce domaine (David Fée, Sylvie Nail (eds.), Vers une renaissance anglaise? Dix ans de politique travailliste de la ville, Paris, PSN, 2008; David Fée et Corinne Nativel, Crises et politiques du logement en France et au Royaume-Uni, Paris, PSH, 2008) et s’adresse à un public large, spécialistes de la Grande Bretagne contemporaine, mais aussi tout urbaniste, démographe, sociologue interpellé par les questions d’aménagement de territoire et de logement, des inégalités et des politiques publiques et mérite une édition anglaise car l’approche diffère bien de celle adoptée dans la littérature sur la question au Royaume-Uni.

À l’heure où la crise du logement et du marché immobilier, commencée en 2008, qui a frappé non seulement le Royaume-Uni mais l’Europe de l’ouest toute entière, semble terminée, la lecture de l’étude du David Fée, Professeur d’études anglophones à Université Sorbonne Nouvelle, La crise du logement en Angleterre : Quatre décennies de politiques du logement et de la ville, 1977-2013, explique les politiques publiques adoptées au Royaume-Uni, la cherté du marché anglais de l’immobilier, les bulles immobilières. Les choix et la philosophie politique qui les motive sont analysés pour mieux saisir le contexte économique, l’organisation spatiale du territoire britannique, le rapport entre ville et campagne, et les évolutions démographiques et sociétales.

À l’heure où la crise du logement et du marché immobilier, commencée en 2008, qui a frappé non seulement le Royaume-Uni mais l’Europe de l’ouest toute entière, semble terminée, la lecture de l’étude du David Fée, Professeur d’études anglophones à Université Sorbonne Nouvelle, La crise du logement en Angleterre : Quatre décennies de politiques du logement et de la ville, 1977-2013, explique les politiques publiques adoptées au Royaume-Uni, la cherté du marché anglais de l’immobilier, les bulles immobilières. Les choix et la philosophie politique qui les motive sont analysés pour mieux saisir le contexte économique, l’organisation spatiale du territoire britannique, le rapport entre ville et campagne, et les évolutions démographiques et sociétales.

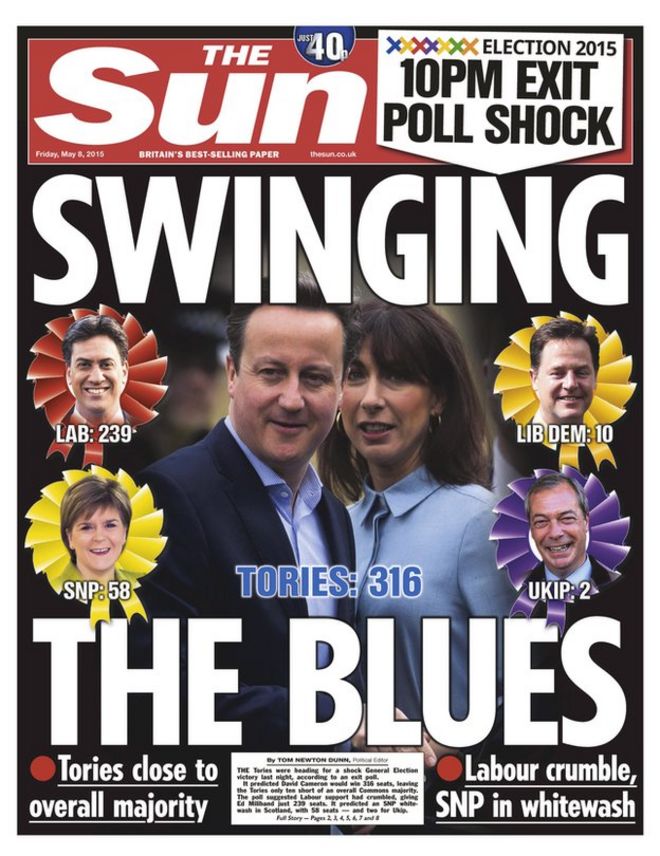

L’annonce des résultats dans la circonscription de Paisley & Renfrewshire South : trois femmes, deux hommes candidats. Victoire de Mhairi Black, SNP, qui bat le député travailliste Douglas Alexander et devient à 20 ans la députée la plus jeune en 350 ans (

L’annonce des résultats dans la circonscription de Paisley & Renfrewshire South : trois femmes, deux hommes candidats. Victoire de Mhairi Black, SNP, qui bat le député travailliste Douglas Alexander et devient à 20 ans la députée la plus jeune en 350 ans ( Au-delà des résultats qui font du Royaume-Uni un pays divisé – majorité Conservateur en Angleterre, majorité SNP en Ecosse, pertes du Labour et des Libéraux-démocrates – les unes des quotidiens nationaux sont révélateurs de la position éditoriale.

Au-delà des résultats qui font du Royaume-Uni un pays divisé – majorité Conservateur en Angleterre, majorité SNP en Ecosse, pertes du Labour et des Libéraux-démocrates – les unes des quotidiens nationaux sont révélateurs de la position éditoriale.  Le Chef du Gouvernement écossais, leader du SNP, Nicola Sturgeon, qui a annoncé le programme de son parti hier, est représentée différemment selon les sources : le quotidien

Le Chef du Gouvernement écossais, leader du SNP, Nicola Sturgeon, qui a annoncé le programme de son parti hier, est représentée différemment selon les sources : le quotidien