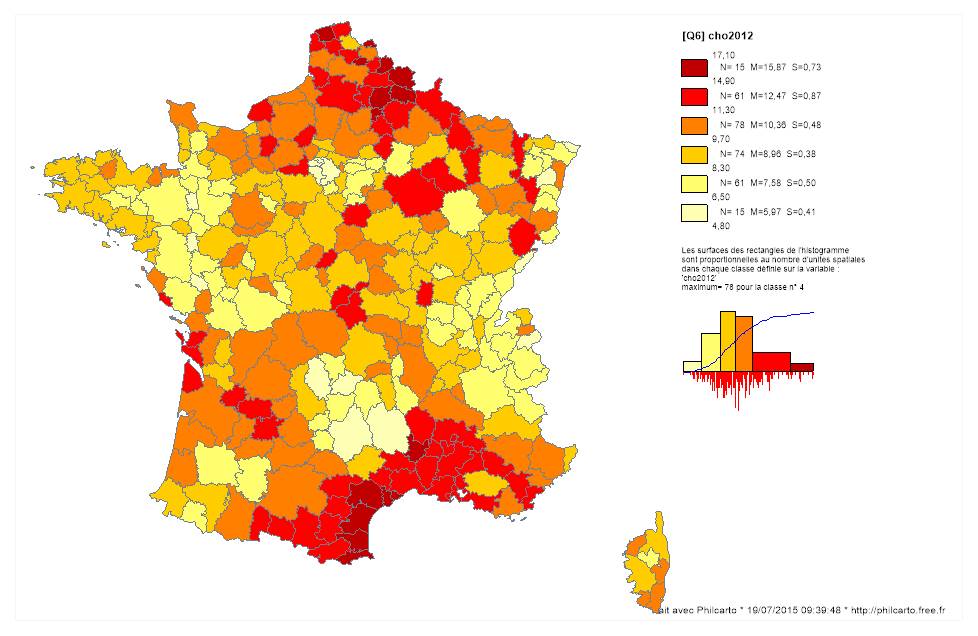

Dans mon dernier billet consacré à la géographie des taux de chômage, j’indiquais en conclusion qu’il ne fallait pas aller trop vite en besogne lorsqu’on observait un taux de chômage faible sur un territoire donné : un taux de chômage faible est compatible avec un territoire dynamique en matière de création d’emploi, mais aussi avec un territoire déprimé, les personnes à la recherche d’un emploi prospectant hors zone.

Pour avancer un peu sur cette question, j’ai collecté des données sur le chômage et sur l’emploi total par zone d’emploi (304 zones en France métropolitaine), sur la période la plus longue disponible sur le site de l’Insee, à savoir la période 2003-2012.

Première exploration très simple : j’ai calculé le taux de croissance annuel moyen pour les deux indicateurs et la corrélation entre ces deux variables. On s’attend à ce que le taux de croissance du chômage soit lié négativement au taux de croissance de l’emploi. Est-ce le cas ?

L’allure du nuage de points semble indiquer que c’est le cas, ce que confirme l’estimation de la régression : une hausse de 1% du taux de croissance de l’emploi se traduit par une baisse de 0,6% du taux de croissance du chômage, le coefficient est significatif au seuil de 1%. La qualité de la relation est cependant assez faible, le R² étant de 23% (en gros, les différences de taux de croissance de l’emploi n’expliquent “que” 23% des différences de taux de croissance du chômage).

L’allure du nuage de points semble indiquer que c’est le cas, ce que confirme l’estimation de la régression : une hausse de 1% du taux de croissance de l’emploi se traduit par une baisse de 0,6% du taux de croissance du chômage, le coefficient est significatif au seuil de 1%. La qualité de la relation est cependant assez faible, le R² étant de 23% (en gros, les différences de taux de croissance de l’emploi n’expliquent “que” 23% des différences de taux de croissance du chômage).

Deuxième exploration, plus intéressante je trouve : je me suis focalisé sur le quart des zones d’emploi qui présentent les plus faibles taux de chômage en 2012. Pour cadrer les choses, en 2012, la moyenne simple des taux de chômage est de 9,4% ; la valeur minimale est de 4,5%, la valeur maximale de 16,8%. Le premier quartile, qui permet de repérer les 25% de zones aux plus faibles taux de chômage, est de 7,8%.

J’ai ensuite calculé la médiane du taux de croissance annuel moyen de l’emploi sur 2003-2012 : elle est de 0,06% (ce qui signifie que 50% des zones ont un taux de croissance inférieur à cette valeur et 50% un taux supérieur). Idem pour le taux de croissance du chômage, la médiane est de 2,1%. On peut alors ranger les 76 zones d’emploi qui ont les plus faibles taux de chômage dans quatre cases :

|

croissance du chômage |

| faible |

forte |

Total |

| croissance de l’emploi |

faible |

11 |

14 |

25 |

| forte |

30 |

21 |

51 |

| Total |

41 |

35 |

76 |

Les situations attendues sont les 30 zones qui ont une forte croissance de l’emploi (c’est-à-dire un taux de croissance supérieur à la médiane) et une faible croissance du chômage (croissance du chômage inférieur à la médiane) et les 14 zones qui ont une faible croissance de l’emploi et une forte croissance du chômage, soit 44 zones sur les 76. Situation moins attendue pour les 32 autres zones : 11 zones connaissent une faible croissance de l’emploi qui n’entame pas leur taux de chômage, on peut penser qu’il s’agit de zones peu dynamiques qui ont tendance à voir partir leurs actifs ; 21 zones connaissent une croissance forte de l’emploi et du chômage, elles restent cependant dans le quartile des plus faibles taux de chômage en 2012, signe peut-être que ces zones attirent des actifs mais ne peuvent répondre à l’ensemble de la demande.

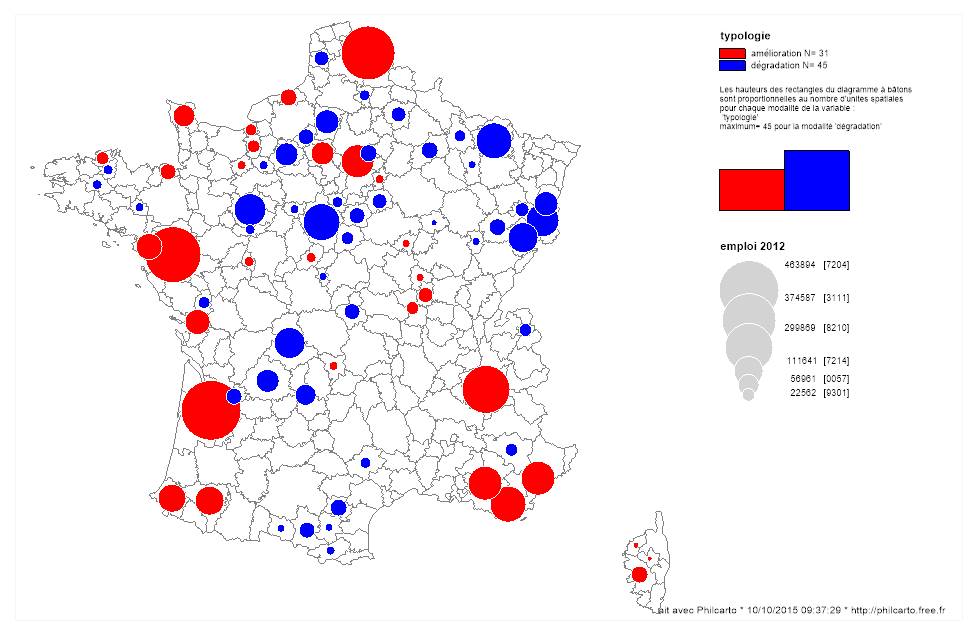

J’ai construit la carte permettant de visualiser ces quatre ensembles de zones (la taille des cercles est proportionnelle au nombre d’emploi en 2012) :

La situation sans doute la plus enviable concerne les zones en vert : forte croissance de l’emploi, faible croissance du chômage. On trouve quelques grandes villes (Nantes, Rennes, Grenoble, des zones d’Ile-de-France comme Saclay), des villes de taille moyenne (Niort, Besançon, Pau, …) et des territoires de plus petite taille (Le Blanc, Chinon, Pontarlier, Bressuire, …).

La situation sans doute la plus enviable concerne les zones en vert : forte croissance de l’emploi, faible croissance du chômage. On trouve quelques grandes villes (Nantes, Rennes, Grenoble, des zones d’Ile-de-France comme Saclay), des villes de taille moyenne (Niort, Besançon, Pau, …) et des territoires de plus petite taille (Le Blanc, Chinon, Pontarlier, Bressuire, …).

Les zones en jaune présentent une croissance de l’emploi et du chômage supérieure à la médiane. On y trouve principalement des villes de taille moyenne, comme Poitiers, La Roche-sur-Yon, Cholet, le Genevois Français, …

Les zones en rouge présentent une faible croissance de l’emploi et du chômage. Toutes (sauf la zone d’emploi de Houdan) présentent un taux de croissance de l’emploi négatif. On y trouve quelques zones d’Ile-de-France (Houdan, Rambouillet, Etampes), des villes de l’Est (Wissembourg en Alsace, Morteaux ou Saint-Claude en Franche-Comté) et du centre de la France (Ussel, Mauriac, Saint-Flour).

Les zones en bleu, enfin, combinent croissance faible de l’emploi et croissance forte du chômage. Presque toutes ont également un taux de croissance de l’emploi négatif, elles sont plutôt de moyenne et petite taille. On y trouve Nemours, Epernay, Laval, Tulle, Aurillac, …

Si vous voulez le détail de ces zones, vous pouvez télécharger ce document (pdf) qui reprend leur nom, l’emploi en 2012, les taux de chômage 2003 et 2012 ainsi que les taux de croissance de l’emploi et du chômage entre les deux dates.

Pour conclure : il y a toujours des limites à ce type d’exercice, on rate notamment ici les interdépendances entre les zones d’emploi. On voit sur la carte que des zones proches sont dans des situations différentes, sans doute certains mouvements entre zones expliquent-ils ce que l’on observe. Il faudrait pour le savoir travailler sur des données de flux, analyser par exemple l’évolution des déplacements domicile-travail entre ces zones. Affaire à suivre, donc…

Mondes Sociaux vient de mettre en ligne un article co-écrit par Michel Grossetti, Benoît Tudoux et moi-même, qui synthétise certains de nos travaux récents sur la question. Vous pouvez le lire en cliquant ici, allez y jeter un œil ne serait-ce que pour les illustrations !

Mondes Sociaux vient de mettre en ligne un article co-écrit par Michel Grossetti, Benoît Tudoux et moi-même, qui synthétise certains de nos travaux récents sur la question. Vous pouvez le lire en cliquant ici, allez y jeter un œil ne serait-ce que pour les illustrations !