22 septembre 2006, on fête les 25 ans de la mise en service de la première ligne TGV reliant Paris et Lyon. Tout le monde se félicite de cette innovation, qui a considérablement réduit les distances entre les différents points de l’hexagone. Sur France Inter, le journaliste a indiqué, reprenant les propos d’un politique (je crois, j’ai «raté » le nom de la personne), que le TGV avait été « le meilleur outil de décentralisation »

En gros, l’idée est la suivante : la mise en place du TGV réduit considérablement les distances entre les différents points du territoire, donc les temps et coûts de transport, si bien que des territoires « isolés » peuvent maintenant entrer dans l’arène concurrentielle et assurer mieux que par le passé leur développement économique ; ils ne seraient plus victimes de leur éloignement. Cette idée simple est en fait particulièrement fausse, et ce pour plusieurs raisons.

Première raison, le déploiement du TGV ne s’est pas fait au hasard : il a d’abord conduit à réduire les distances entre les agglomérations les plus développées (à commencer par Paris-Lyon, bien sûr), ce qui renforce leur attractivité. Son déploiement se caractérise également par la place stratégique de Paris, nœud incontournable du réseau ferroviaire français : pour prendre mon petit exemple, mes déplacements Poitiers-Lyon, Poitiers-Marseille ou Poitiers-Grenoble me font systématiquement passer par la capitale. Au total, 80% des liaisons TGV passent par Paris.

Deuxième raison, le déploiement du TGV a conduit à une réduction importante des gares desservies (même si le nombre de gares TGV augmente). Si les grandes agglomérations continuent à être bien irriguées, des agglomérations de taille moyenne ont été mises à l’écart. D’autres territoires ne font qu’être traversés. Ceci se traduit par des effets tunnels, favorables une fois encore aux territoires déjà les plus développés.

Troisième raison : dans tout un ensemble de cas, c’est moins la distance ou le temps absolus de transport, mais la distance ou le temps relatifs. Prenons l’exemple de trois villes : Paris, Poitiers et Loudun (petite ville située en gros à une heure de Poitiers par la route). Avant TGV, la distance-temps Poitiers-Paris est disons de 3 heures. La distance Poitiers-Loudun est de 1 heure. Dans le parcours Loudun-Paris, le temps de transport Loudun-Poitiers pèse donc 25% du temps total. Après mise en place du TGV, la distance-temps Paris-Poitiers passe à 1h30. Le segment Loudun-Poitiers pèse donc maintenant 40% du temps total. Le temps de ce trajet résiduel pèse tant qu’il peut conduire à une révision des choix de localisation des acteurs, au profit de Poitiers, et au détriment de Loudun.

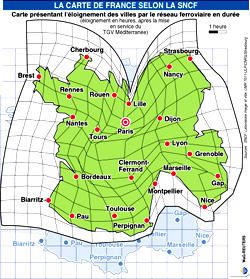

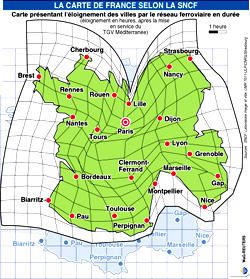

Cette structuration spécifique de l’espace français se retrouve dans la carte suivante, qui présente l’éloignement des villes par le réseau ferroviaire en durée, après mise en service du TGV méditerrannée.

Certes, la carte de France s’est rétrécie, mais certaines agglomérations ont bénéficié plus que d’autres de ce rétrécissement.

Quatrième raison, la plus importante : de manière générale, la réduction des coûts/temps de transport ne réduit pas, mais au contraire renforce la tendance à l’agglomération. Pour le comprendre, on peut s’appuyer sur des analyses déjà anciennes de l’économie spatiale, reprises et dévéloppées plus récemment par l’économie géographique, notamment son chef de file, Paul Krugman. L’idée est simple mais puissante : les choix de localisation des activités dépendent de la comparaison des forces de dispersion (forces centrifuges), d’une part, et des forces d’agglomération (forces centripètes), d’autre part. Quand les forces de dispersion diminuent et que, dans le même temps, les forces d’agglomération augmentent, on assiste logique à un accroissement de la polarisation de l’activité économique. Or, les coûts de transport sont des forces de dispersion, si bien que leur réduction renforce la polarisation.

Petit exemple pour le comprendre : considérons une entreprise localisée en Ile de France, et une entreprise concurrente localisée en Poitou-Charentes. La première fabrique 100 unités du bien, la seconde 10 unités (le marché local desservie par la première est plus grand). Dès lors que l’activité productive est à rendements croissants, le coût unitaire de production de la première entreprise sera plus faible que celui de la deuxième. Disons 1€ pour la première entreprise, contre 1,2€ pour la deuxième. Supposons maintenant que le coût unitaire de transport entre Paris et Poitiers soit de 0,3€. Dans cette configuration, l’entreprise parisienne ne pourra pas vendre en Poitou-Charentes, puisque le coût total unitaire (coût de production + coût de transport) sera de 1,3€, contre 1,2€ pour l’entreprise pictave. Cette dernière est protégée par la distance, elle se trouve en situation de monopole spatial.

Supposons maintenant que les infrastructures et les moyens de transport se développent. Ceci conduit à une réduction du coût unitaire de transport entre Paris et Poitiers qui passe, disons, de 0,3 à 0,1€. Dès lors, l’entreprise parisienne devient compétitive, puisque son coût total unitaire passe à 1,1€ contre 1,2€ pour l’entreprise de Poitiers (ajoutons qu’au fur et à mesure qu’elle remporte des parts de marché, l’entreprise parisienne renforcera son avantage en vertu des rendements croissants). On est finalement conduit, suite à la réduction des coûts de transport, à la concentration de la totalité de l’activité en région Ile de France.

Tout ceci ne signifie pas qu’il faille condamner la mise en œuvre de ce type d’infrastructures. Elle a permis à certaines grandes agglomérations d’accélérer leur développement (Lyon) ou de redynamiser le territoire après des crises importantes (Lille). Il s’agit parfois d’une condition nécessaire du développement, jamais d’une condition suffisante. De plus, la réduction des coûts de transport, en permettant de bénéficier encore plus des rendements croissants, conduit à produire plus de richesses avec autant de ressources (ou autant avec moins de ressource : si l’on reprend les chiffres de l’exemple, en raisonnant à production constante de 110, on s’aperçoit que le coût total de production passe de 113 à 112 – en passant, ceci devrait faire réfléchir les partisans de la décroissance qui considèrent que produire localement, vu que ça permet de supprimer des coûts de transport, c’est toujours mieux…). Dit autrement, la richesse par habitant dans l’ensemble du pays augmente. Mais croire que la mise en place de ce type d’infrastructures permet à elle seule de faire du développement économique local est particulièrement faux.

A partir de ce petit exemple, on est peu éloigné, au final, de réflexions plus générales sur le caractère ambivalent de la mondialisation (cf. récemment les propos de Stiglitz) : la réduction des coûts de franchissement de la distance à l’échelle mondiale (coût de transport, barrières tarifaires et non tarifaires, …) permet de créer plus de richesses (effet favorable de la mondialisation sur la croissance), mais renforce dans le même temps les inégalités (spatiales et sociales). D’où la question des moyens de dynamiser les territoires en retrait, et celle de la redistribution (à l’échelle nationale, européenne et mondiale) des richesses créées.

PS : ce billet a été rédigé dans le TGV…