“Si les autorités ont ressenti le besoin de prendre le relais pour préserver la paix sociale, c’est que le Guangdong, la

Mecque des exportations chinoises, se prépare à des jours difficiles. Au rayon jouets, déjà, les temps sont sévères. Plus de la moitié des exportateurs du secteur ont mis la clé sous la porte

depuis le début 2008.”

(…) “Les difficultés avaient commencé avant l’actuel coup de chien sur les marchés, mais celui-ci va sérieusement compliquer les choses. Le jouet chinois avait déjà été bousculé par le scandale

de la peinture au plomb, et l’affaire du lait frelaté ne vient pas rassurer le monde sur la fiabilité du made in China. «Mais toute l’industrie du Delta de la rivière des Perles a surtout dû

encaisser de nouvelles normes plus serrées, ainsi que toute une série de hausses, du coût des matières premières, du yuan, des salaires qui ont grimpé de 12 % depuis le début 2008», explique

le professeur Ding Li, de l’Académie des sciences sociales du Guangdong. Or, ici, 60 % des investissements sont le fait de Hongkongais qui ne badinent pas avec la rentabilité. Et 5 %

seulement de ceux qui ferment se relocalisent dans d’autres régions de Chine, les autres allant à l’étranger, au Vietnam ou ailleurs.”

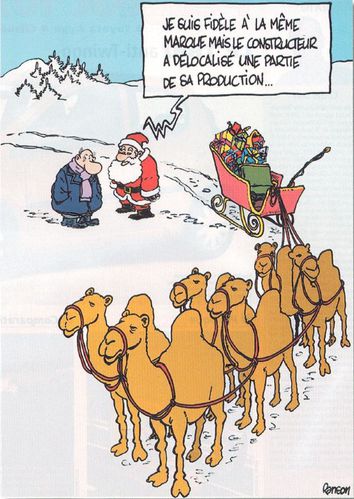

Toute l’ambivalence des stratégies de coût : on s’appuie sur un différentiel favorable de coût pour se développer, mais

au fur et à mesure de son développement, on rogne ssur on avantage. On pensait la Chine à l’abri de ce problème, compte tenu de “l’armée de réserve” disponible, susceptible d’empêcher la hausse

du coût du travail. Plusieurs études convergentes montrent cependant que le coût du travail augmente plus rapidement qu’on pouvait l’imaginer, 12% sur l’année nous dit-on ici. Pourquoi? Sans

doute en raison de l’existence de marchés “locaux” du travail, la main d’oeuvre disponible à l’autre bout de ce pays-continent ne pouvant venir couvrir les besoins de main d’oeuvre (ce n’est

qu’une hypothèse, je suis preneur d’autres arguments).

Le gouvernement chinois semble avoir conscience de ce problème, si l’on se réfère à cet article du Quotidien du Peuple

(transmis par Jacques Debord, que je remercie au passage) :

Confronté à la réalité objective où le coût des facteurs des diverses et des différentes industries continue à augmenter,

le gouvernement chinois est en train de prendre des dispositions en vue de faire progresser le réajustement structurel, l’optimisation et la montée en génération de l’industrie, de développer la

combinaison des secteurs de l’industrie et de l’informatisation ainsi que des secteurs de l’industrie et du service, de donner une impulsion à l’innovation indépendante et d’améliorer la

compétitivité internationale des produits « Made in China ».

On apprend que le Ministère chinois de l’Industrie et de l’Informatisation adoptera à cet effet quatre mesures susceptibles de contribuer à l’évolution du « Made in China » vers le « Creation in

China » : Primo, parfaire et concrétiser les politiques de soutien à l’innovation autonome et indépendante, faire pleinement jouer le rôle principal des entreprises dans l’innovation technique et

encourager celles-ci à augmenter les investissements destinés aux recherches et au développement scientifiques et techniques ; Secundo, augmenter les achats gouvernementaux afin d’accroître le

degré d’appui aux produits d’innovation autonome ; Tertio, appliquer activement la stratégie de création de marques de fabrique, établir une supériorité compétitive relative, afin de pouvoir

former et de créer un plus grand nombre de grandes marques disposant du droit indépendant de propriété intellectuelle ; Quarto, accorder une aide sans faille aux moyennes et petites entreprises

pour les encourager à procéder à la création et à l’innovation techniques, perfectionner la construction d’un environnement souple favorable à l’incubation des entreprises et d’un système adéquat

de service.

Bref, une volonté manifeste de passer d’une stratégie de coût à une stratégie d’innovation.