Suite du débat sur le localisme,

avec une réponse à la réponse de Godechot et Louvet, signée par Michel Grossetti, Anne Lavigne et moi-même. Vous pouvez la télécharger, ou lire ci-dessous.

Dans un document récent, un organisme gouvernemental suggère que « Sauf

exception, la mobilité entre universités devra être généralisée en matière de premières nominations dans des fonctions d’enseignant-chercheur. », ce qui revient à reprendre au niveau

gouvernemental une proposition présentée par Olivier Godechot et Alexandra Louvet dans une contribution à cet espace de débat. Nous avions mis en garde contre le caractère réducteur d’une partie

de leur analyse et avions invité à la prudence. Les deux auteurs cités avaient répondu à notre critique, en faisant évoluer leur argumentation. Comme il semble que leur position tende à devenir

celle du gouvernement, nous avons décidé de revenir sur ce débat pour indiquer à nouveau la fragilité des analyses de nos collègues.

Dans leur contribution initiale, Olivier Godechot et Alexandra Louvet montrent, à partir de

l’exploitation de la base de données Docthèse, que le localisme pèse fortement dans le monde académique française. Ils considèrent qu’il conduit à recruter de moins bons candidats, les

performances des Universités seraient donc affectées. Ils préconisent la suppression (éventuellement temporaire) du localisme, qui devrait conduire à l’amélioration des performances des

Universités.

Dans notre réponse à leur contribution, nous avons indiqué que si nous sommes d’accord pour

dire que le localisme pèse, et qu’il peut conduire à de mauvais choix, il n’est pas à l’origine du problème, mais il en est la conséquence : c’est en raison de l’imperfection des dispositifs

institutionnels, qui conduisent à des problèmes de sélection adverse et d’aléa moral, que les Universités s’en remettent à leurs réseaux sociaux, réducteurs d’incertitude. Sans amélioration de

ces dispositifs de sélection, on peut redouter d’autres formes de contournement (réseaux non locaux par exemple). Nous avons également attiré l’attention sur l’existence éventuelle d’un localisme

géographique, en plus d’un localisme d’établissement, susceptible de modifier sensiblement les résultats obtenus.

Dans leur réponse, Olivier Godechot et Alexandra Louvet ont développé trois points

essentiels : i) en remobilisant leurs données, ils ont d’abord cherché à montrer que le localisme géographique pèse peu, ii) ils expliquent ensuite que l’activation des réseaux locaux ne

vise pas seulement la réduction de l’incertitude, elle relève de la sympathie, et tentent de montrer l’importance de ces effets de sympathie en croisant localisme et capacité d’exportation des

universités, iii) ils proposent enfin de renverser le sens de la causalité : ce n’est pas parce que les dispositifs institutionnels sont déficients que le localisme est important, c’est

parce que l’on peut et que l’on veut recourir au localisme que l’on n’améliore pas les dispositifs institutionnels en place.

Nous proposons ici de répondre à ces

différents arguments, et d’élargir le débat en introduisant quelques éléments sur la question de la mobilité.

1. Retour sur les effets

géographiques

Dans notre document initial, nous

avons insisté dans le premier point (« localisme et localisme ») sur la possibilité d’effets géographiques, en plus des effets d’établissement, et proposé de définir autrement le

localisme : « le recrutement local est mesuré de manière stricte comme le fait de soutenir sa première thèse et de diriger sa première thèse dans le même « département », c’est-à-dire à

la fois dans la même agglomération et dans la même discipline »

Précisons qu’il ne s’agissait pas dans

notre esprit, comme peut le laisser penser l’intertitre du document d’OG et AL (« une méthode parisianiste ? ») d’un anti-parisianisme primaire ; plutôt d’alerter sur un point

de méthodologie non signalé dans leur document initial.

Les auteurs ont donc procédé à des

calculs complémentaires, bâti un indicateur égal au rapport entre le taux de réussite (Paris/ Extérieur) et le taux de réussite (IDF / Province). Ils obtiennent un score proche de 1, et déduisent

de la valeur de cet indicateur que les effets géographiques ne jouent pas. Cette interprétation obéit à une logique bien étrange : si un effet A est égal à un effet B, comment en conclure

que l’effet B n’existe pas ?

Partons d’un exemple pour montrer

comment mesurer les effets géographiques, et quels résultats on doit observer si l’on s’appuie sur l’indicateur des auteurs. Nous travaillons pour cela sur différents cas

théoriques.

discrimination d’établissement, ni discrimination géographique. Les taux de réussite des différentes catégories de candidats sont donc identiques. Supposons qu’ils sont de 5%. On obtient les

résultats suivants[1] :

|

|

Candidats |

reçus |

taux |

|

Parisiens locaux |

100 |

5 |

5,0% |

|

Parisiens extérieurs |

400 |

20 |

5,0% |

|

province |

600 |

30 |

5,0% |

|

|

|

|

|

|

total Paris |

500 |

25 |

5,0% |

|

total extérieurs |

1000 |

50 |

5,0% |

|

Indicateur |

1 |

||

Le nombre absolu de reçus par aire

géographique et par université dépend seulement du poids de ces entités dans l’ensemble des candidatures. L’indicateur calculé par les auteurs est égal à 1.

CAS 2 : il existe une

discrimination établissement, mais pas de discrimination géographique. Supposons que le taux de réussite des locaux parisiens reste de 5%, et que ceux des extérieurs (extérieurs parisiens et

extérieurs province) est de 1% (ce rapport de 5 pour 1 est celui qu’on observe dans les données réelles entre parisiens locaux et parisiens extérieurs, 5,4 exactement). On obtient les résultats

suivants :

|

|

Candidats |

reçus |

taux |

|

Parisiens locaux |

100 |

5 |

5,0% |

|

Parisiens extérieurs |

400 |

4 |

1,0% |

|

province |

600 |

6 |

1,0% |

|

|

|

|

|

|

total Paris |

500 |

9 |

1,8% |

|

total extérieurs |

1000 |

10 |

1,0% |

|

indicateur |

2,73 |

||

L’indicateur calculé par les auteurs

est maintenant de 2,73. Il est en fait égal au rapport entre le taux de réussite des locaux parisiens et le taux de réussite moyen en Ile de France. Ce taux sera d’autant plus fort que le

localisme d’établissement et fort et que la part des candidats parisiens locaux dans l’ensemble des candidats parisiens est importante.

CAS 3 : il existe une

discrimination établissement, mais aussi une discrimination géographique totale vis-à-vis des provinciaux. On a donc un taux de réussite des parisiens locaux de 5%, un taux des extérieurs

parisiens de 1% (discrimination établissement de même ampleur que dans le cas 2), et un taux des provinciaux qui tend vers 0 (avec un taux nul, l’indicateur des auteurs ne peut plus être calculé,

en raison d’un problème de division par 0, nous regardons donc comment il évolue quand il tend vers 0). On observe alors que l’indicateur calculé par les auteurs tend vers 0 à mesure que la

discrimination géographique vis-à-vis de la province augmente.

des données réelles : taux de réussite des locaux parisiens de 5%, des extérieurs parisiens de 1%, des provinciaux de 0,2%. On obtient le tableau suivant :

|

|

Candidats |

Reçus |

Taux |

|

paris |

100 |

5 |

5,0% |

|

autres paris |

400 |

4 |

1,0% |

|

province |

600 |

1,2 |

0,2% |

|

|

|

|

|

|

total Paris |

500 |

9 |

1,8% |

|

total extérieurs |

1000 |

5,2 |

0,5% |

|

indicateur |

1,07 |

||

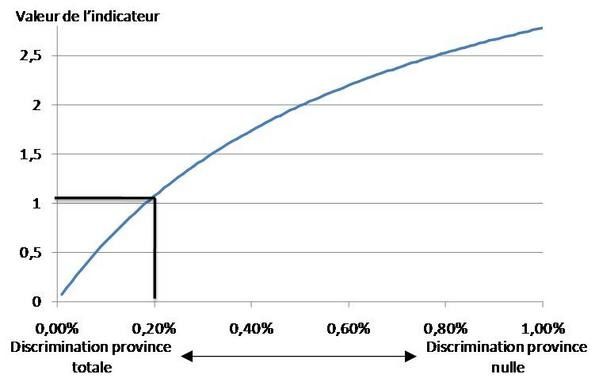

L’indicateur calculé par les auteurs

est effectivement proche de 1. Mais cette valeur de 1 n’est absolument pas une valeur particulière indiquant que le localisme pèse peu, elle est une valeur intermédiaire entre une situation de

localisme géographique total (cas 3, l’indicateur tend vers 0) et d’absence totale de localisme géographique (cas 2, l’indicateur tend, compte tenu de nos données, vers 2,73).

En faisant varier le taux de réussite

des provinciaux de 1% (discrimination établissement seule) à 0% (discrimination géographique totale), et en calculant à chaque fois l’indicateur des auteurs, on obtient le graphique

suivant :

Il y a donc bien effet géographique

et effet établissement, et l’effet géographique au détriment des candidats de

province est loin d’être négligeable…

Pour le montrer, les calculs à

effectuer sont d’ailleurs très simples : il suffit de calculer différents odd ratio (non pondérés, nous n’avons pas les données de base pour cela).

Localisme établissement= taux de

réussite des locaux parisiens / taux de réussite des extérieurs (autres parisiens et provinciaux) = 10,2.

Ce taux est inférieur à celui observé

France entière (égal à 25), ce qui permettait aux auteurs de dire que le localisme est moins important à Paris qu’en province.

Regardons maintenant le localisme

vis-à-vis des provinciaux seuls :

Localisme géographique = taux de

réussite des locaux parisiens / taux de réussite des provinciaux = 25,5

En tout état de cause, on voit bien

que la discrimination des universités parisiennes par rapport aux provinciaux est significativement plus forte que la discrimination vis-à-vis des extérieurs en général, il y a donc bien du

localisme d’établissement et du localisme géographique.

On peut calculer également la

discrimination des universités parisiennes par rapport aux extérieurs parisiens :

Localisme établissement vis-à-vis

de l’IDF= taux de réussite des locaux parisiens / taux de réussite des extérieurs parisiens = 5,4

L’indicateur est maintenant beaucoup

plus faible, la discrimination vis-à-vis des extérieurs parisiens existe certes, mais elle est peu importante.

Le localisme assez faible des

universités parisiennes obtenu par Godechot et Louvet masque en fait un faible localisme établissement vis-à-vis des extérieurs parisiens et un fort localisme géographique vis-à-vis des

provinciaux.

Ces effets géographiques ne sont pas

nécessairement spécifiques à l’Ile de France. Les données sur Lyon fournies par Godechot et Louvet montrent que le localisme géographique est de 36, contre un localisme établissement vis-à-vis

des extérieurs lyonnais de 6. Soit un ratio de 6 pour 1, contre un ratio de 5 pour 1 en Ile de France.

Ajoutons que localisme d’établissement

et localisme géographique n’épuisent sans doute pas les formes de localisme : on sait qu’il existe des réseaux d’acteurs qui traversent les territoires et relient entre eux certains

établissements. Lors des recrutements, ces acteurs peuvent activer leurs réseaux, ce qui conduit à de nouvelles formes de discrimination

L’intérêt des données présentées par

les auteurs concernant la région parisienne est de permettre de décomposer le « localisme » dans lequel Olivier Godechot et Alexandra Louvet ne voyaient au départ qu’une sorte de

clientélisme. Il est clair que la tendance à recruter des candidats locaux recouvre à la fois ce type d’effet, les effets d’asymétrie d’information que nous soulignions dans notre précédent

texte, et les effets induits d’une mobilité géographique faible. En clair, la préférence pour les candidats locaux peut provenir de multiples raisons parmi lesquelles : i) l’influence de

leurs responsables de thèse sur le recrutement, ii) la meilleure connaissance qu’en ont les membres des commissions de recrutement, et donc la confiance qu’ils leur accordent par rapport à des

candidats extérieurs dont ne sont attestés que les qualités en matière de recherche mais beaucoup moins celles qui concernent les autres aspects du métier (l’enseignement, l’investissement dans

les tâches collectives, la « collégialité », c’est-à-dire la capacité à travailler en bonne entente avec les collègues déjà présents), iii) l’assurance en matière d’investissement que

peut représenter le fait de résider à proximité et donc de ne pas avoir à changer de résidence pour occuper le poste.

Dans les villes ne disposant que d’un

établissement pour la discipline concernée, tous ces effets sont mêlés dans le taux de recrutement de docteurs de la même université. Dans le cas de la région parisienne, il est possible de

décomposer un peu les effets, même si c’est de façon grossière : on peut penser que les deux premiers effets (présence des responsables de thèses dans les comités et connaissance des autres

membres) jouent surtout sur le recrutement dans la même université, même si l’on connaît des cas où l’influence d’un directeur de thèse s’exerce sur d’autres universités, éventuellement très

éloignées d’ailleurs. Le recrutement de docteurs d’universités proches renverrait alors en grande partie au troisième effet (proximité de résidence). Les données de nos collègues montrent que ce

troisième effet est d’une force similaire à celle des deux premiers.

Cette réflexion sur le cas parisien a

une autre conséquence. Interdire le recrutement dans la même université n’aurait pas les mêmes effets à Paris, ou dans quelques métropoles de province et dans des centres universitaires plus

modestes. En effet, dans les sites multi-établissements, on verrait probablement se renforcer un marché local (comme il en existe dans l’industrie) permettant de maintenir l’effet de proximité

géographique, alors que dans les autres sites, cette interdiction contraindrait à recruter des candidats présentant toutes les formes de distance et donc aussi le maximum de risque de fonctionner

comme des turbo-professeurs continuant à résider dans des grands centres et ne venant dans leur université de rattachement que pour y donner quelques heures de cours. Inutile de dire que dans ce

cas, ces établissements pourraient faire le deuil de toute ambition de recherche.

2. Le localisme par

sympathie

Dans leur réponse à notre

contribution, Olivier Godechot et Alexandra Louvet expliquent que l’activation des réseaux locaux ne vise pas seulement la réduction de l’incertitude, elle relève de la sympathie. On peut trouver

des exemples montrant l’existence de ces deux motivations. L’enjeu est de savoir si l’un domine fortement l’autre. Nos collègues pensent que le localisme par sympathie domine, nous pensons que le

localisme réducteur d’incertitude domine. On ne peut trancher sans investigations complémentaires.

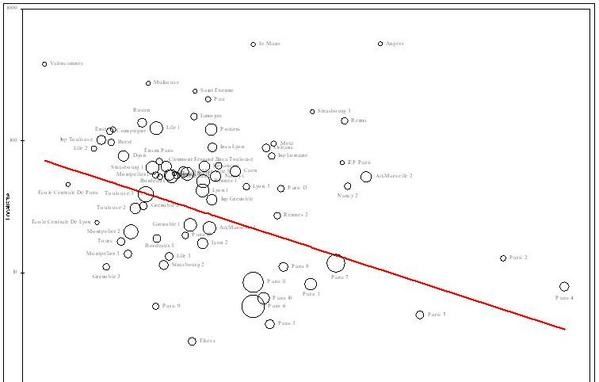

C’est précisément ce qu’OG et AL ont

tenté de faire, en croisant localisme et capacité à exporter les docteurs. Ils obtiennent une corrélation négative, ce qu’ils interprètent comme suit : les directeurs de thèse, soucieux du

bien-être de leurs doctorants, cherchent à tout prix, quand ces derniers sont « mauvais », à les recruter sur place, sachant pertinemment qu’ils ne pourront être recrutés

ailleurs.

Figure 1 : localisme et capacité

d’exportation (source : Godechot et Louvet)

Cette interprétation nous semble

sujette à caution, à la vue des résultats du point précédent. Bien que ne disposant pas des données de base pour refaire les calculs, il semble en effet que la corrélation négative obtenue

s’explique assez largement par les points des établissements parisiens (voir graphique ci-dessus). Or, nous l’avons vu, ceux-ci pratiquent plus un localisme géographique qu’un localisme

d’établissement. Leur taux d’exportation, tel que calculé par les auteurs, est donc logiquement supérieur à la moyenne, mais ceci ne signifie pas qu’ils pratiquent moins de discrimination,

simplement une autre forme de discrimination.

3. l’inversion du sens de la

causalité

Autre réponse à notre

contribution : le localisme ne résulterait pas de processus de sélection médiocres, c’est la médiocrité des processus de sélection qui résulterait du localisme : « Est-ce, comme le

soutiennent BGL, parce que le dispositif d’information est insuffisant que l’on recourt aux relations locales ? Ou est-ce parce que l’on peut (et veut) se reposer sur les relations locales

que l’on n’a pas besoin de recourir à une information de meilleure qualité ? La corrélation aux Etats-Unis entre l’interdiction de fait du localisme et l’intensité du processus de collecte

d’information (le job market) peut ainsi indiquer que le second phénomène découle du premier. »

Cet argument serait recevable si les

Universités disposaient des moyens nécessaires pour mettre en place de meilleurs dispositifs institutionnels, et si elles maîtrisaient plus précisément les calendriers. Or, tel n’est pas le cas.

On peut bien sûr considérer que, mises au pied du mur, elles n’auront qu’à se débrouiller pour les mettre en place, mais ceci ne nous semble pas la meilleure des solutions.

4. Localisme et

mobilité

Certains plaident pour la suppression

du localisme pour une autre raison : le localisme réduirait la mobilité des chercheurs, alors que celle-ci est essentielle pour l’amélioration de leurs performances, plus généralement pour

la circulation et l’accumulation des connaissances produites dans le monde académique.

Nous sommes totalement d’accord pour

dire que la mobilité des chercheurs est essentielle et doit être soutenue. Le lien supposé entre localisme des recrutements et mobilité nous semble en revanche fragile, pour deux

raisons.

La première raison tient au fait que

les enseignants-chercheurs, une fois recrutés, et même s’ils sont recrutés dans leur université d’origine, sont souvent très mobiles, mais de manière temporaire, à travers leur participation à

des séminaires, des colloques, des journées d’étude, via leur insertion dans des réseaux de recherche, par leur participation à des commissions d’autres universités, etc. Favoriser ce type de

mobilité, l’étendre en instituant par exemple des systèmes de délégation entre universités, nous semblerait souhaitable. En amont, il pourrait être intéressant de mesurer précisément le degré de

mobilité temporaire des chercheurs et enseignants-chercheurs, à croiser éventuellement avec le degré de localisme des établissements.

La deuxième raison, plus importante

peut-être, tient au fait que la faible mobilité des enseignants chercheurs a sans doute peu à voir avec le localisme des recrutements, mais plus sûrement avec la préférence des individus pour une

certaine sédentarité. Il convient en tout cas de mesurer la part de la sédentarité qui peut s’expliquer par le localisme, et celle qui relèverait plutôt de la deuxième raison. Pour cela, il faut

comparer la mobilité des enseignants-chercheurs à celle d’autres acteurs, qui sont proches en termes de niveau d’étude, pour voir si des différences significatives existent.

Nous disposons de quelques éléments

empiriques pour avancer dans cet exercice. Dans le cadre d’une enquête européenne en cours à laquelle participe l’un des auteurs[2], menée

dans 13 villes de 12 pays européens différents, environ 2700 personnes exerçant une profession considérée comme « créative » (personnes engagées dans des activités de conseil,

culturelles, liées à la connaissance, dont quelques enseignants-chercheurs) ont été interrogées.

Les résultats sont saisissants :

en moyenne, 48% des personnes travaillent dans la ville où ils sont nés et 55% dans la région où ils sont nés. Plus saisissant encore : 72% des personnes travaillent dans la ville où ils ont

obtenu leur dernier diplôme, cette part passant à 75% à l’échelle de la région. Si l’on synthétise ces deux informations dans une seule variable, on se rend compte que les personnes venues de

l’extérieur de la ville et la région locales représentent moins de 20% des enquêtés…

La mobilité des « créatifs »

est donc particulièrement faible en Europe, beaucoup plus faible que celle supposée généralement. Précisons que la ville française qui fait partie l’échantillon (Toulouse) est l’une de celles où

la sédentarité est la plus faible. Nous pourrions aller jusqu’à poser l’hypothèse que la mobilité des enseignants-chercheurs est supérieure à celle d’autres professions intellectuelles ou

exerçant des métiers « créatifs », point qu’il conviendrait de démontrer, via une enquête nous semble-t-il assez facile à mettre en place.

Conclusion

Ces différents points

montrent que la question du localisme est plus complexe qu’il n’y paraît, et que l’interdiction du localisme d’établissement n’est sans doute pas le meilleur moyen d’accroître les performances

des universités françaises. Il nous semblerait plus judicieux, d’une part, comme proposé dans notre première contribution, d’améliorer les dispositifs institutionnels qui sous-tendent les

processus de sélection et, d’autre part, de poursuivre l’analyse de l’importance du localisme et de ses effets sur les performances des universités, avant de prendre toute mesure

coercitive.

[1] Les données

« candidats » sont fictives mais dans le même rapport que les données réelles (4 fois plus de candidats parisiens extérieurs que de parisiens locaux, 6 fois plus pour les provinciaux),

ceci afin de faciliter la lecture des résultats, les conclusions n’en sont pas modifiées. Les cas envisagés consistent à faire varier les taux de réussite, d’en déduire les reçus, puis de

recalculer l’indicateur de Godechot/Louvet.

[2] Voir Martin-Brelot, H., M. Grossetti, E. Peyroux, D. Eckert and C. Thouzellier (2008)

Career trajectories and residential satisfaction in Toulouse. Understanding the attractiveness

of the metropolitan region for creative knowledge workers. ACRE report

WP5.11. Amsterdam: AMIDSt. ISBN 978-90-75246-78-0 (http://www2.fmg.uva.nl/acre/results/documents/wp5.11_toulouse_000.pdf) et Denis Eckert, Hélène Martin-Brelot (avec Michel Grossetti Elisabeth Peyroux et Juliane Engsig),

Les ‘soft factors’ sont-ils décisifs pour stimuler le développement de la « classe créative » dans les métropoles européennes? Une réflexion comparée à partir de Toulouse

(France). Ponencia IV Seminario Internacional RIDEAL, 26-28/05/2008m Ciudad Juárez / El Paso.