Quand on interroge les français sur les délocalisations (considérées en gros comme des déménagements d’activité des pays développés vers des pays en développement), 88% déclarent qu’il s’agit d’un phénomène grave, 70% d’un phénomène durable, phénomène grave et durable s’expliquant, pour 95% d’entre eux, par un coût inférieur de la main d’oeuvre (source sondage CSA, retrouvé via prag). Bref, ils ont peur…

Quand on interroge des économistes sur les délocalisations, disons surtout ceux qui essaient de collecter de l’information, de quantifier un peu le phénomène et de se prononcer sur son ampleur (voir par exemple cette étude particulièrement bien faite de l’Insee), ils disent que les délocalisations pèsent très peu dans les destructions d’emploi en France, que c’est donc même pas grave, et qu’en tout cas, eux, ils n’ont même pas peur…

Dès lors, quand on met un économiste devant [des représentants] des citoyens, ca peut nous donner ça : un Greg Mankiw, éminent économiste américain un temps propulsé à la tête du Council of Economic Advisers (l’équivalent US de notre Conseil d’Analyse Economique), se faisant comparer à "Alice au Pays des Merveilles" par un sénateur américain après que le premier se soit félicité des délocalisations / externalisations d’entreprises US…

Pourquoi ce décalage entre ce que les gens pensent et ce que les économistes observent du même phénomène ? Pour le comprendre, allons-y pour la métaphore du match de football…

Supposons que la guerre économique est assimilable à la coupe du monde de football et que, chaque soir, la France est opposée à une autre équipe. Supposons aussi que, dans cette guerre, marquer un but, c’est attirer une nouvelle entreprise sur son territoire et se prendre un but, c’est voir une entreprise fermer sur son territoire pour rouvrir ailleurs.

Et bien, si les français s’inquiètent, c’est parce qu’on ne leur diffuse que les matchs contre la Chine, l’Inde ou la Tchéquie, et qu’ils se disent que ceux dont il faut avoir peur, bien sûr, ce sont eux. Et c’est surtout parce qu’on ne leur diffuse que des extraits de match, jamais les matchs entiers, et qu’à chaque fois, on ne leur montre que les buts encaissés, jamais ceux que la France marque ! Si bien que tous les soirs, c’est la même litanie : on s’est pris 3-0 contre la Chine…

De leur côté, les économistes, eux, regardent les matchs dans leur intégralité (regarder du foot, ils n’ont que ca à faire et/ou ne savent faire que ca, de toute façon…). Et ils voient que, d’abord, la plupart des matchs opposent des pays développés (un précédent billet montre que les pays de l’UE à 15 sont à l’origine de 99% des IDE sortants et accueillent 95% des IDE entrants de l’Europe). Et ils constatent que, ensuite, la France marque beaucoup de buts (cf. les derniers chiffres sur les IDE entrants en France ou un autre de mes billets sur le classement de la France dans une étude KPMG). En clair, si ca se trouve, chaque soir, on gagne 5-3 sans le savoir…

Vous me direz, ce n’est pas parce qu’on gagne qu’il ne faut pas faire quelque chose pour la défense, histoire de ne pas se prendre 3 buts à chaque fois. Et j’en vois déjà certains qui s’interrogent sur le choix du gardien de buts… Ce qui n’est pas complètement stupide : se cramponner au même gardien alors qu’on sait que de toute façon, il est condamné à perdre, ca semble pas très rationnel (pensons au secteur textile par exemple) . Sans doute aurait-il fallu anticiper un peu et changer plus tôt de gardien (=repositionnement sur du textile innovant notamment) plutôt que de se désespérer après coup et d’accuser les adversaires de salauds (voire cracher sur l’arbitre / OMC).

Sauf qu’on oublie aussi que l’économie n’est pas un match de foot : dans un match, il y a un gagnant et un perdant, ou bien partage des points. En économie, a contrario, les deux équipes peuvent gagner, autrement dit, même quand on perd on gagne… Et ca, soit dit en passant, se serait bien pour l’équipe de France dans la perspective du mondial, surtout avec Barthez dans les buts [Add 25/05 : et qu’il est pas foutu de gravir une montagne]…

Pourquoi les deux gagnent en économie et pas au foot? parce que l’économie est un jeu à somme positive, alors qu’un match de foot c’est un jeu à somme nulle… Pour le dire vite, les délocalisations sont un moyen d’approfondissement de la division du travail à l’échelle internationale, et cet approfondissement, synonyme de meilleure spécialisation des économies, permet de dynamiser la croissance mondiale, autrement dit de créer plus de richesses. Si, ensuite, chaque pays récupère une partie des richesses, tout le monde y gagne…

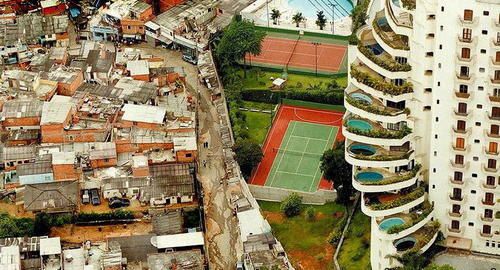

Bon, mais bien sûr, il faudrait que les économistes soient un peu moins naïfs, moins "Alice au pays des merveilles", car si les français s’inquiètent, c’est aussi parce qu’ils sentent bien qu’il y a problème, même s’ils se trompent de problème : en même temps qu’elle permet d’accroître la création de richesses, la mondialisation (au sein de laquelle, je le répète, les délocalisations vers les pays en développement pèsent peu) est productrice d’inégalités, au détriment, pour l’essentiel, des détenteurs des ressources les plus banales (main d’oeuvre peu qualifiée notamment).

Certains diront que ce n’est là que transition, que problème d’adaptation à court terme, sauf qu’à se tromper de diagnostic, en répétant sans arrêt que tout le problème vient du coût du travail peu qualifié et du manque de flexibilité du marché du travail, on se trompe aussi de politique économique, et, avec tout ça, le court terme risque de durer longtemps, très longtemps…