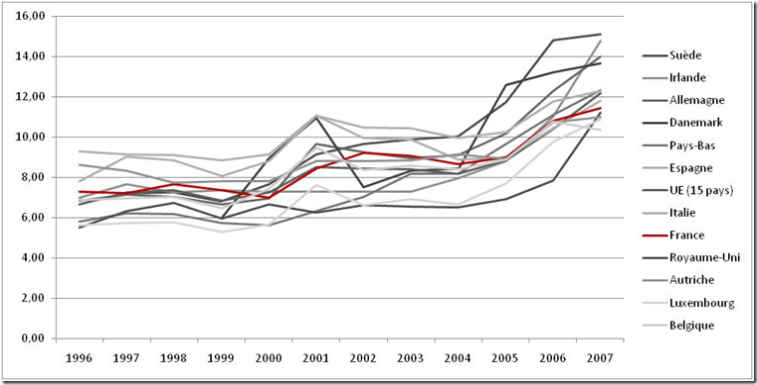

A partir des données Eurostat, voici un graphique reprenant l’évolution du prix du gaz naturel

facturé aux consommateurs (hors taxe), en euro par Gigajoule, pour un échantillon de pays. En trait rouge, la France.

Sur les 13 pays de l’échantillon, la France est au 8ème rang en 2007 (de 2000 à 2007, le rang de la France a été successivement : 8, 8, 5, 4, 6, 6, 7, 8).

On notera la tendance haussière du prix du gaz pour l’ensemble des pays, ce qui ne doit pas être étranger au fait que le marché du gaz est un marché mondial,

dépendant de l’évolution du prix du pétrole : l’offre mondiale est plutôt rigide, la demande mondiale évolue fortement, sous l’effet notamment du développement de pays comme la Chine et l’Inde,

les prix mondiaux augmentent donc fortement. Pour infos, en 2005, la France a importé 1 909 328 TJ de gaz, exporté 42 642 TJ, pour une consommation nationale de 1 906 503 TJ (chiffres

trouvés ici). En complément, voir ce document de l’observatoire de l’énergie sur les prix en France, avec des comparaisons internationales.

Tout ça pour dire que l’hypothèse H2 de mon billet précédent, défendue par Arrêt sur image sur la base d’un billet de plume

de presse, me semble pour le moins peu crédible (ce qui n’enlève rien à la critique que l’on peut faire de l’annonce par les médias des “seulement 4% de hausse et non pas 6,1% comme demandé

par GDF”, notamment si mon hypothèse H4 est validée).