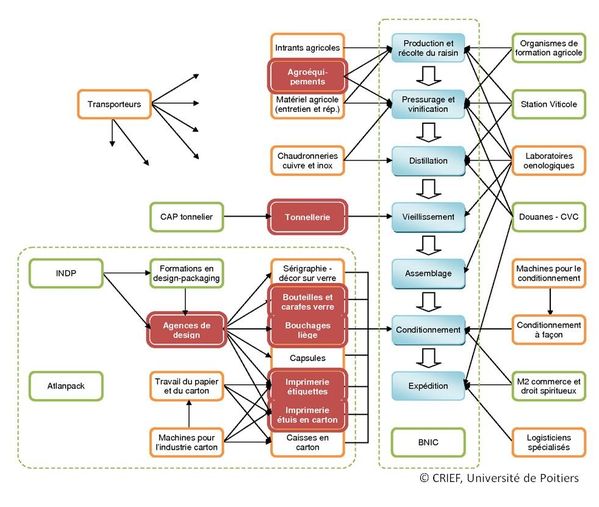

La Datar a lançé une nouvelle politique de soutien à l’innovation des territoires, avec la notion de grappes d’entreprises. 42 grappes viennent d’être sélectionnées (dont une en

Poitou-Charentes, Atlanpack (voir ici page 16 pour un descriptif). Qu’est-ce qu’une grappe? Selon

la Datar, les grappes d’entreprises sont constituées de TPE/PME d’un même secteur d’activité et sont ancrées dans un territoire.

Je suis désolé mais, j’ai été critique sur les pôles de compétitivité (voir ce billet sur Débat 2007), je reste critique sur cette nouvelle politique,

qui vise à soutenir une forme très particulière d’organisation territoriale, érigée en une espèce de nouveau modèle, sans que l’on nous apporte des preuves de l’intérêt d’une telle forme

d’organisation. Pourquoi un même secteur? Pourquoi cet ancrage territorial? Il existe des configurations territoriales très différentes, sans que l’on puisse démontrer la supériorité de

l’une d’entre elles. Sur la base des deux critères mentionnés, on peut par exemple avoir les configurations suivantes :

|

Configurations possibles |

Ancrage territorial |

||

|

faible |

Fort |

||

|

Spécialisation sectorielle |

Faible |

A |

B |

|

Forte |

C |

D |

|

La Datar souhaite soutenir la configuration D. Mais encore une fois, où sont les preuves de la supériorité de cette

configuration? Je signale en passant que certains territoires qui sont dans cette configuration peuvent voler en éclats en cas de choc important sur le secteur en question.

Que devrait faire la Datar, alors? Mon sentiment est qu’il faut qu’ils arrêtent de chercher le modèle optimal (SPL puis

Pôles de Compétitivité puis Grappes d’entreprises), un tel modèle n’existe pas. Bien sûr, si vous dites ça à des personnes de la Datar (je leur ai dit à plusieurs reprises, pour avoir été

invité dans différents groupes de travail), elles ont du mal à l’entendre (on va perdre notre job, alors?).

Mais comme je suis un type gentil, je peux leur proposer un nouveau boulot : ce qu’ils pourraient apporter aux

territoires, c’est plutôt de la méthodologie d’analyse de leurs caractéristiques propres, des outils d’accompagnement des exercices de diagnostic territorial et de prospective. A charge ensuite

pour les territoires, compte-tenu de leurs analyses et des problématiques locales identifiées, de proposer des réponses adaptées. La Datar pourrait ensuite soutenir les projets qui semblent le

mieux répondre aux problématiques identifiées, ces projets pouvant prendre, vous l’aurez compris, des formes très diverses.

On serait alors sur de véritables politiques territorialisées. Pour l’instant, la Datar n’a pas entendu ce

message.

NB : voir aussi ce billet d’Hélène Perrin-Boulonne, également critique,

qui va dans le même sens que le mien.