En complément du clin d’oeil d’hier (il fallait bien sûr lire “chercheurs” et non “chômeurs”), petit commentaire de l’article de la Tribune. Cet article commente le rapport de l’OST sur la Recherche et Développement, en expliquant

notamment que les Régions s’impliquent de manière croissante dans la R&D.

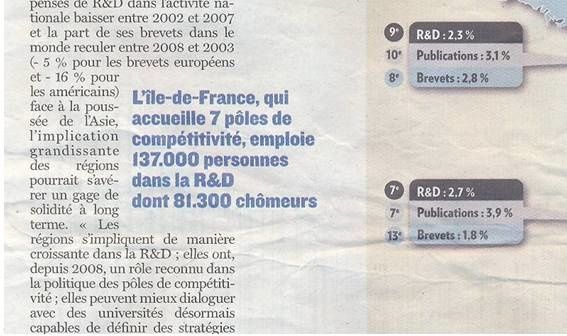

On y trouve une carte des régions, avec des chiffres pour les “10 premières régions françaises en R&D”. Dans l’article, ce passage

: “le top 10 des régions qui investissent est tiré par les traditionnellement plus dynamiques d’entre elles : l’Ile de France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte

d’Azur”.

Sauf que ce “top 10” est réalisé sur la base du poids des régions dans les dépenses de R&D. Ce n’est donc pas le top 10 des régions

les plus performantes ou les plus dynamiques, mais le top 10 des régions les plus grandes. L’obsession de la grande taille, toujours…

Ils ont tout ce qu’il faut sur leur carte, pourtant, pour calculer quelque chose qui ressemble plus à un indicateur de performance : il

convient par exemple de rapporter un indicateur de production scientifique (publications ou brevets) à un indicateur de ressource scientifique mobilisée (part dans la R&D).

Exemple avec l’Ile de France, région “leader” : elle pèse 41,3% de la R&D, mais seulement 35,4% des publications et 37,8% des

brevets. La productivité apparente de la recherche franilienne (base 100 = moyenne française) est donc de 86 si l’on retient les publications comme indicateur de production scientifique et de 91

côté publications. Comparativement, Rhône-Alpes est bien plus performante : indicateurs de 109 pour les publications et de 141 pour les brevets. Midi-Pyrénées, 3ème par la taille, est, comme

l’Ile de France, “sous-performante” (indices de 64 et de 45).

S’agissant du dynamisme, on apprend dans l’article que le poids de l’Ile de France recule tout doucement depuis des années. Précisions

dans le document de l’OST : “alors qu’en 2003, l’Île-de-France contribuait à plus de 36,7 % des publications

nationales, elle n’en coproduit plus que 35,4 % en 2008″ (page 158 du rapport OST). Plus loin (page 168) : “Entre 2003 et 2008, parmi les six premières régions en production technologique, seule

l’Île-de-France enregistre une baisse de sa part nationale de demandes de brevet européen tous domaines confondus”.

Bref, pas top le top, la recherche francilienne est vraiment décadente…

précision : attention, une sous-productivité ou une sur-productivité peut s’expliquer partiellement voire totalement par des effets

de spécialisation (présence plus faiblle/plus forte de domaines scientifiques qui ont une propension à publier (ou à déposer des brevets) plus forte).

Sur le même sujet :

– Recherche : le rang de

la France

– Le rapport Juppé-Rocard :

quelques inepties