Quelques remarques à chaud :

i) l’accent est mis fortement sur l’enseignement supérieur et la recherche : 16 milliards des 35 sont dédiés à ce

domaine

ii) sur ces 16 milliards, 10 sont dédiés à la transformation d’un nombre limité (5 à 10) de groupements

d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche en institutions pluridisciplinaires de dimension et de réputation mondiales (graissé par moi)

bref, on retrouve cette idée qu’il faut concentrer les moyens sur quelques établissements, et tant pis pour les autres.

Pourquoi? C’est très bien expliqué dans le rapport :

L’amélioration des perspectives de croissance dans une économie développée comme celle de la France passe par des

investissements en faveur du développement de la connaissance, du savoir et de l’innovation. La qualité et le dynamisme de nos meilleurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche

constituent en outre un élément important d’attractivité et de visibilité à l’étranger.

Or leur évaluation et l’impact global des travaux de recherche français ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, malgré quelques domaines d’excellence. Ainsi, pour critiquables qu’ils

soient, les classements et indicateurs internationaux font état de prestations médiocres : le classement de Shanghai ne place que trois universités françaises dans les cent premières (dont la

première à la 40e place seulement en 2009), tandis que le classement du Times Higher Education Supplement considère que seuls quatre établissements français figurent parmi les deux cents

meilleurs mondiaux. (…)

Cette position reflète également la trop petite taille individuelle de nos établissements, en particulier en

cycle « gradué » (masters, doctorants, post-doctorants), car les classements internationaux tendent à prendre en compte de nombreux facteurs quantitatifs. Si la taille n’est pas en soi un

critère d’excellence et s’il ne faut pas la rechercher au détriment de la qualité ni de la souplesse, force est de constater que la visibilité et la notoriété internationales sont à ce prix.

Dans un contexte de compétition mondiale croissante dans l’enseignement supérieur et la recherche, ce facteur ne peut désormais être négligé.

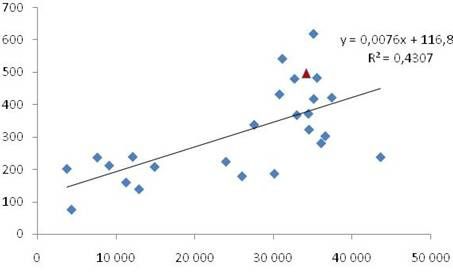

Ce genre de propos est complètement stupide : la recherche française est de bonne qualité, conforme à ce qui est attendu

compte tenu de son niveau de développement (regardez son rang au niveau de la recherche en fonction de son poids dans le PIB mondial), mais comme la recherche est plus éclatée qu’ailleurs,

l’évaluation par établissement est moins bonne. Au lieu de s’interroger sur les moyens d’améliorer encore la qualité de la recherche, on se préoccupe des moyens de monter dans un classement mal

fait…

Les modalités d’action en découlent :

Pour répondre à ces différents enjeux, vitaux pour l’avenir de notre pays, la Commission propose d’affecter des

sommes importantes sur quatre grands types d’actions.

Tout d’abord, il s’agit de doter en capital, à hauteur de 10 Md€ (dont 1 Md€ consomptible la première année, afin d’enclencher une dynamique), une Agence nationale des campus d’excellence à

créer, dédiée au financement d’opérations véritablement transformantes conduites par cinq à dix groupements d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche sélectionnés par un jury

international. L’ambition doit être de faire émerger, sur ces quelques sites, des campus pluridisciplinaires capables, grâce à ce financement exceptionnel, de concurrencer les meilleurs mondiaux

(action 1).

S’il s’agit de monter dans le classement de Shangaï, il y a plus simple et moins coûteux : ne changeons rien au

fonctionnement des Universités, fusionnons-les toutes sur le papier, appelons l’entité fusionné “Université de France”, demandons à tous les chercheurs de signer sous ce nom et le tour est joué :

l’Université de France sera numéro un du classement dès l’année prochaine. (moins radical : créer 4 entités macro-régionales, le résultat sera à peu près le même.)

S’il s’agit d’autre chose, de croire par exemple qu’il existe des effets tailles très importants à l’Université, il y a

pas mal de contre-arguments, dont j’avais parlé ici, là et là. J’ajoute quelques idées

:

* l’erreur est de croire qu’il existe des rendements continûment

croissants à l’Université, de penser, donc, que plus on est grand, meilleur on est. En fait, je pense qu’il existe plutôt une taille minimale, car à l’évidence il y a des coûts fixes (bâtiments,

machines, …), mais au delà de cette taille, pas sûr du tout que les rendements soient très longtemps croissants. Et au delà encore, ils risquent d’être décroissants (allez gérer un labo de 700

personnes, les coûts d’organisation internes risquent d’être particulièrement lourds).

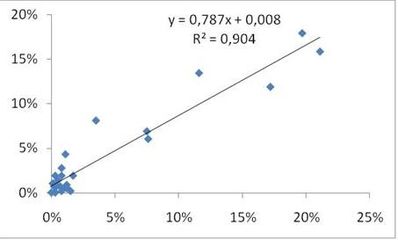

* sur ce dernier point, je m’étonne que personne ne s’intéresse à la sur-concentration de la recherche en Ile de France :

toutes les données que j’ai pu voir montrent que la productivité de cette région est inférieure à la moyenne (productivité mesurée comme le ratio entre brevets ou publications sur dépenses

de R&D ou nombre de chercheurs). Question tabou. Est-ce lié au fait que les chercheurs qui traînent dans les couloirs ministériels ou qui sont auditionnés pour les rapports sont

essentiellement parisiens? Je n’ose y croire…

* raisonner pour l’ensemble de l’Université n’est pas pertinent, il faudrait une analyse fonctionnelle des coûts. Je

pense que la fonction marketing-communication doit être mutualisée à une échelle assez importante pour assurer une certaine visibilité. Cette fonction pourrait être assurée au niveau des PRES par

exemple. Rien ne dit que pour les autres fonctions, l’échelle pertinente est la même (je suis même convaincu du contraire).

* Au delà des fonctions, des effets disciplinaires peuvent apparaître : la “taille optimale” des labos de SHES est

moins importante que celle des labos de sciences dures qui réclament des équipements significativement plus coûteux. Il faudrait donc des politiques différenciées. trop compliqué sans

doute…

* j’ai le sentiment que nombre d’acteurs, y compris les économistes (c’est un comble!), raisonnent maladroitement : ils

se focalisent sur la productivité moyenne des labos, plutôt que sur leur productivité marginale. J’illustre pour les non initiés : TSE est sans doute l’école d’économie qui a la

productivité moyenne la plus forte de France (au grand dam de PSE…). Beaucoup se disent alors qu’il convient d’investir fortement dans TSE. Alors qu’il faudrait plutôt mesurer le gain marginal

résultant de l’investissement d’un euro supplémentaire dans TSE, qui croule déjà sous l’argent, comparativement au gain marginal résultant de l’investissement dans un autre centre. Je parie

qu’investir dans des labos de taille réduite serait le plus rentable.

Bon, j’arrête là, mais il y aurait pas mal d’autres choses à dire. Qu’on ne se méprenne pas : tous les points évoqués

sont des conjectures, certains chercheurs peuvent sans doute m’opposer différents arguments (je les attends au tournant!). On pourrait cependant attendre du rapport Juppé-Rocard quelques éléments

de preuves avant de préconiser ce sur-investissement dans les plus grands centres. Personnellement, je n’en ai vu aucun. Juste quelques idées rapidement assénées, qui ressemblent à autant d’idées

reçues.