Lorsqu’on rapporte le revenu par habitant de l’Ile de France au revenu par habitant de l’ensemble du pays, on obtient, en 2005, un indice de 123 : le niveau de vie en IDF est 23% plus élevé que dans les autres régions. Quand on effectue le même calcul en s’appuyant sur le PIB par habitant, l’indice monte à 152. La différence entre les deux chiffres s’explique par différents mécanismes de redistribution longuement analysés par Davezies, l’idée de base étant qu’une partie des richesses créées en IDF sont distribuées et/ou redistribuées sous formes de revenu dans les autres régions.

J’ai vaguement l’impression que certains tirent de ces chiffres l’idée que la “compétitivité française” serait avant tout celle de l’Ile de France, les autres régions vivant au crochet de la région capitale, sans même lui en être reconnaissant… A commencer par Davezies, dans un article pour La vie des idées, dans lequel il s’inquiète du déclin de la métropole francilienne qu’il considère comme “à la fois le meilleur atout français dans la nouvelle économie mondialisée et la principale – presque l’unique – pompe à redistribuer les richesses créées – via les budgets publics et sociaux – vers le reste du pays”. Pour continuer avec Missika, qui critique l’analyse de Davezie du déclin francilien, mais titre sa contribution “Paris, ville-monde dans une France endormie”.

Un examen un peu attentif des données conduit cependant à nuancer ce genre de propos. Dotons nous d’un objectif : mesurer la productivité des régions.Premier indicateur possible, le PIB par habitant, abondamment utilisé pour les comparaisons internationales et interrégionales de productivité.

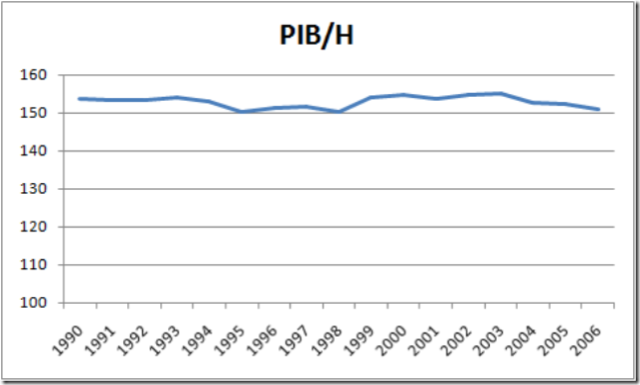

En rapportant la valeur observée en Ile de France à la valeur France entière, on obtient ce graphique :

Soit une surproductivité de plus de 50% depuis 1990, avec certes quelques variations, mais plutôt négligeables.

Le problème, c’est que le PIB par habitant est un assez mauvais indicateur de productivité, car tous les habitants ne participent pas à la création de richesses, ils n’ont donc pas à être comptabilisés au dénominateur. Un meilleur indicateur est le PIB par emploi, rapport entre les richesses créées et les personnes effectivement mobilisées pour créer ces richesses. Le lien entre ces deux indicateurs est simple à établir :

PIB/H = PIB/L * L/H

avec L le nombre de personnes effectivement mobilisées.

Autrement dit, le PIB part habitant de certaines régions peut être plus important non pas en raison d’une productivité supérieure, mais parce que le rapport L/H y est plus important (ce qui résulte de différentes choses, notamment des considérations démographiques : part moins importante de personnes âgées qui ne sont plus en âge de travailler par exemple ; ou par des différences de taux de chômage).

Comme on dispose des données sur le PIB par emploi, on peut reprendre et modifier notre graphique :

La surproductivité de 50% est sérieusement entamée, elle tombe à 30% en fin de période. On observe tendanciellement une hausse relative de la productivité apparente du travail de l’Ile de France et une baisse relative de L/H.

Est-ce tout? Non, toujours pas… Les différences de productivité observées à une échelle macro-régionale peuvent en effet s’expliquer par des différences de spécialisation des régions, plus que par des différences intrinsèques de productivité. On retrouve la même idée que dans mon billet consacré aux différences d’intensité technologique entre pays européens.

Pour mesurer l’importance des effets de spécialisation, on peut s’appuyer sur ce que l’on appelle une analyse structurelle-résiduelle, qui permet de dissocier, dans l’écart total de productivité entre une région donnée et l’ensemble de référence, l’écart que l’on peut attribuer au jeu des spécialisations (écart structurel) et l’écart résiduel (ou écart géographique).

Petite difficulté cependant, pour mesurer cela, il faut disposer des valeurs ajoutées et des personnes employées par secteur. Or, si on dispose bien des valeurs ajoutées (seulement jusqu’en 2005 cependant), je n’ai trouvé les données que pour les effectifs salariés, non pas pour salariés et non salariés. J’ai donc dû recalculer une productivité apparente du travail (notée PIB/L*) avant de faire la décomposition entre écart structurel et écart résiduel. Or, on observe un certain écart entre PIB/L et PIB/L* :

Ce qui devrait s’expliquer logiquement par le fait que les non salariés sont moins nombreux en Ile de France que dans les autres régions, ce que j’ai pu vérifier au niveau macro-régional, à partir de ces données (la part des non salariés est de 6% en Ilde de France en 2005, c’est la part la plus faible (hors Corse), à comparer à la moyenne France entière de 9%).

Que nous donne la décomposition écart structurel/écart résiduel? Ceci :

Conclusion ? L’écart initial de productivité de 50% que l’on croyait lire dans les statistiques de PIB par habitant est tombé, après ces quelques décompositions, à un peu plus de 10%. Et encore : la décomposition s’appuie sur une décompostion de l’activité en NES 36. Une décomposition plus fine (mais les données ne sont pas disponibles) pourrait faire apparaître un écart structurel plus forte (l’écart résiduel observé étant décomposé en un écart structurel à une échelle plus fine et un nouvel écart résiduel).

Au final, l’Ile de France présente donc une productivité macro-régionale supérieure à celle des autres régions françaises, mais les différences sont loin d’atteindre le niveau que certains ont en tête. Une bonne partie des écarts de PIB par habitant s’explique par des écarts démographiques ou de taux de chômage (qui jouent sur L/H) et par des différences de spécialisation. Titrer “Paris, ville-monde dans une France endormie” a donc de quoi hérisser le poil d’un économiste, surtout lorsqu’il est localisé en province…