Beaucoup de discussions sur les blogs d’économie autour des politiques de relance, la plupart mobilisant pour cela le modèle keynésien de base. Je me dis qu’une petite explication du modèle pour Patrick Devedjian les non initiés peut être utile. Je reviendrai ensuite sur ce qu’en tirent comme implications les économistes blogueurs.

Modèle de base

Version la plus simple, on raisonne en économie fermée et sans Etat. Soit Y le revenu total. Les deux dépenses possibles sont les dépenses de consommation des ménages (C) et les dépenses d’investissement des entreprises (I). On écrit donc :

Y = C + I

Pour simplifier toujours, on ne fait pas de théorie de l’investissement (on suppose un niveau d’investissement exogène donné), seulement de la consommation, considérée dans une perspective keynésienne comme dépendant positivement du revenu.

C= cY

c est un paramètre stratégique. Il s’agit de la propension marginale à consommer, comprise entre 0 et 1, ce qui signifie qu’un accroissement du revenu se traduit par un accroissement moins que proportionnel de la consommation.

Sur cette base, on peut réécrire puis transformer la première expression :

Y = cY + I

On fait passer cY à gauche

Y – cY = I

On met en facteur :

(1-c)Y = I

On divise de chaque côté par 1-c :

Y = [1/(1-c)]I

Notons k=1/(1-c)

Comme c est compris entre 0 et 1, 1-c est aussi compris entre 0 et 1, donc k est strictement supérieur à 1. Il sera d’autant plus fort que c est élevé.

Dès lors, si I varie d’un certain montant (notons cette variation dI), Y va varier plus que

proportionnellement.

dY/dI = 1/(1-c)=k

Il s’agit de ce qu’on appelle un effet multiplicateur, en l’occurrence des dépenses d’investissement.

Deuxième modèle

On complique en intégrant l’Etat. Celui-ci prélève une partie du revenu sous forme d’impôts (notés T), si bien que C est maintenant égal à :

C= c(Y-T)

Y-T est le revenu disponible.

On considère que l’Etat applique une imposition proportionnelle aux revenus, avec un taux marginal d’imposition de t :

T = tY

Sur la base des impôts collectés, l’Etat réalise des dépenses publiques G. On a donc maintenant trois composantes dans la dépense totale :

Y = C + I + G

C = c (Y-T)

T = tY

On se sert des deux dernières relations, on les réintroduit dans la première, et on trouve :

Y = cY – ctY + I + G

Soit :

Y = [1/(1-c(1-t)][I+G]

L’Etat dispose d’une variable d’action G. En faisant varier G, on arrive à une variation plus que proportionnelle de Y. Le multiplicateur est cependant plus petit que 1/(1-c) car une partie de l’injection va se trouver ponctionnée sous forme d’impôts.

Troisième modèle

On introduit l’extérieur. Une partie des dépenses va se tourner vers les produits étrangers, il convient donc d’introduire les importations (notées M) avec un taux marginal d’importation m. L’extérieur est également demandeur de produits nationaux (exportations notées X). On a donc maintenant :

Y + M = C + I + G + X

C = c(Y-T)

T = tY

M = mY

On réarrange le tout et on obtient :

Y + mY = cY – ctY + I + G + X

Soit après transformations :

Y = [1/(1 + m – c(1-t)][I + G + X]

L’effet multiplicateur est encore réduit, car une partie de l’injection éventuelle par l’Etat sous forme de dépenses publiques est captée par les entreprises étrangères, via les importations, et ce d’autant plus que m est grand.

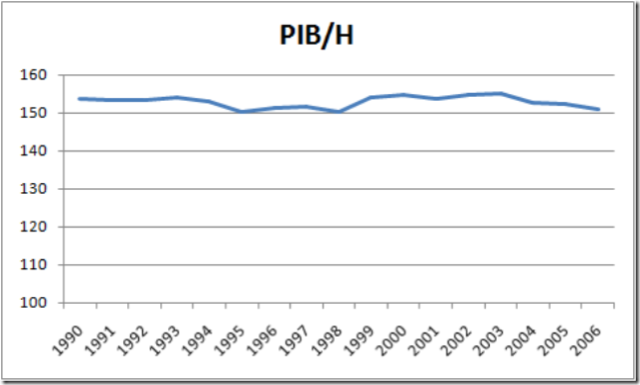

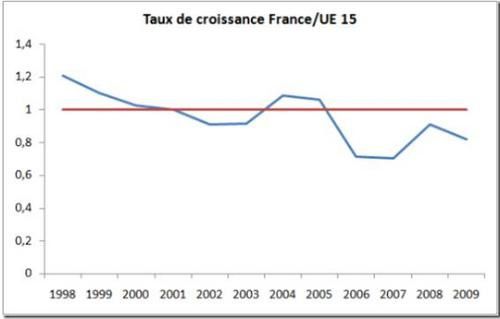

Que doit-on attendre dès lors d’une politique de relance ? Tout dépend de la valeur des déterminants du multiplicateur. On peut regarder ici pour se faire une idée de c et m, qui tournent autour de 0,8 et de 0,25. Pour le taux d’imposition, on serait environ à 0,45. Soit un multiplicateur de 1,23.

Applications

Alexandre Delaigue se sert du dernier multiplicateur pour s’étonner des effets attendus par notre ministre du plan de relance du gouvernement. Il montre qu’en prenant des valeurs raisonnables pour t et m, obtenir l’effet pronostiqué par notre ministre est incompatible avec une valeur raisonnable de c… (en raisonnant sur les valeurs présentées ci-dessus, plutôt « haut de la fourchette », puisque le plan est de 26 milliards nous dit-on (voir ici pour une critique), l’impact à attendre serait de 26*1,23 = 32 milliards, non pas 100 milliards comme annoncé par Devedjian. En prenant des valeurs «bas de la fourchette»: c=0,8, m=0,3, t=0,5, le multiplicateur est de 1,11, soit 29 milliards).

Rationalité Limitée présente une discussion sur la valeur du multiplicateur des dépenses publiques : vaut-il mieux accroître les dépenses publiques ou réduire les impôts ?

Mafeco disserte aussi sur le sujet, en proposant notamment de manière réjouissante de cibler la dépense sur les entreprises mal gérées, histoire de viser les personnes dont la propension à consommer est la plus forte.

Rodrik, moins facétieux, s’inquiète de la tentation protectionniste potentielle résultant de l’utilisation de ces modèles : on voit très vite en effet que pour accroître l’effet multiplicateur, il « suffit » de réduire m. Pour éviter cette tentation, il espère que les autres pays feront aussi des politiques de relance, qui profiteront aussi aux Etats-Unis, et se réjouit des dispositions en ce sens de la Chine et de l’UE.

Krugman enfin, discute des politiques de relance en Europe : si les pays de l’UE font ca de manière unilatérale, l’effet attendu risque d’être faible, car la valeur du m pour chaque pays est élevée. Si, en revanche, on a une politique de relance concertée au niveau de l’UE, l’effet sera fort, car le m de l’UE est faible (l’essentiel du commerce des pays de l’UE est du commerce intra-européen). Il conclue en s’inquiétant de la position allemande sur le sujet :

The lesson of this algebra is that there are very large intra-EU externalities in fiscal policy, making coordination really important. And that’s why German obstructionism is such a problem.

PS : j’en oublie sans doute, n’hésitez pas à compléter en précisant le lien et l’idée principale.