La DCASPL , l’IDHE Cachan et l’IGPDE.

Le programme est téléchargeable ici, le bulletin d’inscription là.

Un petit complément cependant, suite à la lecture de l’article du Figaro qui nous apprend que “la Chine n’est que 83e et l’Inde 120e, ce qui n’est nullement incompatible ni avec leur croissance rapide ni avec les forts investissements étrangers.”

Michael Klein, responsable du rapport Doing Business, explique le paradoxe ainsi : “ce qui compte pour les investisseurs, ce sont les efforts de réformes, or la Chine réalise de grands

progrès à cet égard” .

Assez cocasse comme argumentation. Petit exemple politiquement incorrect pour vous faire part du problème : vous êtes un serial killer qui s’interroge sur son choix de localisation. Vous voulez

pratiquer tranquillement votre activité favorite, sans risquer d’encourir une peine trop lourde si vous êtes arrété. Vous étudiez donc l’environnement institutionnel des pays, pour choisir le

pays le plus clément. Dans un pays A, les serial killers risquent la peine de mort. Dans un pays B, 20 ans de prison. Changement institutionnel en A : la peine de mort est abolie, vous risquez

maintenant 30 ans de travaux forcés. Pas de modification en B. Si l’on suit Michael Klein, vous avez donc intérêt à vous localiser en A, compte tenu des efforts de réformes favorables à votre

activité…

Rappelez-vous, c’est ce que nous a affirmé Attali, et c’est, selon lui, une cause

importante de nos difficultés économiques :

«Un des principaux freins à la croissance française, c’est que la France n’est pas gaie, et un psychiatre mieux que personne peut nous expliquer pourquoi la

France n’est pas gaie»

Pour valider/invalider la théorie d’Attali, il faut vérifier i) que la France n’est pas gaie, ii) que la croissance dépend positivitement de la gaitée

d’un pays. On peut douter sur les deux points.

Sur le premier

point, d’abord, on dispose des enquêtes Eurobarometer menées depuis le début des années 1970 auprès des citoyens de l’Union. L’une des

questions posées est une proxy pas trop mauvaise pour juger de la gaieté des citoyens :

D’une façon générale, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait de la vie que vous menez ?

J’ai repris les résultats pour la France et pour l’UE, en additionnant la part des personnes très satisfaites et plutôt satisfaites, et j’ai obtenu ça

:

On ne peut pas dire que les écarts sont très importants. Le score de la France est inférieur de 10 points à la moyenne de l’UE sur la fin des années 1970 et de 1991

à 1996, sinon il est très proche, et même supérieur depuis 2004.

Sur le deuxième point : on peut se réfèrer à un document de travail du NBER (2007, WP12935,

€) dont je vous avais déjà parlé, rédigé par Blanchflower et Oswald, qui montrait notamment que le niveau de bonheur décroît aux Etats-Unis en fonction des générations de 1900 à nos jours, alors qu’en Europe, il décroît jusqu’à la génération

1950, mais il augmente depuis, si bien que les plus heureux sur terre sont les européens (les hommes plus que les femmes) nés après 1980. Difficilement compatible avec les différentiels de

croissance observés.

Je me suis également “amusé” à construire un nuage de point avec en abscisse la part des français très satisfaits/plutôt satisfaits de leur vie (source : les enquêtes Eurobarometer analysées plus

haut) et en ordonnée le taux de croissance du PIB (source : Insee), pour la période 1973 – 2007. Voici le résultat :

Pas très probant, comme relation : des taux de croissance très

différents peuvent être associés à un même niveau de gaité et réciproquement. Bon, on doit pouvoir raffiner les tests, mais jusqu’à preuve du contraire, la “théorie” d’Attali ne semble pas très

solide…

Bon, pas grand chose de nouveau pour ceux qui fréquentent ce blog, si ce n’est que j’insiste sur la nécessité pour les collectivités territoriales de se lancer dans des démarches de type

“intelligence économique” ou “intelligence territoriale” pour mieux anticiper et accompagner les mutations. Ce qu’elles commencent à faire, mais, si je me base sur les expériences

picto-charentaises, et pour dire les choses de manière un peu abrupte, les initiatives partent un peu dans tous les sens, chaque institution lance une démarche dans son coin, sans coordination

aucune, et sans disposer toujours des compétences nécessaires en interne…

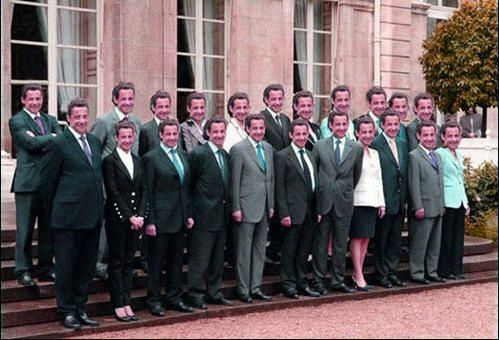

Je viens de recevoir une dépêche AFP, coup de théatre : Nicolas Sarkozy vient d’annoncer un remaniement ministériel… Les choses vont très vite, la

photo du nouveau gouvernement vient d’être publiée :

Résumé de l’épisode

précédent

L’Association Positive entreprise considère que les jeunes n’aiment pas l’entreprise à cause de l’école et

plus précisément en raison du contenu des manuels scolaires d’économie de seconde, qui véhiculent « une image pessimiste, incomplète, réductrice et idéologiquement orientée de

l’entreprise ». Pour pallier ce problème, Thibault Lanxade propose d’intégrer « des chefs d’entreprise dans la commission des programmes scolaires », afin de « réactualiser

les données des manuels scolaires et [de] proposer une vision objective et positive du monde de

l’entreprise ». Lors de l’épisode 1, nous avons vu que 71,4% des élèves ne suivent pas l’enseignement de SES, difficile dès lors d’en faire le responsable du désamour des jeunes pour

l’entreprise… Mais au fait, y-a-t-il véritablement “désamour” ?

L’article de 20 minutes commence ainsi « Si les jeunes n’aiment pas

les entreprises, c’est à cause de l’école. » Thibault Lanxade reprend la même idée dans cet article « On comprend mieux la principale raison de la perception négative des jeunes vis-à-vis de l’entreprise ».

L’affaire semble entendue.

Mais, au fait, sur quoi s’appuient ces affirmations ? Sur un sondage OpinionWay réalisé pour Positive Entreprise en juin dernier auprès d’un échantillon de 325 jeunes. Bon, on peut s’interroger sur le sérieux d’Opinion Way, mais je fais comme

si, cela ne change rien à ma démonstration. En fait, la question posée est « selon vous, pourquoi existe-t-il un profond décalage entre les jeunes et l’entreprise ? » avec comme

proposition de réponse : i) en raison du fossé qui existe entre l’école et l’entreprise, ii) parce que la nouvelle génération ne croît plus aux promesses de l’entreprise, iii) parce que la

nouvelle génération ne souhaite pas s’impliquer autant dans l’entreprise, iv) en raison du chômage des jeunes, v) aucune de ces raisons.

Résultat des courses : 55% attribuent « le profond décalage » au fossé « école-entreprise ». Deux remarques : i) la question est d’emblée biaisée, on ne demande pas

aux jeunes s’il existe un décalage, on leur dit qu’il existe un décalage et on leur demande quelle explication ils en donnent. Incomplet, réducteur et idéologiquement orienté, comme démarche.

ii) considérer qu’il existe « un décalage entre jeune et entreprise » n’est pas synonyme de « les jeunes n’aiment pas l’entreprise ». Or, c’est

l’assimilation qui est faite dans 20 minutes, ainsi que par Thibault Lanxade à plusieurs reprises dans les interviews.

« Oh, tu chicanes ! », me direz-vous, c’est quand même pas bien éloigné tout ça. Je vous répondrai par … un sondage… Opinion Way… réalisé pour … l’association Positive Entreprise…

dans le cadre d’une autre étude « Les jeunes et l’entreprise ». Y figure notamment la question

suivante « quel est votre opinion sur les entreprises en général ? ». Résultat : 6% ont une très bonne opinion, 68% une opinion plutôt bonne, 25% plutôt mauvaise et 1% très

mauvaise… 74% des jeunes ont une opinion positive de l’entreprise

[1]

… Mais alors, où

est-il, le désamour des jeunes pour l’entreprise censé être expliqué par le contenu des manuels de SES ???

[1] Ajoutons, autre élément de preuve déjà souligné dans un commentaire au précédent billet, que nombre d’élèves passant

par la filière ES s’orientent ensuite dans des formations en lien avec l’entreprise (écoles de commerce, IUT, BTS, IAE, etc.). Cela fait un grand nombre de masochistes, quand

même…

Comment lutter contre l’obésité ? Pas difficile : il suffit de ne pas baisser le prix de l’essence…

L’accroissement de l’exercice physique et la diminution des repas pris au restaurant rend possible l’existence d’une relation de causalité entre prix de l’essence

et obésité. En utilisant un modèle à effets fixes pour tester empiriquement cette théorie, j’ai trouvé qu’une hausse de 1$ du prix réel de l’essence pouvait réduire l’obésité aux Etats-Unis de

15% après 5 ans, et que 13% de l’augmentation de l’obésité entre 1979 et 2004 pouvait être attribuée à la réduction du prix réel de l’essence durant cette période. J’apporte aussi des preuves

que cet effet s’explique à la fois par l’accroissement de l’exercice physique et par la baisse de la fréquence à laquelle les personnes mangent au restaurant.

Dans cette perpsective, cette information parue dans le

Monde peut être considérée comme une bonne nouvelle!

Enfin, débat, si l’on peut dire, puisque l’un et l’autre dénoncent les propos de Darcos sur les débouchés de la filière ES, et tous les deux attendent que le Ministre développe un peu son

argumentation ou ses arrières pensées. Sur la fin de l’interview, la question de l’orientation idéologique du contenu des manuels de SES est évoquée, Pascale-Marie Deschamps considérant que le

débat autour de ce contenu relève sans doute d’un “combat d’arrière-garde”.

add 13/09 : voir aussi cet article du Monde.

XAVIER DARCOS n’en démord pas : il faut dissuader les bataillons de lycéens qui s’engouffrent dans la filière économie et social aux débouchés

incertains et revaloriser la filière littéraire. C’est à ce double objectif, entre autres, que répondra la réforme des lycées qu’il prépare pour 2008.

Plus loin :

Dans le collimateur du ministre : la section ES (économique et sociale), de plus en plus prisée par les lycéens. Il a de nouveau déploré le manque de

débouchés de cette filière, précisant qu’elle permet à très peu d’élèves de s’inscrire « dans les filières d’excellence ». La plupart des bacheliers ES s’engagent dans les

facultés de droit ou de sciences humaines, où « nous avons les plus grandes difficultés à les intégrer ».

Le véritable problème est sans doute celui là : “En quinze ans, la filière ES n’a cessé de concurrencer la section littéraire : les effectifs

de L ont baissé de 28 % quand ceux d’ES augmentaient de 18 %, et ceux de S de 4 %.”

Est-ce une raison pour raconter n’importe quoi ? Serait-il possible que les journalistes fassent leur boulot, en indiquant à leurs lecteurs que les déclarations du ministre sur les débouchés des

ES sont fausses (Cf. ce billet et celui-ci) ?