Ca ne va pas s’améliorer d’ici début mai, puisque je m’autorise une semaine de vacances à partir de demain. J’ai bien sûr fait une procuration, je passe mes consignes ce soir. Bien, bon vote à tous, retour début mai dans un nouveau pays…

Archives mensuelles : avril 2007

Innovation et proximité

Nous proposons dans cet article une autre lecture du phénomène. Nous montrons notamment que les acteurs doivent résoudre des problèmes de coordination résultant de la mise en place d’une division cognitive du travail. Ils résolvent ces problèmes en s’appuyant sur l’existence préalable de relations de proximités socioéconomiques : proximité relationnelle (rôle des réseaux sociaux) d’une part, proximité de médiation, d’autre part. Dans certains cas, les proximités socioéconomiques et la proximité spatiale se recouvrent, donnant lieu à la formation d’un système productif localisé. Dans d’autres cas, les proximités socio-économiques traversent les territoires, ils donnent lieu, alors, au développement de réseaux productifs trans-territoriaux.

Dans cette perspective, la tendance à l’agglomération de l’activité d’innovation s’expliquerait moins par la nature tacite des connaissances que par le caractère localisé de certaines ressources de médiation et, surtout, d’une part importante des relations sociales.

Vous pouvez télécharger la version française ou la version anglaise.

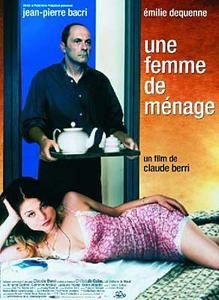

Toute remarque est bienvenue.Le gène du ménage?

Via Economics in action, on apprend des choses intéressantes sur le travail domestique des britanniques (l’étude complète d’Hélène Chouquie est disponible ici) : les femmes célibataires y consacrent 10 heures par semaine, tandis que les hommes se contentent de 7 heures par semaine. Conclusion : les hommes sont de gros dégueulasses (conclusion alternative : les femmes sont des maniaques de la propreté…)

Deuxième élément, quand ils se mettent en couple, hommes et femmes adoptent une autre répartition des tâches : les femmes montent à 15 heures par semaine, pendant que les hommes se limitent à 5 heures.

Troisième élément, ces différences de genre au sein de la sphère privée ne sont pas sans lien avec les différences de genre observées au sein de la sphère du travail : les femmes ont moins de temps à consacrer à leur travail et à l’accumulation de savoir-faire, elles obtiennent donc des emplois moins intéressants et/ou moins bien payés, ce qui incite le couple à renforcer la spécialisation initiale, etc.

Les femmes y trouvent-elles leur compte? Pas vraiment : l’étude montre qu’elles ne récupèrent que 40% du "bien être" du couple.(Bon, c’est pas tout ça, ma femme est partie travailler, faut que j’aille passer l’aspirateur et que je m’occupe des enfants…)

Les patrons sont-ils trop payés?

D’où la question : les patrons sont-ils trop payés? Si oui, quoi faire?

réponse n°1, largement diffusée, à la sauce "théorie de l’agence" (présentée dans le chapitre 1 de cet ouvrage incontournable) : oui, parfois en tout cas, car les dirigeants bénéficient d’un surcroît d’information, ils savent mieux que les actionnaires ce qu’ils font au jour le jour, et ils peuvent en profiter pour adopter des comportements opportunistes. Les scandales financiers (Enron, Parmalat, WorldCom, Vivendi, …) en sont des preuves récentes. D’où des préconisations largement reprises dans les principaux pays développés consistant à mettre en oeuvre des systèmes de contrôle et d’incitation (audit interne et externe, comité de rémunération, obligation de publication des rémunérations, administrateurs indépendants, stock-options, …). S’il y a encore problème, c’est que les systèmes de contrôle et d’incitation ne sont pas suffisants, on n’a pas redonné assez de pouvoir aux actionnaires.réponse n°2, de Gabaix et Landier : non, les patrons ne sont pas trop payés, la hausse significative de leur rémunération s’explique par la croissance de la taille financière des entreprises. Si un patron se rate, les conséquences sont de plus en plus gigantesques. Il convient donc de choisir les meilleurs, la compétition entre entreprises pour attirer et conserver les meilleurs dirigeants se traduisant par une hausse des rémunérations. En passant, les deux auteurs expliquent que la rémunération inférieure des dirigeants français par rapport aux dirigeants américains est dès lors normale, les entreprises françaises étant d’une taille significativement inférieure (d’où des enjeux financiers inférieurs, etc..). Alexandre Delaigue nuance le propos : i) si la rémunération dépend de la taille, alors les dirigeants vont être incités à maximiser la taille pour maximiser la rémunération… ii) si les enjeux financiers augmentent, ok, que l’on augmente les rémunérations… mais pourquoi n’augmenter que celles des top managers? C’est donner aux dirigeants beaucoup plus d’importance qu’ils n’en ont…

réponse n°3, de Robert Boyer : oui, les patrons sont trop payés, et ce n’est pas en s’engageant des des logiques "valeur pour l’actionnaire" qu’on va s’en sortir. Boyer s’appuie pour étayer son propos sur l’exemple américain, où les systèmes d’incitation et de contrôle sont on ne peut plus développés, et ou, pourtant, la rémunération des dirigeants a continué de progresser. Pourquoi? Il considère qu’une alliance s’est nouée de fait entre dirigeants et financiers, qui ont exploité l’érosion de long terme du pouvoir de négociation des salariés. On n’a pas redonné du pouvoir à l’actionnaire au détriment des dirigeants, on a redonné du pouvoir aux actionnaires et aux dirigeants au détriment des autres salariés et plus généralement des autres parties prenantes. D’où un plaidoyer pour le passage à une gouvernance shareholder, et/ou à des audits publics des entreprises, et à des sanctions légales plus fortes.

Je me risque à relier les trois explications : une convention de rémunération à la Gabaix/Landier (réponse n°2) se serait imposée sur les marchés financiers, au profit des actionnaires et des dirigeants mais au détriment des salariés (réponse n°3) ; convention de rémunération qui ne semble pas à même d’éviter quelques "petits" problèmes d’opportunisme ou d’incompétence (réponse n°1)…

Workshop "Délocalisations"

Appel à communications

Les trajectoires de délocalisation : état des lieux et perspectives

MSHA, Bordeaux, 8 et 9 novembre 2007

Dans le cadre du programme de recherches « Les Trajectoires de l’Innovation », la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine organise, en partenariat avec le GREThA[1], un workshop consacré aux trajectoires de délocalisations, les 8 et 9 novembre 2007 à Bordeaux.

L’actualité des délocalisations se lit dans la médiatisation croissante du phénomène et de ses effets sociaux présumés ainsi que dans le nombre de travaux de recherche qui leur sont consacrés. Ces analyses sont souvent menées au niveau macroéconomique et restent majoritairement centrées sur les impacts des délocalisations en termes d’emplois quand des études menées au niveau plus microéconomique des firmes et des territoires semblent nécessaires. De la même manière, l’association est trop souvent faite entre emplois peu qualifiés et fonctions délocalisées. Rares sont les analyses qui se penchent sur les délocalisations des emplois qualifiés et des fonctions de conception et de recherche et développement afin d’envisager leurs impacts dans les processus d’innovation des firmes. Pour mieux comprendre et expliquer les dynamiques de transformation des économies mondialisées, trois types de questionnements relativement novateurs peuvent être posés et nourrir ainsi diverses contributions.

1- Les trajectoires de délocalisations : firmes, secteurs et fonctions

Sont d’abord attendus des contributions centrées sur les questions de coordination et d’articulation des stratégies d’acteurs, afin d’interroger la cohérence sectorielle et la diversité intrasectorielle des dynamiques de délocalisations. Plus précisément, les communications peuvent porter sur :

- L’inscription des délocalisations-relocalisations dans le processus continu de localisation des firmes ;

- La diversité des dynamiques de délocalisations intra et inter-sectorielle ;

- La variété des trajectoires de délocalisations appréhendée selon les fonctions considérées (de production, de services, de conception, de recherche et développement…) et leur coordination (division du travail).

2- Les nouvelles dynamiques de délocalisation

Si la croissance quantitative des délocalisations s’interprète souvent comme une manifestation de la globalisation des économies, c’est son évolution qualitative qui retient aujourd’hui toute l’attention. Depuis quelques années, les délocalisations semblent s’étendre à de nouveaux secteurs (les secteurs dits à forte intensité technologique ; les services…) ainsi qu’à de nouvelles fonctions (conception et R&D ; emplois intensifs en connaissance…). Il convient alors d’interroger, au plan conceptuel et au plan empirique, les dynamiques de délocalisations qui leurs sont associées et leurs impacts sur les trajectoires d’innovation des firmes.

3- Trajectoires des territoires

Enfin, la question des délocalisations est souvent appréhendée du seul point de vue des territoires émetteurs (national ou infra-national). Si le workshop est ouvert aux communications centrées sur l’analyse des trajectoires (du devenir) de ces territoires, il sera particulièrement attentif aux propositions « renversant » le point de vue, c’est-à-dire analysant la constitution et les trajectoires de territoires « récepteurs » des délocalisations. En effet, peu d’attention a jusqu’alors été portée à la capacité pour les firmes et les territoires situés dans les économies émergentes (lieux de destination des délocalisations) de tirer bénéfice des délocalisations afin de pénétrer, à terme, ces marchés dans les économies développées. Or, la question semble d’importance puisqu’in fine, c’est le statut même des pays récepteurs sur la scène internationale qui pourrait se modifier, passant d’un statut de « territoires de sous-traitance » à celui de « territoires d’innovation ».

Le workshop propose de faire le bilan et de dresser les perspectives des travaux de recherche menés et à mener sur ces trois questionnements, au niveau conceptuel et au niveau empirique. Les travaux théoriques comme les études de cas sont les bienvenus, de même que les mises en perspective historique sur le temps long. De la même manière, des propositions plus transversales ou plus macroéconomiques sont encouragées.

Questions pratiques

Lieu du workshop :

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Domaine Universitaire, 10 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac.

Envoi des propositions de communication :

Les propositions de communications sont attendues sous le format :

o Titre de la communication

o Coordonnées précises du ou des auteurs

o Mots-clefs

o Résumé (1 page maximum présentant l’originalité du sujet, les objectifs, la méthode et les principaux résultats)

La date limite de réception des propositions est fixée au vendredi 15 juin 2007. Elles devront être adressées par courriel à : marie.coris@u-bordeaux4.fr

Date de réponse et envoi des communications :

L’avis du comité d’organisation sera communiqué aux auteurs des propositions au plus tard le 13 juillet 2007. Le texte complet des communications devra être adressé pour le 15 septembre 2007.

Comité d’organisation :

Bouba-Olga Olivier (CRIEF-TEIR, Université de Poitiers) : obouba@univ-poitiers.fr

Coris Marie (GREThA, Université Bordeaux IV) : marie.coris@u-bordeaux4.fr

Lung Yannick (GREThA, Université Bordeaux IV) : yannick.lung@u-bordeaux4.fr

Oliva Jan, coordinateur du programme LTI (MSHA) : lsi@msha.fr

Talbot Damien (GREThA, Université Bordeaux IV) :damien.talbot@u-bordeaux4.fr

Du manoir des dirigeants aux performances de l’entreprise…

J’apprends dans Libé que le patron de Ford a touché un véritable pactole en 2006. Toute la question est de savoir ce qu’il va en faire, notamment : va-t-il s’acheter un manoir avec cet argent? Si oui, on peut craindre le pire pour cette entreprise, qui ne va déjà pas bien fort…

Explications, avec une étude plutôt intéressante publiée sur le Social Science Research Network. Cette étude se focalise sur le lien entre les achats immobiliers des principaux dirigeants américains (ceux des entreprises de l’indice Standard & Poor’s 500) et les performances des entreprises auxquelles ils appartiennent :

L’étude montre plus précisément que les entreprises dont les dirigeants ont des propriétés aux caractéristiques "supérieures" à la moyenne de l’échantillon (6 145 square feet, 12 pièces, 5,37 acres de terrain et une valeur de marché supérieure à 3,1 million de dollars [je vous laisse faire les conversions…]) obtiennent des performances inférieures de 3,35% aux entreprises dont les dirigeants ont des propriétés aux caractéristiques "inférieures" à la moyenne. La décote est de 6,9% pour les dirigeants vivant dans les plus grandes résidences (10 000 square feet et plus de 10 acres).

Pourquoi de telles relations négatives ? Plusieurs hypothèses sont avancées par les auteurs : si les dirigeants font de telles acquisitions, c’est qu’ils se croient inamovibles et à l’abri des décisions des actionnaires, inutile pour eux, donc, de faire des efforts. On peut aussi penser que l’attention des dirigeants est détournée vers leurs nouvelles acquisitions, au détriment de l’attention qu’ils accordent à leur entreprise. Ceci peut décourager les autres membres de l’organisation, et donc réduire encore l’efficacité de l’entité…

A invençao do mercado

J’ai contribué en 2004 a un ouvrage dirigé par Philippe Norel, intitulé : "l’invention du marché : une histoire économique de la mondialisation" aux éditions du Seuil. Il est bien sûr toujours disponible sur Amazon, et peut être consommé sans modération.

L’instituto Piaget a procédé à la traduction de cet ouvrage en portugais, si certains lecteurs sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas (il n’y a pas encore de lien pour une commande en ligne). Ci dessous la quatrième de couverture :

Ce livre s’attache à montrer que la mondialisation contemporaine est tout sauf une réalité statique opposant deux principes abstraits d’organisation de la vie économique. Elle constitue d’abord l’aboutissement provisoire d’un processus historique de très longue durée. Ce processus non linéaire sanctionne une synergie heurtée entre expansion géographique des échanges (marchands ou non) d’une part, approfondissement de l’économie de marché d’autre part. Ces deux mouvements sont ici étudiés dans leur interaction, non seulement depuis la « révolution industrielle » ou les « grandes découvertes », mais aussi depuis leurs balbutiements dans l’antiquité ou le Moyen Age, européen et asiatique. Il apparaît alors que l’invention du marché, ou plus précisément l’émergence de systèmes de marchés, est longtemps contenue en Europe et ne progresse sensiblement que lorsque le pouvoir politique s’en mêle… Venise au 13ème siècle ou Amsterdam au 17ème, le mercantilisme français ou anglais au 18ème constituent autant de jalons dans la constitution progressive de ces systèmes de marchés.

Au cœur de cette dynamique, l’instrumentalisation du commerce de longue distance par les pouvoirs politiques apparaît centrale. De fait les forces de marché qui préexistent à l’État moderne semblent, par elles-mêmes, impuissantes à construire autre chose qu’un commerce lointain de nature opportuniste, ce dont témoignent brillamment l’océan Indien ou la Route de la Soie, bien avant l’éveil de l’Europe. Il revient à l’État de canaliser ces forces de façon à les faire servir à un dessein plus ambitieux, la création de systèmes de marchés nationaux, laquelle appuie l’émergence du capitalisme dès la seconde moitié du 18ème siècle. À partir de là, ce dernier déploie sa logique et les puissances hégémoniques successives poussent à une libéralisation qui sert immédiatement leurs intérêts.

Il n’est pas sûr pour autant que cette libéralisation soit aujourd’hui irréversible : l’entre-deux guerres a bien montré comment le libéralisme hérité du 19ème siècle a fait long feu et, dans la douleur, cédé la place au « fordisme » des trente glorieuses Le grand mérite de l’histoire reste de montrer combien le marché reste fondamentalement une utopie et de préciser les conditions historiques dans lesquelles sa contestation sociale peut se déployer.

(Le lecteur attentif aura remarqué qu’il s’agit de la quatrième de couverture de l’ouvrage en français…)

"Le gène de l’intelligence" repris dans Le Monde

Dans un billet récent, je reprenais de phnk les déclarations de Sarkozy sur les déterminants génétiques de la pédophilie, du suicide et du cancer. Je viens de voir que Le Monde renvoie à nos billets (et à quelques autres) dans un article daté d’hier intitulé "Les propos sur la génétique de Nicolas Sarkozy suscitent la polémique".

On y apprend qu"Axel Kahn a dénoncé les propos de Sarkozy :

Le modèle du TGV

Le Monde consacre un édito au modèle du TGV. Rien de particulier, si ce n’est ce petit passage…

"L’ expérience des lignes précédentes a montré que le TGV n’est pas un instrument miracle du décollage économique. Il peut même vider encore un peu plus un territoire en déclin, car il a tendance à accentuer les dynamiques, plutôt qu’à les inverser."

… qui m’incite à vous renvoyer au billet que j’ai écrit sur le sujet en septembre dernier "TGV et développement économique", et qui montre qu’au delà de "l’expérience des lignes précédentes", l’analyse économique montre qu’effectivement, le TGV n’est pas un "instrument miracle".

Interview BFM

Interview sur BFM Radio demain matin dans le cadre de l’émission Good Morning Business. Sauf erreur, l’interview d’environ 5-10 minutes sera diffusée vers 6h15. Elle sera ensuite podcastable à partir de 10 ou 11h. Sans surprise, c’est sur le thème des délocalisations, BFM m’ayant contacté suite à l’article paru dans Libé la semaine dernière.