« Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ? » C’est sur cette vaste question que Robin Cousin s’est penché durant trois mois. Durant sa résidence à l’Université de Poitiers, le primé de l’excellent Profil de Jean Melville nous a accordé un riche entretien. Et s’il n’y avait qu’une chose à retenir au travers de cet échange, c’est qu’il amène naturellement à s’interroger sur ce que doivent être nos limites avec les progrès technologiques d’aujourd’hui. Du crayon jusqu’aux étoiles, la visite guidée dans les réflexions de ce brillant auteur s’avère passionnante.

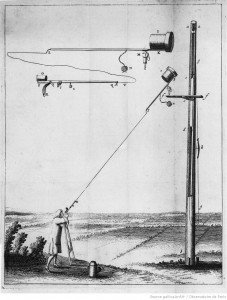

Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ? / Illustration Robin Cousin pour résidence à l’Université de Poitiers

Bonjour Robin. Tu arrives à la fin de ta résidence au sein de l’Université de Poitiers.* Trois mois de rencontres, d’ateliers, de conférences et de préparation d’un livre autour du thème qu’est « Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ? » As-tu trouvé des éléments de réponse à une telle question ?

La question choisie était volontairement vaste et en même temps très simpliste. Je ne m’attendais pas à avoir réellement de réponses. En revanche, je me suis laissé surprendre par une chose. Jusqu’à présent, j’étais très concentré sur les sciences dures (physique, mathématiques, etc.) en me disant qu’on pouvait s’appuyer sur elles face aux problèmes que l’on rencontre actuellement. Mais, lors de cette résidence, je me suis aperçu que les sciences humaines avaient tout autant leur rôle à jouer. Cette découverte a provoqué un nouveau regard et m’a donné un déclic sur ce que j’allais raconter dans mon livre.