enu de Chine, le papier fut utilisé en Espagne dès le IXe siècle, mais il fut vraiment introduit tardivement en Occident. Il fut produit en Espagne au XIIe siècle et en Italie au XIIIe siècle, puis il se répandit en France au XIVe siècle. La pénurie de matière première, de chiffons, en fit dans les premiers temps un produit cher (mais moins prestigieux que le parchemin).

enu de Chine, le papier fut utilisé en Espagne dès le IXe siècle, mais il fut vraiment introduit tardivement en Occident. Il fut produit en Espagne au XIIe siècle et en Italie au XIIIe siècle, puis il se répandit en France au XIVe siècle. La pénurie de matière première, de chiffons, en fit dans les premiers temps un produit cher (mais moins prestigieux que le parchemin).

Matières premières et modes de production

our produire le papier, on utilisait les moulins ; les grands centres de production étaient donc placés à proximité des centres drapiers de production de toile, qui eux aussi utilisaient des moulins. Le lin et le chanvre, qui remplacèrent peu à peu la laine dans l’habillement, donnèrent certaines des matières premières du papier, de même que les chiffons et les cordes. La laine, elle, n’était pas utilisée pour fabriquer le papier.

our produire le papier, on utilisait les moulins ; les grands centres de production étaient donc placés à proximité des centres drapiers de production de toile, qui eux aussi utilisaient des moulins. Le lin et le chanvre, qui remplacèrent peu à peu la laine dans l’habillement, donnèrent certaines des matières premières du papier, de même que les chiffons et les cordes. La laine, elle, n’était pas utilisée pour fabriquer le papier.

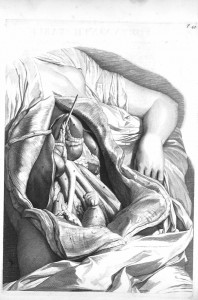

e chanvre et de lin, puis le coton également, étaient battus avec des maillets (remplacés par des cylindres à la fin du XVIIe siècle), actionnés par des moulins ; ensuite, le mélange reposait et pourrissait pendant quelques jours, avant d’être chauffé. La pâte était mise dans des formes, des cadres de bois supportant un treillage métallique (avec vergeures, pontuseaux, filigrane). Puis les feuilles étaient enlevées et mises sur du feutre, pressées à plusieurs reprises dans une presse pour en extraire l’eau et séchées à l’air libre. Elles étaient enfin encollées et lissées, puis poncées. Lire la suite →

e chanvre et de lin, puis le coton également, étaient battus avec des maillets (remplacés par des cylindres à la fin du XVIIe siècle), actionnés par des moulins ; ensuite, le mélange reposait et pourrissait pendant quelques jours, avant d’être chauffé. La pâte était mise dans des formes, des cadres de bois supportant un treillage métallique (avec vergeures, pontuseaux, filigrane). Puis les feuilles étaient enlevées et mises sur du feutre, pressées à plusieurs reprises dans une presse pour en extraire l’eau et séchées à l’air libre. Elles étaient enfin encollées et lissées, puis poncées. Lire la suite →