Essay sur la marine et sur le commerce / André-François Boureau-Deslandes.- Vers 1743 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, ms. 44)

Le 18e siècle voit les Européens poursuivre leur découverte et leur conquête du monde. Si les Anglais ont assurément la domination sur les mers, des flottes venant d’autres royaumes parcourent les mers du globe. Certains poursuivent l’exploration de terres mal connues : dans l’hémisphère sud, James Cook, de 1772 à 1775, essaie de s’approcher du pôle. D’autres font du commerce : on connaît bien sûr le fameux commerce triangulaire, très lucratif ; l’Angleterre essaie quant à elle de capter les échanges avec ses colonies à son avantage, les obligeant à faire transiter leurs productions par les îles britanniques, ce qui est une des cause de la guerre d’indépendance américaine. D’autres encore combattent en mer ; ce sont, au 18e siècle, le plus souvent les britanniques qui ont le dessus, mais la France remporte quelques victoires. Certains, plus simplement, pêchent : cette activité est menée le long des cotes et ne nécessite pas l’utilisation de grands bateaux. N’oublions pas, pour terminer notre rapide présentation des différentes modes de navigation sur mer, de citer les corsaires, autorisés par leur pays, et les pirates, des bandits sur mer, qu’il ne faut pas confondre.

Quels sont les bateaux qui permettent de faire ces différents voyages, au court ou au long cours ? C’est ce que se propose de montrer la prochaine Heure du Livre ancien qui aura lieu au Fonds ancien le vendredi 17 mars à 12h (inscription : anne-sophie.durozoy@univ-poitiers.fr ; 05 49 45 32 91).

Lors de cette séance, des documents variés, permettant d’aborder les différents aspects de la navigation, seront présentés :

- des ouvrages techniques, en particulier l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

- un dictionnaire des termes techniques, celui de Nicolas Aubin

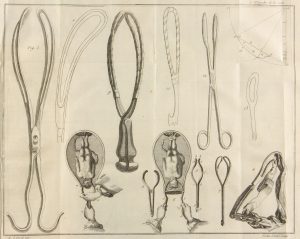

- des traités liant marine et commerce, comme un manuscrit qui est une copie d’un traité de François Boureau-Deslandes, paru en 1743, dont vous pouvez déjà admirer une illustration (voir ci-dessus)

- des synthèses de connaissances utiles aux élites des Lumières, comme La science des personnes de cour et sa Suite

- des textes juridiques, comme des ordonnances et des actes royaux

Pour en savoir plus…

- sur le commerce entre la couronne anglaise et ses colonies, vous pouvez consulter les expositions virtuelles mises en ligne par le Service commun de la documentation, L’État de l’Irlande, en particulier la partie sur le protectionnisme, et La glorieuse révolution (à venir).

- sur la découverte du monde par les Européens au 18e siècle, vous pouvez regarder l’exposition virtuelle mise en ligne par le Service commun de la documentation Traversées : récits de voyages des Lumières.

- sur les voies fluviales et le commerce triangulaire des ports de notre ancienne région Poitou-Charentes, vous pouvez parcourir l’exposition virtuelle Escales en Poitou-Charentes, organisée par le Centre du livre et de la lecture Poitou-Charentes.

- sur les instruments utiles à la navigation et les cartes, vous pouvez lire le catalogue de l’exposition organisée durant l’hiver 2016-2017 par la Médiathèque de Chambéry, Agrandir le monde.