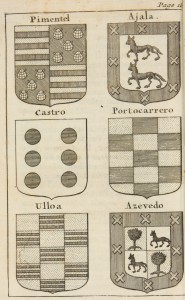

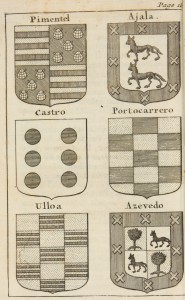

Recherches historiques et genealogiques des grands d’Espagne / Jacques Guillaume Imhof.- Amsterdam : Zacharias Chatelain, 1707 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, 49460)

La couleur dans l’héraldique

Depuis leur apparition au milieu du XIIe siècle, les armoiries sont toujours en couleur. Les plus connues, celles des grandes familles par exemple, pouvaient être restituées de mémoire en couleur à partir d’une image en noir et blanc ; mais ce n’était pas le cas pour la plupart des armes : sans indication sur la couleur, il y avait des risques d’erreurs de lecture.

Dans les livres d’histoire ou de généalogie se trouvaient beaucoup d’armoiries. Or le livre ancien était presque toujours en noir et blanc parce que la couleur, ne pouvant être produite en série dans le livre de manière simple, devait être ajoutée à la main, parfois à l’aide d’un pochoir, ce qui était fastidieux.

Histoire dogmatique de la religion sous la loy naturelle.- Paris : Florentin Delaulne ; Nancy : Dominique Gaydon, 1712-1714 (Poitiers, Bibliothèques universitaires , Fonds ancien, m 7122)

Un code mis au point au XVIIe siècle

Pour éviter cette étape de mise en couleur longue et pouvant engendrer bien des erreurs, un code fut mis en place au XVIIe siècle, après des tâtonnements qui avaient conduit à utiliser des lettres, des signes typographiques ou des figures. Ce système nécessitait de pouvoir produire des traits fins et précis, ce qui devint possible avec la diffusion de la gravure sur cuivre au XVIIe siècle.

Iter extaticum coeleste / Athanasius Kircher.- Würzburg, Nürnberg : Johann Andreas Endter & les héritiers de Wolfgang Endter, 1671 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, 71963)

Les hachures, guillochures et points apparurent d’abord pour des armoiries figurées sur des cartes géographiques, mais la codification employée était alors toujours propre à une ville ou à un atelier. Vers 1630, le père jésuite Silvestro da Petra Santa, probablement le compilateur et non l’inventeur de ce code, présenta un système de hachures héraldiques qui finit par l’emporter. A chaque couleur correspondait un sens : horizontal pour l’azur (bleu), vertical pour le gueules (rouge), vertical et horizontal pour le sable (noir), descendant de gauche à droite pour le sinople (vert) et de droite à gauche pour le pourpre (violet). De plus, les pointillés remplaçaient l’or et on figurait l’argent par une surface vide.

Diffusion

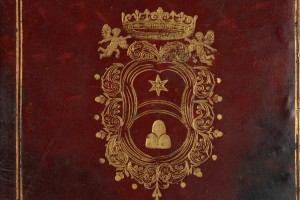

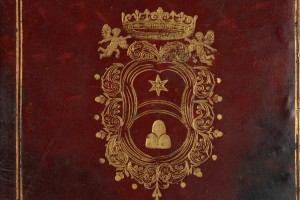

Très simple et efficace, ce système fut peu à peu diffusé et utilisé dans toute l’Europe, en France d’abord puis ailleurs, en particulier grâce à des ouvrages comme celui du père Claude-François Ménestrier (BM de Lyon) à la fin du XVIIe siècle. Il pouvait servir dans le livre (gravure) et sur le livre (reliure) ; il fut également utilisé pour la pierre et le métal, qui pouvaient pourtant être aisément colorés.

Dell’imprese pastorali / Carlo Labia.- Venezia : Nicolò Pezzana, 1685 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FAM 1410)

Les lundi 23 mai à 18h et vendredi 27 mai à 12h, lors d’une Heure du Livre ancien au Service du Livre ancien, Laurent Hablot présentera l’héraldique à l’époque moderne.

Entrée libre sur inscription préalable.

Pour aller plus loin

Claude-François Ménestrier : les jésuites et le monde des images [Colloque international d’octobre 2005 à Grenoble] / sous la direction de Gérard Sabatier.- Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, DL 2009.- 1 vol. (335 p.-[32] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm + 1 CD audio.- (La Pierre et l’écrit, 1248-9166)

Jeux de cartes et jeux de l’oie héraldiques aux XVIIe et XVIIIe siècles : une pédagogie ludique en France sous l’Ancien Régime / Philippe Palasi ; préf. de Michel Pastoureau.- Paris : Picard, 2000.- 300 p. : ill. en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 28 x 23 cm

Noir : histoire d’une couleur / Michel Pastoureau.- Paris : Seuil, 2008.- 1 vol. (210 p.) : ill. en noir et en coul. ; 25 cm