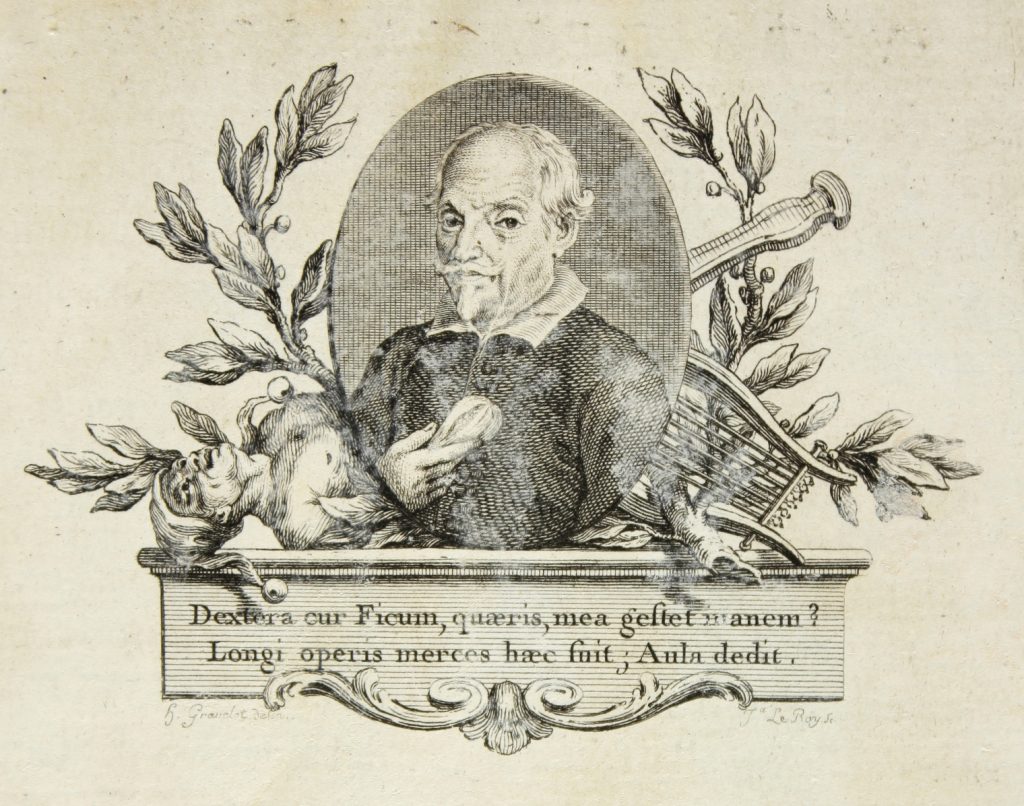

Memorie istoriografiche de’ regni della Morea, Negroponte e littorali fin’ a Salonichi / Vincenzo Maria Coronelli.- Venise : Libraria del Colosso, vers 1686 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, 72206)

On connaît le cosmographe vénitien Vincenzo Coronelli pour ses globes, dont la Bibliothèque nationale de France s’enorgueillit de posséder deux exemplaires. Mais on sait moins que ce religieux a également beaucoup publié. L’un de ses ouvrages, intitulé Memorie istoriografiche de’ regni della Morea, Negroponte e littorali fin’ a Salonichi (Venise : Libraria del Colosso, vers 1686), est exposé à la BU Michel Foucault pendant tout le mois de de juin.

L’homme et ses globes

Né en 1650 à Venise, Vincenzo Coronelli devint franciscain. Outre la théologie, il étudia la gravure. Quand, à la fin des années 1670, le Cardinal d’Estrées lui commanda deux globes pour Louis XIV, il avait déjà publié quelques almanachs et réalisé les globes du duc de Parme, qui ne faisaient qu’1,75 mètre de diamètre (ceux de la BnF en mesurent près de 4 !). Ce fut la commande du Cardinal d’Estrées qui le fit connaître comme fabricant de globes et cosmographe. Il fonda en 1680 la première société géographique, l’Accademia cosmografica. Lire la suite