England’s improvement by sea and land / Andrew Yarranton.- Londres : R. Everingham, T. Parkhurs, N. Simmons, 1677-1698 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FD 2255)

Jusqu’au 14 avril, dans le Hall de la BU Lettres, une exposition, organisée par le MIMMOC et le Fonds ancien, est consacrée à la « glorieuse révolution » (1688-1689).

Après l’exposition de 2016 sur l’Irlande de 1640 à 1830 (au programme de l’agrégation d’anglais de 2016), les riches collections d’Auguste Dubois, léguées à la bibliothèque universitaire de Poitiers en 1935, permettent d’illustrer une nouvelle question d’agrégation en 2017.

1688-1690

La « glorieuse révolution » vit l’accession au pouvoir de Marie II et de son époux Guillaume III d’Orange en 1689, après la fuite en 1688 de Jacques II, leur père et oncle, qui s’était converti au catholicisme quelques années plus tôt et venait d’avoir avec sa nouvelle épouse un fils, baptisé dans la foi catholique. Accueilli par Louis XIV, beau-frère de sa sœur, Jacques II trouva définitivement refuge en France, dans la château royal de Saint-Germain-en-Laye, après la défaite de la Boyne en Irlande en 1690.

The oceana and other works / James Harrington ; ed. John Toland et Thomas Birch.- Londres : A. Millar, 1737 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FD 42)

Les livres exposés

Auguste Dubois, pour constituer ses collections anglaises, a beaucoup utilisé les services du Museum Book Store de Léon Kashnor à Londres. Le bouquiniste avait lui-même racheté une partie des collections de Charles Butler (1821-1810), collectionneur d’art, qui fut l’un des directeurs de la Royal Insurance Company. On trouve également dans la bibliothèque d’Auguste Dubois des livres ayant appartenu au comte Shelburne, marquis de Lansdowne (1737-1805), dont les manuscrits ont été donnés à la British Library et les imprimés dispersés en vente publique.

Les collections d’Auguste Dubois sur la période de la glorieuse révolution sont constituées des écrits des principaux acteurs et penseurs de l’époque (Edward Chamberlayne, Charles Davenant, Josiah Child, John Cary, Roger Coke, Daniel Defoe, John Locke, William Petty, Thomas Sheridan, Andrew Yarranton). Les pamphlets, très utilisés dans les débats à l’époque et publiés en nombre croissant, sont nombreux et ont pour la plupart été reliés, probablement à la demande du bouquiniste.

Some proposals for the imployment of the poor / Thomas Firmin.- Londres : J. Grover, 1681 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FD 2300)

L’exposition

Plusieurs historiens (Steve Pincus, Jeremy Black, Tim Harris) insistent sur les différentes facettes de cette révolution. Composée de quatorze parties, l’exposition en aborde les dimensions

- politiques : la monarchie parlementaire ; libertés et droits ; liberté et propriété

- religieuses : l’Église anglicane, les protestants dissidents et les catholiques

- sociales : la pauvreté ; la condition des femmes ; l’éducation

- économiques : le crédit ; la monnaie ; la Banque d’Angleterre ; la spéculation ; le commerce et les compagnies (en particulier l’Est Sea Campany) ; les manufactures

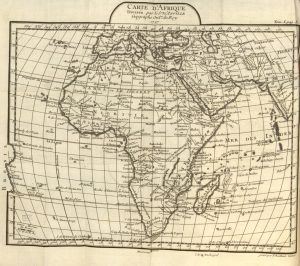

- internationales : la France, ennemie et amie ; les Provinces-Unies, pays modèle et concurrent

Elle présente également quelques figures importantes de la fin du 17e siècle, John Locke (1632-1704), Daniel Defoe (1660-1731) et Josiah Child (1630-1699).

La version virtuelle de cette exposition sera prochainement mise en ligne à cette adresse.

Quelques pistes bibliographiques

BLACK, Jeremy, Eighteenth-Century Britain, 1688-1783, Basingstoke, Palgrave, 2008

COTTRET, Bernard, La Glorieuse Révolution d’Angleterre, 1688, Paris, Gallimard/Julliard, 2013

BLISS, Robert M., Restoration England: Politics and Government 1660-1688, London, Methuen, 1982

DE KREY, Gary S., Restoration and Revolution in Britain : A Political History of the Era of Charles II and the Glorious Revolution, London, Palgrave, 2007

HOUSTON, Alan Craig, PINCUS, Steven, A Nation Transformed: England After the Restoration, Cambridge, Cambridge University Press, 2001

MARX, Roland, L’Angleterre des Révolutions : courants et mouvements, Paris, Colin, 1971

PINCUS, Steven, England’s Glorious Revolution, 1688-1689, Bedford, St Martin’s, Boston & New York, 2006

PINCUS, Steven, 1688, The First Modern Revolution, New Haven, Yale University Press, 2009

SCOTT, Jonathan, England’s Troubles, Seventeenth-Century Political Instability in European Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2000

SOUTHCOMBE, George, TAPSELL, Grant, Restoration Politics, Religion, and Culture : Britain and Ireland, 1660-1714, Basingstoke, Palgrave, 2010