ATTENTION : Cet article suit une recommandation et non une spécification. C’est donc seulement une étude et rien de spécifié.

L’enjeu des réseaux hybrides terrestres-satellites dans l’écosystème 5G

Contexte technique et défis architecturaux

Les satellites LEO évoluent à des vitesses orbitales de 27 000 km/h,. Dans l’architecture regénératives, elles embarquent des stations de base mobiles (gNodeB ou gNB en 5G ou eNB en 4G) qui doivent maintenir une connectivité constante avec le cœur de réseau 5G (5GC) ou 4G (EPC) situé au sol.

La problématique centrale réside dans la nature dynamique de ces liaisons : lorsqu’un satellite sort de la zone de couverture d’une station terrienne (le feeder link, c’est à dire le lien entre le satellite et la station satellitaire terreste), la connexion sur l’interface N2 (protocole NGAP – Next Generation Application Protocol) entre le gNB satellite et l’AMF (Access and Mobility Management Function) est brutalement interrompue (ou sur l’interface S1, protocole S1AP entre l’eNB et le MME).

Impact sur les performances réseau

Cette déconnexion non contrôlée génère des dysfonctionnements opérationnels significatifs. Lorsqu’un terminal utilisateur se trouve en état de veille (RRC_IDLE) et qu’un appel entrant doit être acheminé, l’AMF consulte sa base de données de localisation et initie une procédure de radiodiffusion (paging) vers toutes les stations de base de la zone de routage, incluant le gNB/eNB satellite désormais inaccessible.

Cette situation engendre des délais d’attente (timeout) pouvant atteindre plusieurs secondes, dégradant significativement la qualité d’expérience (QoE) et l’efficacité spectrale du réseau. L’impact est d’autant plus critique que ces délais se multiplient proportionnellement au nombre de satellites déconnectés de manière non contrôlée.

Ce délai d’attente est le temps d’attendre une réponse du satellite qui n’arrivera pas.

La solution standardisée : Déconnexion Gracieuse de l’Interface N2

Principe de fonctionnement

La spécification 3GPP a défini une procédure élégante pour résoudre cette problématique : la « N2/S1 Interface Graceful Disconnection ». Cette méthode exploite la capacité prédictive des satellites à anticiper leur perte de connectivité grâce à leurs données éphémérides précises.

Séquence protocolaire détaillée

La procédure s’articule autour de quatre étapes critiques :

Phase 1 – Préparation et transferts d’urgence Le gNB satellite identifie sa prochaine déconnexion imminente et exécute les procédures de handover nécessaires pour transférer tous les utilisateurs actifs vers des stations de base alternatives, garantissant la continuité de service.

Phase 2 – Signalisation de déconnexion Le gNB émet un message N2 DISCONNECT REQUEST vers l’AMF, poue la demande de déconnexion contrôlée.

Phase 3 – Acquittement réseau L’AMF répond par un message N2 DISCONNECT RESPONSE, confirmant l’acceptation de déconnexion.

Phase 4 – Mise à jour de la topologie réseau L’AMF procède immédiatement à la mise à jour de ses tables de routage internes, supprimant le gNB satellite de la liste des points d’accès actifs pour la zone géographique concernée.

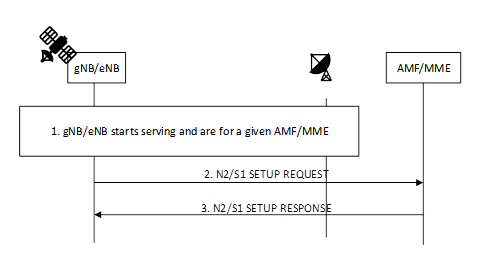

Figure 1 : Procédure de déconnexion N2/S1

Figure 1 : Procédure de déconnexion N2/S1

Bénéfices opérationnels et techniques

L’implémentation de cette procédure apporte des améliorations mesurables :

- Réduction des délais de paging : Élimination des timeouts liés aux tentatives de contact avec des gNB inaccessibles.

- Optimisation des ressources réseau : Concentration des requêtes de radiodiffusion uniquement sur les stations actives

- Amélioration de la réactivité : Détection quasi-instantanée de l’absence d’un terminal dans une zone donnée

- Scalabilité : Adaptation efficace aux architectures à grande échelle avec de multiples satellites

Lorsque l’AMF envoie les requêtes de paging aux gNB, ceux-ci émettent la paging sur le lien radio et répond très rapidement à l’AMF si aucun UE ne répond au paging.

Mais, si l’AMF pense que le gNB est toujours connecté, il va attendre longtemps la réponse du gNB. C’est cette attente qui génère un délai important.