Introduction

Pour se connecter à un service (Internet, IMS, VPN entreprise), l’UE établit une session PDU. Avec l’avènement du Multi-Access Edge Computing (MEC), il devient crucial de pouvoir connecter l’utilisateur non seulement au bon réseau, mais aussi à l’instance locale de ce réseau la plus proche. Cela repose sur deux identifiants clés : le DNN et le DNAI.

DNN (Data Network Name)

Le DNN est l’identifiant qui spécifie le réseau de données auquel un équipement utilisateur (UE) souhaite se connecter. En 5G, les réseaux de données sont spécifiquement identifiés en utilisant un DNN, qui prend typiquement la forme d’un APN (Access Point Name). Cela peut être Internet, l’IMS, un VPN auquel l’UE souhaite se connecter (ex: « internet.mon-operator.com » ou « vpn-entreprise.com »).

-

Rôle : Utilisé conjointement avec le S-NSSAI (identifiant de tranche de réseau network slice), il permet à l’AMF de sélectionner le SMF approprié et au SMF de sélectionner les UPF qui donneront accès à ce réseau.

Caractéristiques du DNN :

- Une session PDU (Protocol Data Unit) est associée à un S-NSSAI et un DNN (Data Network Name)

- Il remplace le concept d’APN utilisé en 4G

- Il est utilisé conjointement avec le S-NSSAI pour sélectionner les fonctions réseau appropriées

- Le SMF utilise le DNN et le S-NSSAI pour la sélection des UPF

DNAI (Data Network Access Identifier)

Le DNAI est un identifiant défini par l’opérateur qui spécifie un point d’accès local à un réseau de données, typiquement pour supporter des applications MEC.

-

Rôle : Il ne remplace pas le DNN mais vient s’y superposer pour aiguiller le trafic vers une instance locale optimale. Alors que le DNN répond « vers quel réseau ?« , le DNAI répond « par quel point d’accès local ?« .

-

Format : Une chaîne de type URI ou FQDN (ex: « mec.edge8.city3.region1.5g.example.com »).

Caractéristiques du DNAI :

- Le DNAI sert d’étiquette unique pour l’accès du plan utilisateur et identifie les réseaux de données spécifiques où résident les applications

- Il permet au réseau 5G de diriger le trafic vers le serveur local (initialement MEC) approprié, basé sur le réseau d’accès aux données auquel l’UE se connecte

- Le DNAI est crucial pour la sélection du SMF (Session Management Function) basée sur l’identifiant d’accès au réseau de données. Le DNAI est simplement un identifiant. Il ne représente pas le DN lui-même, mais un point d’accès à un DN.

- Il est typiquement représenté sous forme de chaîne, similaire à un URI ou un FQDN

Différences principales :

- Niveau d’abstraction :

- DNN : Identifie le réseau de données de destination

- DNAI : Identifie le point d’accès spécifique à ce réseau

- Usage :

- DNN : Utilisé pour l’établissement de session et la sélection de services

- DNAI : Utilisé pour l’optimisation du routage et le support MEC

- Granularité :

- DNN : Plus global, identifie le service ou le réseau

- DNAI : Plus spécifique, identifie le point d’accès local optimal

Pour résumer :

- DNAI = Identifiant d’un point d’accès réseau de données où sont les applications.

- UPF = Fonction réseau qui route le trafic vers ce point d’accès

- MEC = Applications déployées à ce point d’accès

Clarification importante : Le DNAI ne remplace pas le DNN, mais vient s’y superposer pour aiguiller le trafic vers un accès local optimisé dans un contexte MEC.

Procédure d’établissement de session

-

Initiation : L’UE envoie une demande d’établissement de session PDU (message NAS) à l’AMF, incluant le DNN et le S-NSSAI.

-

Sélection du SMF : L’AMF sélectionne un SMF responsable de la gestion de la session (ancrage, adresse IP).

-

Influence de l’Application (MEC) : Pour du trafic Edge, le serveur MEC (vu comme un AF) communique ses exigences (latence, DNAI cible) au PCF via le NEF. Le PCF génère alors des règles PCC (Policy and Charging Control) et les envoie au SMF.

-

Sélection de l’UPF et routage : Le SMF utilise le DNN et, si applicable, le DNAI fourni par le PCF pour sélectionner l’UPF optimal qui pourra router le trafic utilisateur vers le point d’accès réseau local (DNAI) désiré.

La configuration/provision des DNAI

L’opérateur configure ses équipements réseau via ses systèmes d’exploitation et de maintenance (O&M – Operation and Maintenance) et son système de support opérationnel (OSS – Operational Support System).

Les DNAI sont publiés via le NRF et connus des SMF, I-SMF, AMF et du PCF

Le MEC (vu comme un AF) s’enregistre auprès du NEF avec ses capacités (latence, bande passante, services disponibles) ou communique directement avec le PCF les informations suivantes :

-

Exigences de QoS / latence (par ex. contraintes de délai E2E).

-

Filtres de trafic (IP, Ethernet, Flow Descriptions) pour identifier les flux applicatifs.

-

DNAI cible (via « AF Influence on Traffic Routing ») : l’AF peut demander un routage vers un point d’accès réseau spécifique où réside l’application (MEC).

-

Priorité de service ou contraintes de bande passante.

Une fois que le PCF reçoit les informations du MEC/AF (via éventuellement le NEF), il gère la :

- Création des règles PCC : Le PCF génère des règles PCC basées sur les demandes AF : informations de filtre IP ou informations de filtre de paquets Ethernet pour identifier le flux de données de service pour le contrôle de politique et/ou la tarification différenciée ; exigences de bande passante média/application pour le contrôle QoS

- Transmission au SMF/I-SMF : Npcf et Nsmf permettent au PCF d’avoir un contrôle dynamique sur le comportement de politique et de tarification au niveau du SMF

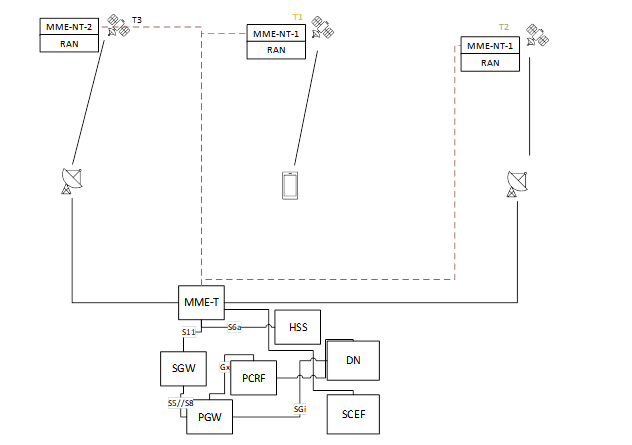

L’I-SMF est un SMF intermédiaire inséré entre l’AMF et le SMF principal quand :

- L’UE est en dehors de la zone de service SMF, ou le SMF actuel ne peut pas servir le DNAI cible pour le routage du trafic pour l’accès local au DN

- Le SMF principal ne peut pas contrôler directement certains UPF locaux

L’AMF (Access and Mobility Management Function) peut fournir au SMF des informations de localisation qui permettent de déterminer le DNAI approprié :

- Informations de la cellule radio (Cell ID)

- Zone de routage (Routing Area)

- Zone de localisation (Tracking Area)

Exemple pratique

- Insertion I-SMF : L’UE se déplace vers une zone où le SMF principal ne peut pas servir localement

- Annonce capacités : L’I-SMF dit au SMF : « Je peux servir les DNAI A, B, C dans cette zone »

- Sélection intelligente : Le SMF répond : « Pour cette session PDU, utilise le DNAI B car l’application MEC de l’UE s’y trouve »

- Implémentation locale : L’I-SMF configure les UPF locaux pour router le trafic vers le DNAI B

Mécanismes officiels selon 3GPP

1. Via l’I-SMF (Intermediate SMF)

L’I-SMF fournit la liste des DNAI qu’il supporte au SMF : « Voici tous les points d’accès locaux que je peux gérer dans ma zone : DNAI-A, DNAI-B, DNAI-C« .

Le SMF fait ensuite son choix : le SMF fournit le ou les DNAI d’intérêt pour cette session PDU à l’I-SMF basé sur les informations de liste DNAI reçues de l’I-SMF. « Pour cette session spécifique, parmi ta liste, utilise le DNAI-B car c’est là que se trouve l’application MEC dont l’UE a besoin«

Cet échange se fait lors de l’établissement de session ou de la mobilité.

2. Via les règles PCC (Policy and Charging Control)

Selon les règles PCC relatives au mécanisme d’influence du trafic AF concernant les DNAI, le SMF détermine le DNAI cible qui est applicable à la localisation UE actuelle. Le PCF (Policy Control Function) peut fournir des règles PCC contenant des informations DNAI.

3. Via l’AMF pour la sélection I-SMF

L’AMF est responsable de détecter quand ajouter ou supprimer un I-SMF ou V-SMF pour une session PDU. À cette fin, l’AMF obtient du NRF des informations sur la zone de service et les DNAI supportés des SMF.

4. Sélection UPF basée sur DNAI

Les informations concernant les terminaisons de plan utilisateur correspondant aux DNAI sont considérées par le SMF pour la sélection UPF, permettant au SMF de connaître quels UPF peuvent servir quels DNAI.

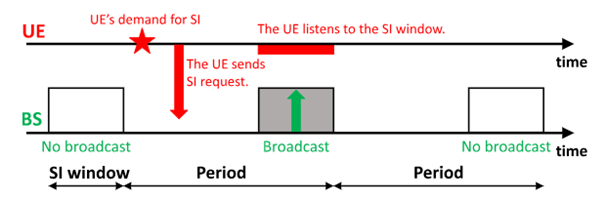

Processus de notification

Si le SMF sélectionné ne peut pas servir le DNAI cible demandé par la règle PCC, le SMF émet un Nsmf_PDUSession_SMContextStatusNotify pour fournir les informations DNAI cible à l’AMF, qui sélectionne alors un I-SMF approprié.

La découverte et gestion des DNAI s’appuie donc sur l’interaction entre SMF, I-SMF, AMF et PCF via les interfaces standardisées N11, N16a et N7, avec une coordination via le NRF pour la découverte des capacités.

Application au satellite

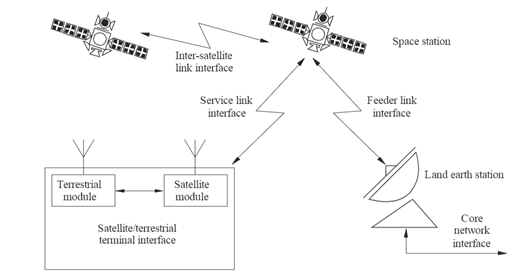

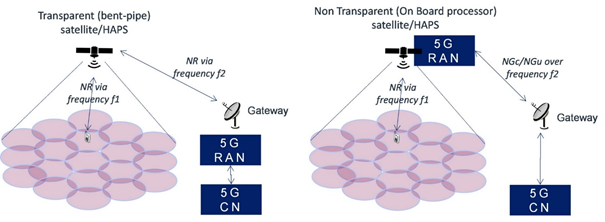

La gestion de la mobilité et du routage dans un contexte satellite (NTN) repose sur un mapping dynamique entre la cellule radio et la zone géographique.

-

Configuration du réseau cœur (O&M) : L’opérateur configure statiquement dans l’AMF (et éventuellement le NRF) une table de correspondance qui associe des plages d’identifiants de cellules (Cell ID) à des DNAI. Ce DNAI représente le point d’accès au réseau de données localisé dans la zone géographique couverte par la cellule satellite.

-

Rôle du gNB-NTN : Le gNB-NTN, alimenté périodiquement par des informations d’éphémérides du satellite utilise ces données pour calculer la position du satellite à tout instant (prédiction continue) et construit un « Cell ID » qui représente la zone géographique couverte par la cellule à un instant

t.- Cell Global Identity (CGI) pour l’identification unique

- Tracking Area pour le regroupement géographique

- Location Area dans certains contextes

Cette cartographie en temps réel permet l’adaptation continue des paramètres radio (timing advance, correction Doppler) et la gestion proactive des handovers inter-faisceaux selon la trajectoire prédictive du satellite.

-

Processus de sélection :

-

Lors de l’établissement de la session, le gNB transmet ce Cell ID à l’AMF.

-

L’AMF consulte sa table de configuration pour dériver le DNAI correspondant à ce Cell ID.

-

L’AMF utilise ensuite ce DNAI comme facteur clé pour sélectionner un SMF dont la zone de service (Service Area) inclut ce DNAI. Ce SMF sera alors responsable de sélectionner l’UPF désigné par le DNAI dans le satellite.

-

Ainsi, le DNAI n’est pas dérivé directement d’un identifiant de satellite, mais indirectement via le Cell ID mappé fourni par le gNB-NTN, permettant au réseau cœur d’adapter le routage en fonction de la localisation géographique cible de l’UE, malgré la nature non stationnaire de l’accès satellite.

- Suivi temps réel :

- L’AMF utilise ces informations pour déterminer le DNAI optimal

- Optimisation dynamique :

- Pour les satellites en mouvement, l’AMF anticipe les changements de couverture

- Sélection du DNAI du satellite le plus proche géographiquement

- Handover inter-satellites :

- Quand un satellite sort de la zone de couverture optimale

- L’AMF initie un handover vers le satellite/DNAI le plus approprié

Les références

Mécanismes DNAI de base :

- 3GPP TS 23.501 V16.9.0 (Release 16) – clause 5.6.7 (DNAI)

- 3GPP TS 23.502 V16.9.0 (Release 16) – clause 4.3.2 (PDU Session Establishment)

AF Influence et règles PCC :

- 3GPP TS 23.503 V16.9.0 (Release 16) – clause 6.1.3.16 (AF influence on traffic routing)

- 3GPP TS 29.513 V16.9.0 (Release 16) – Npcf_PolicyAuthorization API

I-SMF et mécanismes inter-SMF :

- 3GPP TS 23.501 V16.9.0 (Release 16) – clause 5.6.9 (Intermediate SMF)

- 3GPP TS 29.502 V16.9.0 (Release 16) – Nsmf_PDUSession API

NTN et satellites :

- 3GPP TS 23.501 V17.6.0 (Release 17) – clause 5.6.15 (Non-Terrestrial Networks)

- 3GPP TS 38.300 V17.2.0 (Release 17) – clause 10 (NTN architecture)

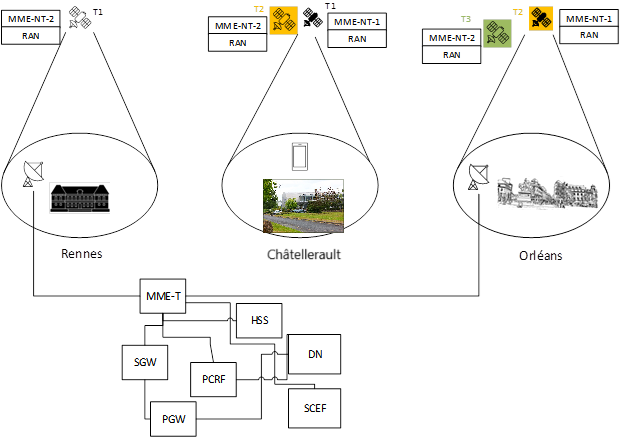

Figure 1 : Découpage du MME (extrait : TR 23.700-29h 06/2024)

Figure 1 : Découpage du MME (extrait : TR 23.700-29h 06/2024) FIgure 2 : Couverture du satellite

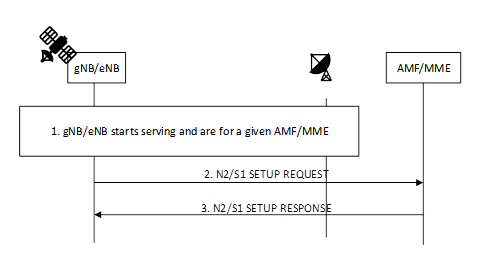

FIgure 2 : Couverture du satellite Figure 1 : Procédure de déconnexion N2/S1

Figure 1 : Procédure de déconnexion N2/S1