L’agrégation de porteuses sur les bandes licenciées et non licenciées

3.1. Principe d’agrégation de porteuses pour le LTE-Advanced

En théorie de l’information, le débit maximum de transmission à travers un canal de communication dépend de la bande de fréquence B utilisée et du rapport signal sur bruit (SNR : Signal Noise Ratio). Le théorème de Shannon-Hartley donne une limite maximale C pour bruit gaussien :

C=B.log2(1+SNR)

(la démonstration mathématique à partir de la théorie du signal se trouve facilement sur Internet)

La bande de fréquence B utilisée par le LTE est au plus égale à 20 MHz. L’agrégation de porteuses (Carrier Aggregation ou CA) permet d’atteindre des débits de transmission beaucoup plus rapides en augmentant la bande de fréquence.

L’agrégation de porteuse est une fonctionnalité qui est apparue avec le LTE-Advanced (LTE-A R.10), pour le mode duplex FDD ou TDD (Frequency Division Duplex, Time Division Duplex).

Avant la R.10, les terminaux de catégorie 1 à 5 étaient mono-porteuse sur une bande comprise entre 1.4 MHz et 20 MHz. Les premiers tests d’agrégation de porteuses ont été réalisés sur des terminaux de catégorie 4 et sur deux bandes de 10 MHz. Les terminaux de catégorie 6 sont disponibles depuis 2014, et permettent d’atteindre des débits de 300 Mbps (en DownLink DL) en supportant deux bandes de 20 MHz. Les terminaux de catégories 9 disponibles à la vente depuis 2015 supportent 3 bandes de 20 MHz, ce qui permet d’atteindre un débit de 450 Mbps. Les terminaux de catégories 4, 6 et 9 possèdent 2 antennes et supportent la modulation 64 QAM sur le lien descendant. Pour ces terminaux, une bande de 20 MHz correspond à un débit de 150 Mbps. En pratique, pour un opérateur qui disposerait un total de 45 MHz sur 3 bandes différentes pourrait proposer un débit maximal descendant de 337.5 Mbps avec ces catégories de terminaux.

On peut ainsi définir une première classification des catégories de terminaux en vente en 2017 en fonction du nombre de canaux de fréquences supportés :

Tableau 2.1. Catégories de terminaux définies dans la R.10 et R.11

Le LTE-Advanced étend l’agrégation de porteuses à 5 canaux, portant à 100 MHz la bande maximum. L’UE de catégorie 8 (également défini dans la R.10) supportera cette fonctionnalité.

Dans les R.10 et R.11, le nombre de porteuses pour le lien montant est inférieur ou égal au nombre de porteuses pour le lien descendant.

Dans la R.12, les UE peuvent réaliser de l’agrégation de porteuses en mode TDD et conjointement en mode FDD. La R.12 propose 80 combinaisons de deux porteuses et quelques combinaisons de trois porteuses.

La R.13 ajoute de nouvelles combinaisons de porteuses pour 2, 3, 4 et 5 porteuses et étend la combinaison avec les bandes WiFi. La R.13 a normalisé 492 combinaisons de porteuses pour l’agrégation de deux bandes, 248 combinaisons sur 3 bandes, 56 combinaisons pour 4 bandes et 2 combinaisons pour 5 bandes.

3.2. Mécanisme d’agrégation de porteuses

Le principe consiste à augmenter la bande utilisée par le mobile pour accroitre son débit, on nomme Component Carrier (CC) chaque bande agrégée. L’UE est connecté avec un seul eNb, l’eNb dispose de plusieurs bandes de fréquences contiguës ou disjointes.

Après avoir décrit les fonctionnalités de l’Agrégation de porteuses, nous allons maintenant étudier son mécanisme.

En mode de veille, l’UE écoute les informations émises par l’eNb (canal balise, paging) sur la bande de fréquence spécifique à la cellule. Si l’UE doit émettre ou recevoir des données, il doit passer en mode connecté (RRC Connected). L’UE pouvant exploiter plusieurs bandes de fréquences, on différencie la PCC (Primary Component Carrier) correspondant à la bande sur laquelle l’UE échange la signalisation NAS et les données avec l’eNb (PCell : Primary Cell) et le(s) SCC (Secondary Component Carrier) les bandes sur lesquelles l’UE échangent les données avec les autres cellules (SCell : Secondary Cell). Les paramètres de la cellule primaire et des cellules secondaires sont configurés au niveau RRC. Ainsi, la PCC est modifiée uniquement par une procédure de Handover et les SCC peuvent être dynamiquement activées et désactivées par des nouvelles requêtes RRC. Dans le cadre du CA, l’UE ne dispose que d’une seule connexion RRC avec l’eNb.

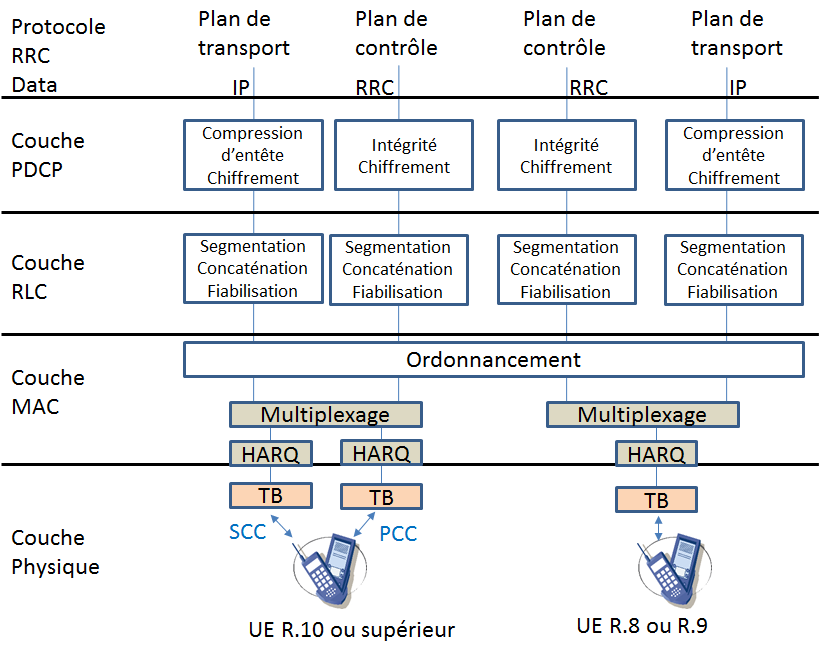

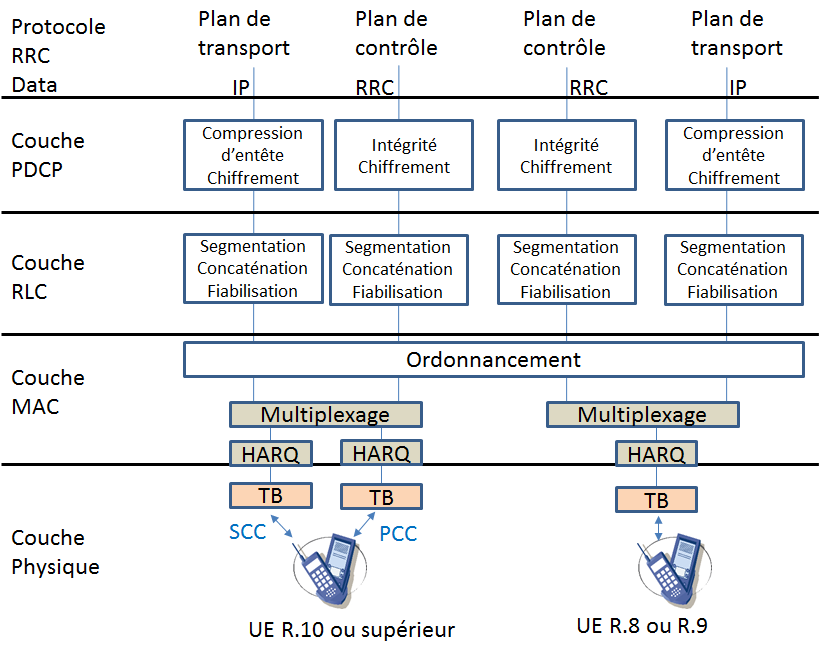

Figure 3.1. Impact de l’agrégation de porteuses sur l’interface radio

Toutes les SCC sont considérées comme des ressources de transmission additionnelles. Les couches Physique et la couche MAC sont les deux couches impactées par la CA (Figure 2.1), avec de nouvelles requêtes RRC :

- La couche Physique réalise la transmission d’un bloc de transport (TB), la retransmission rapide des paquets erronés via le mécanisme HARQ est réalisée sur chaque CC.

- L’allocation de ressources est réalisée sur le canal PDCCH. Dans le cas de l’agrégation de porteuses, soit le PDCCH de chaque cellule assigne les ressources pour sa cellule (self scheduling), soit un seul PDCCH assigne les ressources pour toutes les cellules (PCell et SCell). Ce scénario se nomme Cross Carrier Scheduling.

Figure 3.2. Séquencement avec et sans cross scheduling

La couche MAC multiplexe les données issues de la couche PDCP et RLC sur les différentes porteuses.

La signalisation relative à l’agrégation de porteuses est donc transparente pour le protocole de convergence des paquets de données (PDCP) et pour la couche de contrôle des liaisons radio (RLC).

L’UE doit en retour émettre un acquittement pour chaque HARQ. Dans la R.10, le lien étant asymétrique, l’UE doit pouvoir, sur le canal montant, transmettre les acquittements (ACK/NACK) de chaque HARQ ainsi que des mesures du lien radio (CQI, PMI, RI). Le PUCCH de format 3 permet de compiler les informations.

Concernant le lien montant, l’UE doit émettre ses données avec un temps d’avance (TA Timing Advanced) afin de compenser la durée du trajet de l’onde Radio et assurer ainsi une synchronisation avec la trame en réception de l’eNb. Lorsque l’UE réalise de l’agrégation de porteuse, les antennes de réception (RRH) peuvent être déportées (se référer au chapitre 1), et le temps de trajet n’est donc pas identique sur chacune des porteuses. Si la R.10 ne gère le TA que pour la Pcell, la R.11 permet d’appliquer des TA différents selon la bande de fréquence.