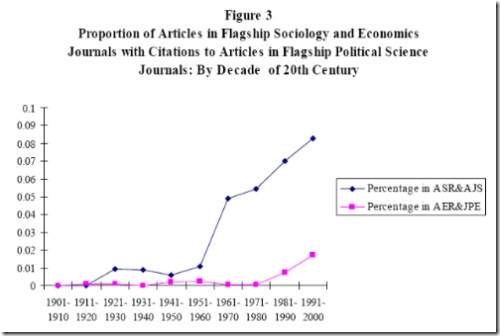

via Book of Saturday, je découvre une petite note de recherche plutôt intéressante de Ezra Zuckerman. L’étude s’intéresse aux citations croisées entre deux revues économiques (American Economic Review

(AER) et Journal of Political Economy (JPE)), deux revues de sociologie (American Journal of Sociology (AJS) et American Sociological Review (ASR)) et deux revues de sciences politiques

(American Political Science Review (APSR) et American Journal of Political Science (AJPS)).

L’étude montre que les citations des travaux d’économistes par des sociologues sont plus nombreuses (depuis le début des années soixante-dix

spécialement), que les citations de sociologues par des économistes : sur 15 985 articles publiés au XXème siècle dans l’AER et le JPE, seuls 99, soit 0,6%, citent des articles de l’AJS ou de

l’ARS ; alors que la proportion inverse est de 6,2% (493 articles sur 10 112).

Les résultats obtenus sont qualitativement identiques lorsqu’on regarde les citations des revues de sciences politiques dans les revues

d’économie, d’une part, et de sociologie, d’autre part :

Comment expliquer cela ? L’auteur propose deux interprétations possibles : i) les économistes ne regardent pas les autres disciplines,

car ils considèrent qu’elles sont de statut inférieur, ce que les autres disciplines acceptent implicitement, puisqu’elles citent les économistes sans être citées par eux, ii) certaines

disciplines sont ouvertes aux échanges intellectuels avec les autres disciplines, de manière croissante, pendant que d’autres, l’économie typiquement, restent fermées sur elles-mêmes. Les deux

interprétations ne sont bien sûr pas exclusives…

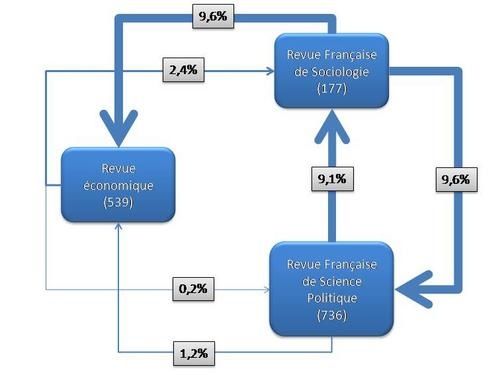

Afin de compléter quelque peu cette étude, je me suis amusé à calculer les citations croisées pour 3 revues françaises : la Revue Economique,

la Revue Française de Sociologie, et la Revue Française de Science Politique, en m’appuyant sur la base Cairn. Résultats sous forme de schéma:

Pour chaque revue, est indiqué entre parenthèses le nombre d’articles recensés dans la base (qui commence en 2001). Chaque pourcentage

correspond à la part dans l’ensemble des articles de la revue de ceux citant une autre revue. Par exemple, le chiffre de 2,4% signifie que 2,4% des articles de la Revue Economique (13 sur 539)

incluent une référence à un article de la Revue Française de Sociologie.

On n’est pas très loin des résultats de l’étude américaine : l’économie cite nettement moins moins la sociologie que la sociologie ne la cite

; elle ignore totalement la science politique (1 article sur 539) ; science politique et sociologie se citent plus fortement. Bon, il conviendrait d’étendre un peu, dans le temps et en nombre de

revues. Mais ces quelques résultats ne me semblent pas totalement inintéressants…

Cette analyse pourrait-elle également permettre d’expliquer, EN PARTIE, pourquoi autant de sociologues et politologues ont signé le manifeste de l’Apses “Enseigner la société” et si peu d’économistes ?http://www.apses.org/petitions/listefac.php

Pour croire à ces résultats, il faudrait montrer que la proportion de travaux intéressants (susceptibles d’être cités par des chercheurs d’autres disciplines) publiés dans les deux meilleures revues soit la même dans toutes les disciplines. Je pense que cette hypothèse est très forte. Par exemple en sociologie, il y a une hiérarchie des revues moins marquée qu’en économie et on trouvera donc des travaux intéressants dans un plus grand nombre de revues. D’autre part, les livres jouent un rôle plus importants en sociologie qu’en économie. Il faudrait au moins contrôler par le facteur d’impact des revues.

ou cela indique simplement qu’il y a plus d’économiste qui publident dans des revues de socio que des sociologues qui publient dans des revues d’éco ? Et comme on cite principalement la littérature que l’on connait, les économistes qui publient dans des revues de socio citent plutot des revues d’économie. Je ne connais que tres peu de sociologue qui publient dans des revues d’économistes, mais je connais un certain nombre d’économistes qui vont chercher des publis dans d’autres domaines

@galy : peut-être que les économistes trouvent que signer une pétition est une perte de temps peu rationnelle. et bravo pour la pub grossière.

Quelle est la part des conseillers en organisation d’entreprise qui citent les économistes ou bien même les sociologues, anthropologues ?

L’économie se qualifie plutot comme un art que comme une scoence. Deux points :

1) wikipedia :

Les prix Nobel sont attribués depuis 1901 dans les domaines suivants :

Physique, décerné par l’Académie royale des sciences de Suède.

Chimie, décerné par l’Académie royale des sciences de Suède.

Physiologie ou Médecine, décerné par l’institut Karolinska.

Littérature, décerné par l’Académie suédoise.

Paix, décerné par un comité nommé par le parlement norvégien (Storting).

En 1968, avec l’accord de la fondation Nobel, la Banque de Suède (Sveriges Riksbank) a institué un prix en Économie, le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, souvent baptisé « prix Nobel d’économie » bien que n’étant pas formellement un prix Nobel, décerné par l’Académie royale des sciences de Suède.

2) essayez de trouver un article d’économiste s’engageant sur la prédiction du taux de chage euro-dollar à 2 ans : en dehors des réponses de Normand (“ca peut monter comme ca peut descendre …”) dans le meilleur des cas vous obtiendrez une fourchette entre 1.3 $/€ et 2$/€, soit une précision formidable de +- 15% (l’historique de la variation est à +-10%…) … ce que n’importe qui dans la rue peut affirmer. Et même les économiste ne sont pas d’accord entre eux.

Peut-etre que la psychologie des économistes serait plus intéressante à étudier ?

lire aussi : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/02/HENDERSON/11930

En même temps, cela va dans le même sens que ce qui est déjà “accepté” -quasi explicitement- de la part de la sociologie. Je me rappelle que lors de nos premiers cours en sociologie de l’art,

la professeur avait remarqué qu’il y avait des étudiants en économie

dans la salle. Alors qu’elle n’avait fait aucune remarque aux autres

étudiants, elle nous avait sorti que “oula, pour moi, ça paraît très

sérieux l’économie”, sur un ton absolument pas ironique, avec respect. Après cela, tout un cours fut destiné à justifier à l’avance

l’existence même de son domaine. Et ce n’est pas un cas isolé : cela se

retrouve dans des bouquins de sociologie par exemple. Les sociologues

sont parfois obligés de justifier leur existence même, dans une société

où l’on remet constamment en doute leur qualité “scientifique” ou même

leur utilité. (Ce que l’on fait au comptoir pour les économistes, mais

pas dans les médias ou du point de vue des hommes politiques.) Bourdieu lui-même, dans l’un de ses Contre-Feux (me souviens plus si

c’est le premier ou le second… ni quel discours également, je vous

ressors cela si besoin), ciblait directement les économistes lorsqu’il

parlait -pour les scientifiques en sciences sociales et humaines- de

sortir des tours d’ivoires constituées par les universités. Il existe une certaine reconnaissance de l’économie qui ne se retrouve

pas dans les autres domaines, une certaine domination au sein du champ

des sciences humaines et sociales. L’économiste, c’est autant le scientifique que le “conseiller du

Prince” potentiel, celui qui aura un boulot lié à son domaine de

spécialisation, et qui pourra influencer ou traiter directement le

sujet qui le branche. Le sociologue, quant à lui… et bien, entre l’expert quasiment

invisible dans les médias, l’étudiant considéré comme un futur chômeur,

ou même le discours jugé soit comme incompréhensible, soit comme

inutile, ça laisse de la marge à des attaques régulières et à un

sentiment de domination subie. Peut-être que ce n’est pas de l’autisme aussi, mais une capacité assez

forte à intégrer puis adapter tout et n’importe quoi dans ses études.

Entre Kahneman/les psychologues, le neuro-marketing, les

physiciens/ingénieurs (Allais, Georgescu-Roegen), mathématiciens,

philosophes/épistémologues, etc. il y a de quoi produire déjà en

interne des théories suffisamment adaptées à certaines problématiques

économiques. Il doit exister des études sociologiques sur la perception des sciences

et scientifiques. Il serait intéressant, si ça existe, de trouver ça. Respectueusement, AJC

LG :Parce qu’une science se définit uniquement par rapport à sa capacité à prévoir avec exactitude des choses ? Ou à conceptualiser le “vrai” sans aucune faille ?Allez dire ça aux physiciens qui s’engueulent actuellement sur toutes leurs tripotées de théories récentes sur l’Univers et le Reste. (Alors que tout le monde sait que la Grande Réponse est 42, ils continuent de chercher tout de même… des artistes, moi, j’vous dis ! :D)Sinon, la Paix est une science ? 🙂

Ceci étant : merci à OBO de sa chronique régulère qui est toujours un bon prétexte à réfléchir sur … notre économie. Un exercice difficile entre la science et l’art.

Ha, et pour le “sérieux” des Prix Nobel, c’est marrant mais l’une des fondations de la science et de la philosophie, les mathématiques, ne sont pas représentées dans les prix…C’est que les mathématiques sont également un art, ou c’est qu’il existerait -ô, ça serait horrible de penser cela- que les Prix Nobel ne forment pas une ligne précise entre ce qui est scientifique, et ce qui ne l’est pas ?…

@LG : Vous n’avez pas honte de resortir cette vieillerie du diplo ? Tenez, quitte à aller chercher des vieilleries, celle-ci l’est un peu moins :http://econoclaste.org.free.fr/dotclear/index.php/?2005/03/31/490-economie-de-l-ignorance-et-inversement

Le résultat serait il différent si on élargissait à d’autres revues des trois matières? Néanmoins c’est un résultat significatif. Comment l’expliquer? Le champ “science économique” est il plus “riche” d’implications pour le capitalisme moderne que les champs sociologie et science politique? Pour parler plus cru la justification idéologique ou scientifique au choix du libéralisme financier correspond à une rente de combien de centaines ou de milliers de milliards de $? Néanmoins le couplage sociologie économie est très productif. Pour élargir les cadres théoriques traditionnels et mieux comprendre la

réalité, voir notamment l’article de R.Boyer sur P.Bourdieu, L’art du

judoka, in Encrevé, Lagrave dir., Travailler avec Bourdieu, Champs,

Flammarion

Les mathématiques tiennent un rôle à part dans les sciences car elles n’ont pas besoin de justification physique pour exister. Il existe ainsi un consensus intellectuel entre mathématiciens.Pour les physiciens, je suis content tous les jours de leur travail, dont les résultats me permettent de me déplacer en transport, de téléphoner, d’utiliser cet ordinateur et Internet, etc. Les théories et modèles disponibles ont à la fois un fort caractère d’explication des phénomènes, ainsi que de prédiction (les résultats de la mécanique quantique sont précis avec 9 ou 10 décimales). La frontière du savoir est identifiée par les physiciens, et ils savent se mettre d’accord entre eux sur ce qu’ils savent et ne savent pas, sur ce qui relève d’une théorie établie ou d’hypothèses, et ils en discutent en tant que telle.Les travaux d’économistes récompensés à Stockholm sont sans aucun doute de haute qualité et tout à fait intéressants. Maintenant quand on essaie d’arriver à un caractère explicatif ou prédictif plus général sur l’économie c’est une autre paire de manches. Par exemple, mais sans rentrer trop dans la politique, on pourait imaginer des explications claires et unanimes de la part des économistes sur l’impact des choix que nous faisons tous les jours (par exemple faut il augmenter ou baisser les impôts ? la TVA ? faire une TVA sociale ? etc …). Quel est l’ajustement optimal des parametres pour obtenir la croissance maximale, le chomage mminimal, etc ? Je suis obligé de constater (à mon grand regret) qu’on en est bien loin, non seulement de disposer de données précises, mais également de consensus.Au delà du pouvoir explicatif du passé (ce qui est un résultat intéressant), il semble bien que les économistes interprètent le monde comme tout le monde, avec un filtre subjectif et personnel. Lorsque ‘il faut des prédictions (la “création”) l’économie se retrouve dans les conditions intellectuelles d’un art. Rien de péjoratif, mais une nuance fondamentale par rapport à la physique.Dans la même veine de couple (science dure, art), on trouve aussi mettre la médecine : avec une compréhension qui s’affine tous les jours, mais dont les limites pour soigner sont connues, compte tenu de l’immense variabilité individuelle. Les médecins sont à la fois fiers de leurs savoirs et modestes devant leur capacité à soigner effectivement.Les économistes : les médecins de l’économie ?

@ Pas besoin : très juste comme remarque! j’ai regardé rapidement sur Cairn pour les papiers de la RSF citant la RE, , je ne connais pas tous les auteurs mais : j’ai trouvé 2 articles du même auteur (Olivier Favereau) qui correspond au cas que vous évoquez + un cas particulier (Philippe Steiner, docteur en éco, HDR en éco, HDR en socio). Il faudrait cependant voir les cas inverses (sociologues avec article dans RE). J’avoue que je n’ai pas trop le temps, si qqun est partant…

@LG : “Les économistes : les médecins de l’économie ?”Excusez-moi, en lisant cette phrase je n’ai pas pu m’empêcher de penser à ce qu’a écrit Beaumarchais dans “Le Mariage de Figaro” :“ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin”Si on compare l’efficacité des économistes d’aujourd’hui à celle des médecins actuels, je crois qu’en termes de remèdes les économistes en sont encore au XVIIIè siècle… “purgare, saignare” comme disait Molière.

Un complément ici sur la vraie nature des économistes.