Du 4 au 22 novembre 2019, à la bibliothèque Michel Foucault, le livre ancien du mois est consacré au Feuilletoniste.

Le Feuilletoniste.- Paris : P. Amic l’ainé, 1844 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, M 275915)

Histoire du roman-feuilleton

Le roman-feuilleton naît en Angleterre au 18e siècle grâce à Daniel Defoe (1660-1731) et son Robinson Crusoé.

En France, il se développe dans les années 1836-1842 avec l’apparition d’une presse populaire bon marché. Jusque-là, les journaux étaient principalement consacrés à la critique littéraire, théâtrale, musicale ou artistique. Ils coûtent encore très cher, l’abonnement annuel pour un grand quotidien parisien est de 80 francs (un employé de bureau gagne alors de 1000 à 2000 francs par an). La diffusion du roman-feuilleton permet d’abaisser le coût de l’abonnement en augmentant la clientèle.

En lançant La Presse en 1836, Émile de Girardin (1802-1881) ramène l’abonnement de 80 à 40 francs. Trois principaux quotidiens parisiens connaissent un grand succès : Le Siècle (32885 abonnés), Le Constitutionnel (24771 abonnés) et La Presse (22170 abonnés). De nombreux journaux, souvent hebdomadaires, consacrés exclusivement à la reproduction, parfois abrégée, des romans-feuilletons voient le jour : L’écho des feuilletons, la Bibliothèque des feuilletons, L’Écho français, etc. Le Feuilletoniste, paru entre 1842 et 1847, fait partie de ces hebdomadaires.

Dans les années 1840, se développe également la vente de romans par livraisons. Diffusées dans les villes et les gros bourgs par les libraires et colporteurs, ces livraisons ne sont achetées que par des fermiers aisés. C’est plutôt le théâtre qui permet au roman-feuilleton de toucher toutes les classes sociales. En effet, les compagnies théâtrales telles que La Gaîté ou La Renaissance font régulièrement des tournées en province et jouent des adaptations des romans-feuilletons.

Honoré de Balzac, dans Monographie de la presse parisienne, parle ainsi avec sarcasme du succès du roman-feuilleton :

Le feuilleton est une création qui n’appartient qu’à Paris, et qui ne peut exister que là. Dans aucun pays, on ne pourrait trouver cette exubérance d’esprit, cette moquerie sur tous les tons, ces trésors de raison dépensés follement, ces existences qui se vouent à l’état de fusée… Maintenant, tout en France a son feuilleton.

Les grands noms du roman-feuilleton

Quatre grands noms s’imposent quand on parle du roman-feuilleton : Honoré de Balzac (1799-1850), Eugène Sue (1804-1857), Frédéric Soulié (1800-1847) et Alexandre Dumas (1802-1870). Eugène Sue connaît d’ailleurs un succès immédiat avec Les mystères de Paris publié dans le Journal des débats de juin 1842 à octobre 1843. D’autres écrivains comme George Sand (1804-1876), Alphonse Daudet (1840-1897) ou Victor Hugo (1802-1885) s’essaient aussi à ce type de publication car le roman-feuilleton offre une excellente publicité pour l’auteur ou le lancement d’un livre. Alexandre Dumas prend la place d’Eugène Sue dans le cœur des lecteurs avec la publication de ses romans Les Trois mousquetaires (1844), puis Le Comte de Monte-Cristo (1846). Le roman historique est alors le genre prédominant car il allie le romantisme, le comique, le tragique ou le grotesque tout en mettant en scène un héros populaire.

Le roman-feuilleton est souvent pointé du doigt pour la pauvreté de son contenu et son écriture peu soignée (abus de superlatifs ou d’expressions grandiloquentes et interminables). En effet, aux côtés de signatures prestigieuses cohabitent des feuilletonistes peu connus qui multiplient les histoires à rebondissements.

L’exemplaire du Fonds ancien

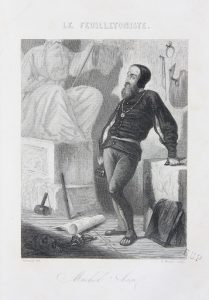

L’ouvrage du Fonds ancien se compose de 6 volumes dans lesquels on retrouve certains auteurs cités précédemment. Alexandre Dumas livre ainsi 3 récits entre 1842 et 1844 : Comment je devins auteur dramatique (p. 501-508, tome 1), Un alchimiste au XIXe siècle (p. 101-117, tome 2), Michel-Ange (p. 52-77, tome 3).

Michel-Ange / Alexandre Dumas, dans Le Feuilletoniste.- Paris : P. Amic l’ainé, 1844 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, M 275915)

En 1843, Eugène Sue écrit l’Engagement par surprise (p. 373-377, tome 3). George Sand rédige La noce de campagne en 1846 (p. 323-336, tome 5). Les fleurs animées de Taxile Delors en 1846 (p. 430-431, tome 5, 1846) sont un avant-goût des histoires et contes qu’il écrit pour accompagner les illustrations du caricaturiste Jean-Jacques Grandville (1803-1847) dans son album au titre éponyme Les fleurs animées (1847). Enfin, Honoré de Balzac publie en 1846 Un épisode sous la terreur (p. 537-566, tome 5).

La présente édition est ornée de nombreuses lithographies qui illustrent fort à propos certains récits, telle cette évasion spectaculaire intitulée « Elle perdit pied et s’éleva le long du mur » pour le texte d’Honoré Bonhomme, Un cœur de père.

Un coeur de père / Honoré Bonhomme, dans Le Feuilletoniste.- Paris : P. Amic l’ainé, 1843 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, M 275915)

En conclusion

Après la parution dans les journaux, c’est bien grâce au développement des réseaux de diffusion comme les librairies (le nombre de librairies en France est multiplié par trois entre 1840 et 1910) que le roman-feuilleton connaît son essor. Tous les grands éditeurs de l’époque (Paulin, Ladvocat, Souverain, Dentu, M. Lévy, etc.) publient ces romans.

En 1853, avec la création des bibliothèques de gare dont Louis Hachette obtient le monopole, le roman-feuilleton continue à trouver son public. L’extension de la presse en 1875 permet l’augmentation des tirages de journaux et les ventes explosent. Des éditeurs comme Tallandier lancent même des collections populaires spécialisées dans le genre.

Avec l’arrivée de nouveaux supports médiatiques tels que le cinéma ou la radio, le roman-feuilleton décline puis disparaît.

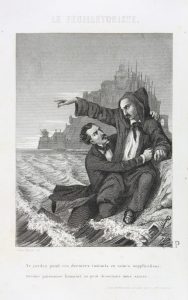

Les réprouvés et les élus / Émile Souvestre, dans Le Feuilletoniste.- Paris : P. Amic l’ainé, 1846 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, M 275915)

Pour aller plus loin :