Oeuvres complettes. Nouvelle édition / Jean-Jacques Rousseau.– Paris : Bélin, Caille, Grégoire, Volland, 1793 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, Jp 419)

L’histoire de l’enfance est un objet de recherche relativement récent. L’ouvrage pionnier, incontournable mais très controversé, est celui de Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, paru en 1960, qui souligne le tournant que représente la période allant de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle. Après ce livre, beaucoup de travaux ont été consacrés à la famille, à l’obstétrique et à l’éducation. En 1996 en Italie et en 1998 en France, Egle Becchi et Dominique Julia font paraître une Histoire de l’enfance en Occident, un ouvrage de référence particulièrement utile.

Jusqu’au 19 mars 2016, dans le Hall de la BU Droit-Lettres de l’Université de Poitiers, l’exposition « Regards sur l’enfance (XVIe-XXe siècle) » analysait les relations entre l’enfant et l’adulte en Europe occidentale pendant l’époque moderne et au début de l’époque contemporaine. Comment les parents, médecins, maîtres, entrepreneurs, hommes politiques, juristes, artistes, clercs, hommes et femmes de lettres percevaient-ils les enfants de leur époque ? L’enfant était-il accueilli ? utilisé ? jalousé ? laissé de côté ? Lui accordait-on une place particulière ou était-il traité comme un petit adulte ?

Depuis peu, cette exposition est en ligne. Que vous ayez visité ou non l’exposition in situ, découvrez cette nouvelle version enrichie !

Dans le prologue, vous pourrez lire trois textes. L’un, historiographique, est consacré à l’ouvrage de Philippe Ariès et à ses limites. Les deux autres rappellent comment l’enfant était perçu dans l’Antiquité et au Moyen Âge.

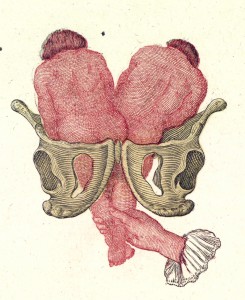

Abrégé de l’art des accouchements / Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray.- Paris : Debure, 1777 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, Méd. 2409)

Dans l’accueil de l’enfant, première partie, les quatre textes de la sous-partie « Un accueil difficile » reviennent sur quatre moyens employés pour ne pas avoir d’enfant ou pour ne pas le garder, la contraception, l’avortement, l’abandon/l’exposition et l’infanticide. Dans « Prendre soin », il est question des progrès de l’obstétrique au XVIIIe siècle, des changements opérés dans le soin de l’enfant à la fin du XVIIIe siècle et de leurs conséquences pour la relation mère-enfant. Puis vous verrez comment, jusqu’au XVIIIe siècle, les « Souvenirs d’enfance » étaient utilisés dans les récits autobiographiques pour justifier ou déplorer la position sociale de l’auteur, avant qu’ils ne devinssent des matériaux de fiction.

La deuxième partie, L’enfant victime, traite des souffrances des enfants. « Le travail des enfants » aborde les conditions de travail au XVIIIe et au XIXe siècle dans les familles, chez les artisans et dans les usines. Dans « Abus et maltraitance », il est question de l’inceste et de la mise en nourrice, qui, jusqu’au XVIIIe siècle, produisit une véritable hécatombe. Enfin, quelques exemples d’enfants maltraités sont pris « Dans la littérature » du XIXe siècle : Cosette et Gavroche dans Les Misérables, Janlain dans Germinal ou encore Poil de Carotte et Rémi sans famille.

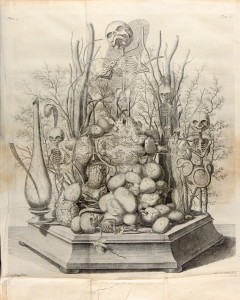

Thesaurus anatomicus tertius / Frederik Ruysch.- Amsterdam : Hendrik Janssonius Van Waesberge, 1724 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, 70926-02-04)

La troisième partie, De l’enfant à l’adulte, s’arrête sur l’éducation et les pratiques pédagogiques du XVIIe siècle au XXe siècle. Dans « La place grandissante de l’enfant et de l’élève », vous comprendrez que le XVIIe siècle voyait encore dans l’enfant un être imparfait, à modeler. Le regard sur l’enfant changea au XVIIIe siècle, suite à la publication de travaux de philosophes comme de médecins. Enfin, au XIXe siècle, l’enfant devint un enjeu social et les nouveaux courants politiques, tels que le socialisme, s’y intéressèrent tout particulièrement. Vous découvrirez aussi l’émergence des jeux pédagogiques au XVIIIe siècle (puzzle, jeux de l’oie, etc.). La seconde sous-partie aborde « quelques situations particulières » : l’éducation du prince, le scoutisme, l’éducation des filles et celle des enfants sourds.

Enfin, l’épilogue montre comment la figure de l’enfant peut être utilisée, dans la littérature morale comme dans les arts, pour les représentations de la Charité comme dans les Vanités et les figurations de l’inconstance.