Du 2 au 31 mai 2018, dans le hall de la BU Lettres, le Livre ancien du mois est consacré à La Divine Comédie de Dante, illustrée par Gustave Doré. Elle est habituellement conservée au Fonds ancien.

Dante Alighieri (1265-1321) et la Comédie

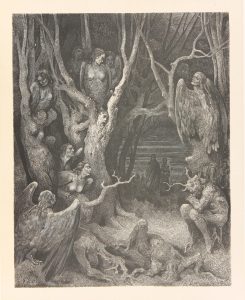

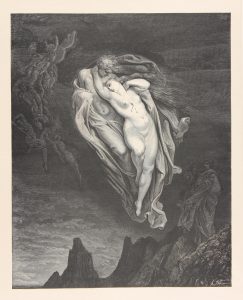

Perdu dans une forêt obscure (celle de l’erreur, du péché ?) le Jeudi Saint de l’an 1300, Dante doit traverser, vivant, l’Enfer et le Purgatoire, guidé par le poète Virgile. Il accède finalement au Paradis, sous la conduite de Béatrice, la femme aimée, qui siège parmi les bienheureux, près de Dieu. Telle est sommairement la trame de La Divine Comédie, l’ouvrage le plus célèbre de Dante Alighieri et sans doute de la littérature italienne. Le florentin appelait son œuvre, aux styles mêlés, en langue vernaculaire et au dénouement heureux, Comedia (ou Commedia). Boccace, le plus illustre de ses biographes, la qualifia de « divina », épithète intégrée au titre dans la seconde moitié du XVIe siècle.

L’Alighieri composa probablement son « poème sacré », rédigé à la première personne, après 1302, date à laquelle sa ville natale le bannit, puis le condamna à mort, pour son action politique. Florence était agitée par des luttes fratricides, l’Italie morcelée entre cités-états et royaumes rivaux, tiraillée entre le Saint-Empire romain et la papauté. Ce contexte, l’existence de l’écrivain, son immense érudition alimentèrent La Divine Comédie, où de nombreux personnages, bibliques, mythologiques ou historiques, parfois décédés très récemment, s’expriment, rarement avec détachement. La cupidité y est fustigée, surtout celle de l’Église de l’époque, jugée corrompue. Le but du livre était, selon l’Épître à Cangrande, que Dante aurait adressée au seigneur de Vérone pour lui dédier Le Paradis, d’« arracher ceux qui vivent dans cette vie à l’état de misère et de les conduire à l’état de bonheur », à la félicité terrestre comme céleste. L’avènement d’un libérateur était prophétisé et le personnage principal investi de la mission de rapporter ce qu’il avait vu, entendu.

L’Enfer, Le Purgatoire, achevés du vivant du poète, circulaient sous forme de manuscrits. Dante serait apparu à un de ses fils, post mortem, pour lui indiquer la cachette des treize derniers chants du Paradis ! Le tout forme un ensemble de cent chants (trente-trois par royaume visité, plus un pour L’Enfer) en vers de onze pieds.

Postérité et influence jusque vers les années 1860

Après la mort de Dante, les lectures publiques, les commentaires du « poème sacré » se multiplièrent à travers l’Italie, tradition destinée à perdurer, point de départ d’une abondante production, aux interprétations diverses et parfois contradictoires. En 1472, la première édition imprimée sortait à Foligno. Botticelli illustra, sur commande, un manuscrit de la Comédie et Michel-Ange, fervent admirateur de Dante, voulut lui construire un tombeau à Florence. Il en fut empêché par la disparition des os à Ravenne. De grandes célébrations eurent lieu en 1865, lors du six centième anniversaire de la naissance de l’écrivain, autour des ossements retrouvés et placés dans un cercueil en cristal. Dante incarnait le Père de la nation italienne, dans un pays alors presque totalement unifié. Le toscan, et plus particulièrement le florentin, fut choisi comme langue nationale parmi les nombreux dialectes du territoire car c’était celui de l’écrivain et de ses deux compatriotes, Pétrarque (1304-1374) et Boccace (1313-1375), surnommés les « Trois Couronnes ».

En France, les deux derniers éclipsèrent longtemps leur prédécesseur. Si Christine de Pisan (1364-1430) et Marguerite de Navarre (1492-1549), sœur de François Ier, appréciaient La Divine Comédie, il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle, et surtout le XIXe siècle, pour que l’œuvre – principalement L’Enfer et son côté sombre et tourmenté – suscitât un plus large intérêt. Le titre La Comédie humaine est une allusion évidente à celle-ci et, avec Les proscrits, Balzac mit en scène l’exilé florentin, qui serait peut-être venu à Paris étudier la philosophie.

Dans notre pays aussi, le poème de Dante inspira les artistes, notamment Ingres, Delacroix, Ary Scheffer ou Gustave Doré.