L’île d’Utopie

Idée d’une république heureuse : ou l’Utopie / Thomas More.- Amsterdam : François L’Honoré, 1730

Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FD 1542

Qu’est-ce que l’utopie ? Le terme a été forgé par Thomas More en 1516. Étymologiquement, il vient du grec τόπος (lieu) et du préfixe οὐ (sans) et signifie « sans lieu » ou « nulle part ». Mais ce mot a été également orthographié autrement par Thomas More lui-même, « eutopia » : la signification du préfixe est alors « eu », bon, et ce terme peut être traduit par « bon lieu » ou « lieu du bonheur ». C’est grâce à cette ambiguïté, que Thomas More a lui-même entretenue, que l’utopie est associée à une perspective heureuse et positive ; elle est le lieu où tout va mieux. Mais c’est aussi à cause de ce double sens que des œuvres ou des projets très différents, voire opposés, ont été appelés utopies.

C’est en effet la diversité des projets qui frappe celui qui se risque au voyage au cœur des utopies : chacune étant un système totalisant, elle s’oppose par nature aux autres. Pourtant il est possible de distinguer des points communs entre elles. Toute utopie est marquée par sa non-congruence, c’est-à-dire son inadéquation au réel. Utilisant les procédés rhétoriques de la fiction, en particulier l’ironie, ces textes séduisent le lecteur pour l’amener à croire que leur projet est plausible et font naître ainsi une faille dans le réel. Ils amènent à envisager que l’ordre des sociétés peut être autre. Cette prise de distance face à la réalité est proche de la folie ; pourtant c’est une manière à la fois d’envisager une alternative au pouvoir en place et d’explorer des possibles. Car l’utopie questionne la légitimité de l’autorité et met les sociétés en mouvement par la puissance de son imaginaire, qui supprime tout obstacle d’ordre politique, social ou même anthropologique. Plus profondément, les œuvres utopiques interrogent sur la nature des rapports humains puisqu’elles mettent en jeu la capacité de la société, mais aussi de l’individu, à rester ouvert à l’inattendu et à l’altérité ; c’est pourquoi nombre d’entre elles comportent une dimension éthique.

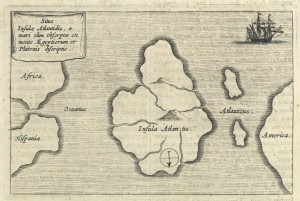

L’Atlantide

Mundus subterraneus in XII libros digestus / Athanasius Kircher.- Amsterdam : Johannes Janssonius van Waesberge et Elizaeus Weyerstraten, 1665

Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, Folio 598

Jusqu’au 15 mars, dans le cadre de « À chacun ses utopies« , la Bibliothèque universitaire, en partenariat avec des enseignants-chercheurs et des étudiants des UFR de Lettres et langues et de Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers, ainsi qu’avec des lycéens de Montmorillon et leurs enseignants, propose une exposition sur l’histoire de l’utopie.

L’utopie a reçu un héritage multiple, antique, biblique et médiéval. Elle peut tout à la fois désigner un genre littéraire, qui décrit des sociétés imaginaires ou rêvées, ou une expérimentation sociale. Elle peut être fuite ou reconstruction de la réalité. L’exposition montre comment les utopies ont questionné, voire modifié, l’organisation et la vie sociales jusqu’au XXe siècle ; elle cherche également à analyser de quelle manière les divers textes utopiques se sont nourris, souvent pour les critiquer, des codes sociaux et des modes de vie en vigueur au moment de leur rédaction.