Pour le savoir, on peut s’appuyer sur l’Insee Première n°1186 de

mai 2008.

Concentrons-nous d’un côté sur les 25% de ménages les plus pauvres (1er quartile), de l’autre sur les 25% de ménages les plus riches (4ème

quartile).

Si on regarde d’abord qui donne, on s’aperçoit que les riches sont plus nombreux à donner que les pauvres : plus de 18% des riches

donnent, contre moins de 2% des pauvres.

On se focalise ensuite sur ceux qui donnent, riches et pauvres, et on regarde combien ils donnent :

Première idée : si on regarde la médiane des dons de ces deux catégories, on s’aperçoit que les riches donnent plus : 107€ contre 50€.

Deuxième idée : oui, mais il y a des réductions d’impôt sur ces dons (75%), dont peuvent bénéficier les ménages imposables. Il faut donc

regarder plutôt les dons nets, c’est-à-dire les dons effectués, desquels on soustrait les réductions d’impôts (en sachant que tout le monde ne paie pas d’impôt et ne bénéficie donc pas de ces

réductions). Nouveau résultat : la médiane des pauvres passe de 50€ à environ 35€, celle des riches de 107€ à … 27€…

troisième idée : c’est bien joli de regarder ce que donnent les gens, en brut ou en net, mais il est clair que ce que l’on donne dépend

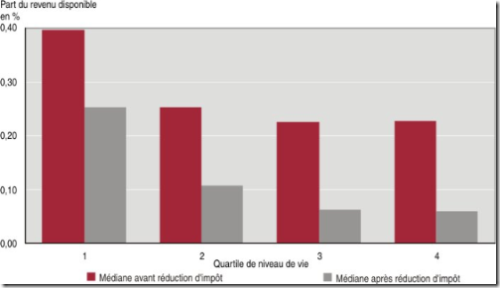

de ce que l’on a. On peut donc vouloir rapporter les dons effectués aux revenus disponibles des ménages. Et on peut calculer cette part pour les dons bruts et les dons nets. On obtient alors cela

:

Sur la base de ces indicateurs, que l’on raisonne en brut ou en net, les pauvres sont plus généreux que les riches : la moitié des pauvres

consacrent plus de 0,23% de leurs revenus aux dons, alors que pour les riches, le chiffre est de 0,06%.

Conclusion générale : plus de riches donnent, mais ils donnent moins.

La conclusion générale c’est un sophisme ?En tout cas je trouve que celà démontre surtout que l’on fait dire ce que l’on veut aux chiffres..

Accepter sa pauvreté, en soi, c’esr déjà donner beaucoup de soi-même quand on y pense.

La générosité des riches, vaste sujet ! La différence avec les pauvres, c’est qu’ils ont l’impression de mériter ce qu’ils possèdent… alors pourquoi donner à des fainénants ?

à la limite, moins les riches donnent, moins ça coûte à la collectivité puisque leur générosité se fait avec la bourse publique.Il me semble donc urgent d’inciter les riches à être le moins généreux possibles : disons-le haut et fort : gardez-le, votre fric : votre générosité nous coûte trop cher !

@Loup: pour que les riches nous coûtent moins cher, rien de tel qu’une bonne réforme des impôts. Revenir sur les cadeaux faits par Chirac (réductions d’impôts sur les revenus, qui ont grandement contribué à creuser nos déficits, donc à emprunter auprès de banques privées pratiquant des taux exorbitants) et liquider les niches fiscales afin d’être égaux devant l’impôt.La montagne d’agigation gouvernementale autour de ces niches fiscales a accouché d’une souris: le plafonnement de 5 niches sur 200 ne devrait pas permettre d’économiser plus de 160ME, alors que la seule niche fiscale de l’immobilier neuf en outre-mer coûte chaque année plus de 500ME à l’état (chiffres de ce matin sur France Inter).

Il faut quand même distinguer les niches fiscales et les “dons” défiscalisants. Dans un cas j’investi, je m’enrichi et je réduis mes impôts. Dans le cas des “dons” et bien je décide en partie de l’utilisation qui est faite de l’argent de mon impôt mais je n’investi pas pour mon propre intéret. Je trouve le principe des dons très séduisant : voir

là

@Vianney: oui, je suis assez d’accord, c’est pourquoi je préférerais m’attaquer aux niches fiscales plutôt qu’à la déduction d’impôts pour dons aux oeuvres, comme je l’ai répondu à Loup.(oui,je l’admets je suis un trésorier d’association loi 1901 qui prêche quelque peu pour sa chapelle :-p)

@ Vianney : ce n’est pas un sophisme : le nombre de riches qui donnent est plus important que le nombre de pauvres qui donnent. Mais les riches qui donnent donnent moins que les pauvres qui donnent.

Dans mon premier commentaire je posais la question du sophisme, pour éviter d’être affirmatif. Après relecture je vais tenter d’enfoncer le clou, considérant qu’il y a trop d’omissions dans la formulation de tes conclusions pour qu’elles soient valident. Ainsi, concernant le nombre de pauvres qui donnent et le nombre de riches qui donnent, conclure sur : « la moitié des pauvres consacrent plus de 0,23% de leurs revenus aux dons » c’est oublier de préciser que l’on parle là de la moitié de….2% des pauvres qui font des dons.Concernant la “deuxième idée” et les réductions fiscales, là c’est flagrant. Pour expliquer ce qu’est un sophisme on utilise souvent le paradoxe de l’emmental :Plus il y a d’emmental, plus il y a de trous.Plus il y a de trous, moins il y a d’emmental.Donc plus il y a d’emmental, moins il y a d’emmental.J’ai le net sentiment que nous sommes en plein sophisme, puisque en gros, si je suis riche donc imposable :Plus je fais des dons plus je déduit.Plus je déduis moins je donne.Donc plus je fais des dons moins je donne.(Sans compter que la déduction est généralement de 66% et pas 75 % (réservé aux dons versés à un organisme d’aide aux personnes en difficulté) ce qui fait que l’on passe de 107 à 35€ et pas 27).Concernant la “troisième idée”, la hauteur des dons au regard des revenus, ta démonstration est logique, mais là encore il y a des ommissions dans la conclusion qui la rende falacieuse. Car dire : “les riches qui donnent donnent moins que les pauvrent qui donne” en soit c’est faux. Ce qui est vrai c’est que proportionnellement à leur revenus les riches qui donnent donnent moins que les pauvres qui donnent.Bref je ne veux pas polémiquer (et évidement pas remettre en cause la capacité des plus démunis à faire preuve de générosité) mais te faire savoir que j’en reste à mon premier sentiment et que de mon point de vue ce billet démontre surtout que l’on fait dire ce que l’on veut aux chiffres…

@Vianney : je ne suis pas convaincu par votre argumentaire… S’agissant de la moitié des 2% de pauvres, on ne l’oublie pas, sauf le lecteur négligent, en tous cas l’auteur ne l’est pas… S4agissant de la deuxième idée, s’il y a sophisme, c’est surtout de votre part puisque OBO ne cherche pas à noyer le poisson mais éventuellement à démontrer quelque chose sous couvert d’un peu d’humur. C’est plus une affaire de rhétorique que de sophisme…Pour la troisième idée, il est primordial de raisonner, notamment dans ce cas, en valeurs relatives car dans de nombreux cas on utilise des données absolues, absolument pas pondérées et contextualisées, notamment pour faire passer des politiques dites “plus justes” !Alors, quoique intéressant, ce billet ne revêt pas une importance fondamentale pour notre avenir commun, mais c’est une bonne note méthodologique pour rappeler aux lecteurs qu’il faut re-la-ti-vi-ser !

@ fontaine : je sais bien que l’auteur n’est pas négligent, c’est pourquoi j’apprécie de le lire ou de le croiser.Concernant le billet ci dessus, je ne remets pas en cause la démonstration (que je qualifie de logique), je me limite simplement à considérer qu’il y a « trop d’omissions dans la formulation des conclusions ».Car OUI il faut relativiser. Or je trouve qu’en concluant sur : « Mais les riches qui donnent donnent moins que les pauvres qui donnent. » On ne relativise pas et on énonce une contre vérité.

C’est quand même un peu curieux cette façon de définir les riches et les pauvres d’après leurs revenus, sans tenir compte du patrimoine. Un riche pour moi reste encore quelqu’un qui peut vivre confortablement de ses revenus sans travailler, et je ne suis pas sûr que tous les “riches” mentionnés soient dans ce cas. A nouveau pas de distinction non plus dans ce discours sur l’argent gagné à la sueur du front ou par des rentes.2° étonnement, : ce qui compte en final est la contribution que chaque individu apporte à la société. Les “riches” par les impôts et prélèvements obligatoires contribuent donc beaucoup plus à la société que les “pauvres”. Rappelons aussi, que grâce à la convexité des fonctions d’impositions et cotisations sociales, un riche qui gagne X contribue à la société beaucoup plus que deux “moyens riches” qui ne gagnent que X/2, ou que 5 “pauvres” qui ne gagnent que X/5.Heureusement qu’en France on a trouvé les impots et prélèvements obligatoires pour faire contribuer les riches avec le sourire …

@ LG : moi je trouve ca quand même un peu curieux cette facon de définir “la contribution à la société” comme équivalente au paiement d’impôts…Par ailleurs, et pour vous répondre sur le fond, le billet d’OBO ne s’intéressait pas à ladite contribution, mais à la “générosité”, qui suppose (i) non seulement l’acquiescement, mais encore la spontanéité, ce qui par définition n’est pas l’apanage des prélèvements obligatoires et (ii) une certaine relativité (pensez à la parabole de la pauvre veuve qui vient mettre deux piécettes de cuivre dans le tronc paroissial), tandis que vous raisonnez en termes absolus.

Pour ma part j’en conclue que la perception d’une somme ‘raisonable’ (c’est a dire que l’on peut ‘donner’ sans que cela nous affecte) ne change que peut avec les revenus, donc riche et pauvre donne a peu pres autant (en valeur absolu) mais evidemment en relatif pas du tout.(Et j’abonde avec Vianney, la conclusion est un peu falacieuse et devrait au moins dire ‘relativement’ quelque part, mais bon, rappelons nous Mark Twain: The’re 3 kinds of lies: lies, damned lies… and statistics 🙂

Je connais une veuve qui a un très confortable patrimoie, un très faible revenu (pension de réversion), et qui donne beaucoup. J’ai l’impression qu’elle serait classée chez les pauvres qui donnent non? Pourtant culturellement, elle donne à la manière des riches catholiques.

les riches donnent moins… mais plus aussi! car ils donnet plus aux pauvres que les pauvres ne donnent aux riches… qui en ont certes moins besoin… quoique, par les temps qui courrent! Par chance, je ne suis ni riche ni pauvre, donc je ne figure pas dans cette analyse… alors je m’en vais vite!!

Voilà qui donnerait matière à un bon TD de SES ! Je vais essayer de prendre un peu de temps là dessus, mais si d’autres profs sont plus rapides que moi, merci de le faire savoir.

ça n’a rien à voir mais voilà un grand moment de protectioniste:http://www.france-info.com/spip.php?article133266&theme=81&sous_theme=264

“L’avarice commence avec l’aisance”(Balzac, ou Proust je sais plus)

” Conclusion générale : plus de riches donnent, mais ils donnent moins.”Moi aussi, cette conclusion me dérange… cela semble démontrer que les pauvres sont plus généreux que les riches, ce qui me parait… un peu gros comme jugement ! :DJ’imagine que cela doit plaire à tous les tenants de l’anti capitalisme, mais présentée comme cela cette conclusion parait franchement naïve !! :DJ’ai envie de commencer par vous dire qu’il ne faut pas donner de l’argent aux pauvres, car sinon vous les rendrez riche et donc moins généreux !!Sinon, pour réfléchir un peu plus loin… Je vous rappelle que les riches payent plus d’impots. Hors j’imagine qu’ils doivent ressentir ces impots quasiment comme des dons qu’ils font à la société (c’est en fait le cas…).Un peu comme ma femme qui est infirmière, ne fait JAMAIS de dons car elle a l’impression d’en faire suffisamment tous les jours pour les malheureux, je pense qu’il parait logique et compréhensible qu’un riche se sente suffisamment ponctionné pour ne pas en rajouter en plus par des dons.De plus, il y a des limites aux comparaisons relatives. En effet, les gentils ne raisonnent pas ainsi “bon, aller, je vais donner 0,23% de mes revenus”, tandis que les méchants disent en ricanant “moi je ne donnerai que 0,06% hiarc hiarc hiarc !!”En fait, les uns ne peuvent pas donner moins que 10 euros (en dessous ce serait ridicule), donc cela suffit peut-être à atteindre pour eux un pourcentage de revenu plus élevé.Tandis que les autres, plus généreux, mais comptant dans leurs dons leurs impots (+ TVA + IGF), se retrouvent par le miracle de la rêgle de trois à un seuil inférieur.Cqfd, les riches sont des salauds !!Franchement, j’aime bien tout le texte, mais la conclusion me dérange, tant on a entendu ces discours dans les manifs et par la voix de certains extrémistes…

Intéressé par ces calculs certes assez plaisants mais biaisés de quelques sophismes, je voudrais signaler l’aberration morale du système fiscal : seuls les personnes imposables bénéficient de la réduction d’impôts, ce qui signifie que la générosité des moins aisés est méprisée, et celle des plus riches encouragée. Le même système vaut pour le recours aux “Services à la Personne”, qui attribue une réduction d’impôt de 50% (et non un crédit d’impôt). Venant de perdre une partie de mes revenus (locataire défaillant) je devient non imposable : dès lors je dois payer “plein pot” les services qui me sont indispensables alors que j’ai moins de revenus (76 ans, handicapé). Les risques d’un tel système soi-disant “pragmatique” (encourager les riches à donner) sont la diminution des dons, et le recours au travail noir, aberration sociale.