flambent”. La méthodologie a été critiquée par certaines enseignes. Le gouvernement a embrayé très vite derrière 60 millions de consommateurs, pour demander sa propre étude, qui semble confirmer certains points et en infirmer

d’autres. Peu de choses sur le sujet sur les blogs, hormis cette brève et ce billet chez les éconoclastes. A lire également sur le sujet l’interview de Moati dans le Monde.

Petit complément, pour signaler qu’il existe des données Insee particulièrement intéressantes, accessibles gratuitement, sur la consommation des ménages depuis 1959, par produit d’une

part, et par fonction de consommation d’autre part. Une mine.

On peut par exemple calculer le poids de la consommation de chaque produit dans l’ensemble de la consommation des ménages, ce que l’on appelle un coefficient

budgétaire. Par grande fonction de consommation, ça donne ce tableau :

| DESIGNATION DU POSTE | 1959 | 1985 | 2006 |

| Prod. alimentaires et boissons non alcoolisées | 26,8 | 16,9 | 13,7 |

| Boissons alcoolisées et tabac | 6,2 | 3,1 | 3,0 |

| Articles d’habillement et chaussures | 11,6 | 7,3 | 4,7 |

| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 10,8 | 20,5 | 25,2 |

| Meubles, articles de ménage et entretien courant de l’habitation | 9,3 | 6,9 | 5,9 |

| Santé | 2,3 | 2,4 | 3,4 |

| Transport | 10,3 | 14,9 | 14,7 |

| Communications | 0,5 | 1,8 | 2,8 |

| Loisirs et culture | 6,9 | 8,2 | 9,3 |

| Education | 0,6 | 0,5 | 0,7 |

| Hôtels, cafés et restaurants | 6,5 | 5,5 | 6,2 |

| Autres biens et services | 7,4 | 12,7 | 11,2 |

| Dépense de consommation des ménages | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

prix du lait, pâtes, yaourts, … affecte. En simplifiant, une hausse de 10% des prix de l’alimentaire vous fait perdre 1,37% de pouvoir d’achat.

Sur longue période, vous noterez l’augmentation de la part des dépenses de logement, eau, gaz…, d’une part, des dépenses de loisirs et culture, d’autre part. Sur

les 20 dernières années, c’est le poste communication qui a le plus fortement augmenté (+53% entre 1985 et 2006). L’impact de l’évolution des prix du logement

et des transports est potentiellement plus fort que celui des prix de l’alimentaire, car ces postes de consommation pèsent plus dans le budget.

On dispose de données à des échelles très fines. Par exemple, voici un graphique qui reprend l’évolution des coefficients budgétaires pour les sous-catégories de la

catégorie “industrie du lait”, elle-même sous-catégorie de la catégorie “Industries agricoles et alimentaires” :

Je précise qu’une baisse du coefficient budgétaire ne signifie pas une baisse de la consommation du produit, mais une augmentation moins rapide de cette consommation.

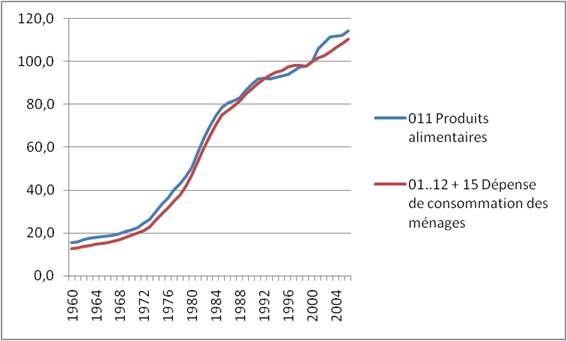

On peut également regarder l’évolution des prix de l’alimentaire, à comparer à l’évolution de l’ensemble des prix à la consommation. On obtient la courbe suivante

:

dans la grande distribution, de l’envolée des prix agricoles, de la PAC, … Sur le rôle de la PAC et des quotas laitiers décriés par Alexandre

Delaigue, j’aurais tendance à nuancer (voir d’ailleurs certains

commentaires intéressants sur le billet d’Alexandre) : les quotas ne sont pas atteints dans tout un ensemble de régions car il y a des productions aujourd’hui plus rentables, et aussi pour

des raisons socio-économiques : l’élevage est une activité beaucoup plus contraignante que l’activité céréalière par exemple. Sur la loi Galland, le débat est entre les partisans d’une

déréglementation rapide (Attali-Askenazy) et les partisans d’une déréglementation plus en douceur (Moati) pour éviter différents effets négatifs. Sur les prix mondiaux : dans tous les cas, leur évolution risque de continuer un certain temps, et de peser sur le pouvoir d’achat des ménages. Comme le rappelle Moati dans son interview au Monde, mesurer

le pouvoir d’achat des ménages consiste à suivre l’évolution de R/P, avec R le revenu nominal et P l’indice des prix à la consommation. On a tendance à se focaliser très fortement sur le

dénominateur (comment assurer la baisse des prix?), en “oubliant” le numérateur (comment assurer une hausse des revenus?), sachant que sur ce dernier point, d’autres débats émergent : est-ce un

problème de répartition des richesses? de croissance trop faible? etc.

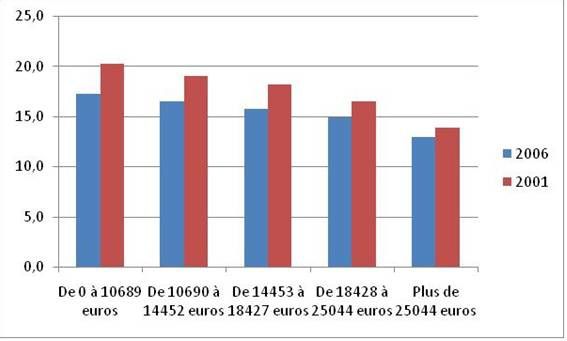

Pour finir, je signale que l’impact des prix de l’alimentaire n’affecte pas de la même manière les ménages, on observe notamment que le poids dans le budget des dépenses alimentaires décroît avec le niveau de revenu

:

Le poids de l’alimentaire décroît tendanciellement pour tous les quintiles, mais les différences subsistent entre quintiles. Bon, il y aurait plein d’autres choses à

dire à partir de ces chiffres, je vous laisse vous amuser avec!

PS : Christian Aubin, doyen de l’UFR de Sciences Economiques de Poitiers, est interviewé par France Bleu

Poitou lundi matin, entre 9h10 et 10h50 dans l’émission “Les Spécialistes”, sur la question hausse des prix/pouvoir d’achat. Vous pouvez poser des questions par mail ou par téléphone, infos

ici.

nti_bug_fck

Je suis supris par la relative constance du poste “Restaurants” (précisément “Hôtels, cafés et restaurants”) alors qu’il m’est évident que la proportion de Français prenant leur repas de midi à leur foyer a forcément singulièrement baissé depuis 1959 : une nette majorité des écoliers, collégiens ou lycéens doit aujourd’hui manger à la “cantine” et un bon nombre de salariés dans de la restauration collective d’entreprise. Et sans compter l’essor du tourisme.Comment s’explique alors que ce poste bouge si peu ? En 1959 le Français moyen vidait 6 % de sa paye en petits canons au Bistro et c’est passé de mode ? Ou la restauration collective figure à un autre poste ?

Le plus gros changement (en volume) est donc un transfert entre le budget alimentation et le budget logement. Faut-il en conclure que les rentiers sont les vainqueurs des 50 dernières années et les paysans les perdants ?

Votre poste met bien en lumière le transfert de dépense de l’alimentaire vers le logement depuis la dernière guerre. Si cette part augmente de nouveau (ce qui semble plausible à court terme, car on manque de nouriture dans le monde: on ne produit pas assez pour les terriens, et c’est pour cela que les prix montent: les excédents amimentaires ont tout simplement disparus), il n’y a aucun doute que les prix des logements baisseront en conséquence. Je parle des biens “classique” pas du haut de gamme, où de toutes façons, les prix n’ont aucune réalité économique.

Ce qui m’inquiète, c’est que la montée des prix indique une réelle pénurie de matières premières (alimentaire, pétrole, acier…), et ceux qui vont souffrir seront les pays les plus pauvres, que l’on ne pourra plus aider par nos surplus alimentaire. Le plus grand risque actuel à mon avis: la famine…

http://gigi75.over-blog.com/

Depuis 1960 jusqu’en 2008, si je lis bien les chiffres INSEE, le PIB par habitant a été multiplié par environ 4.8.Donc on dépense en 2008 par rapport à 1960 : - pour les produits alimentaires environ 2.4 fois plus, ce qui peut se traduire par une hausse de qualité et quantité ?- pour le logement , eau gaz et électricité 12 fois plus … est on vraiment 12 fois mieux logé ou bien y a t il un mécanisme infernal de spéculation depuis quelques années (cf comptes de la nation) sur la richesse immobilière ?

LG : “Depuis 1960 jusqu’en 2008, si je lis bien les chiffres INSEE, le PIB par habitant a été multiplié par environ 4.8.”Comment a été répartie cette richesse générée en 40ans ? Une partie n’aurait-elle pas pu être affectée au financement des retraites ?Qu’en sera t-il d ela croissance du PIB entre 2008 et 2050 ? Une partie de la richesse qui sera produite pourra t-elle être affectée aux retraites à venir ?