Emblemata / André Alciat – Paris : Jérôme de Marnef et Veuve Guillaume Cavellat, 1583 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, XVI 688)

Lundi 24 septembre à 18h et jeudi 27 septembre à 12h, au Fonds ancien, Pierre Martin (Maître de conférences à l’UFR Lettres et langues de l’Université de Poitiers) anime une Heure du Livre ancien consacrée aux livres d’emblèmes. L’entrée est libre et gratuite, mais il est nécessaire s’inscrire (05 49 45 32 91 ou FondsAncien@univ-poitiers.fr).

Selon la sixième édition du Dictionnaire dit de Trévoux (Paris, 1771), l’emblème, toujours composé d’une image et d’un texte, est « un symbole fait pour instruire et qui regarde en général tout le monde ». Il a deux valeurs principales : comme un miroir qui reflète les qualités, mais aussi les faiblesses de celui qui le regarde, il a une fonction morale et, comme une médaille qui réunit, de manière organisée et souvent frappante, sur un petit espace plusieurs symboles ou informations, il a un rôle mnémotechnique.

Le premier livre d’emblèmes, paru en 1531, est celui d’Alciat (1492-1550), mais ce type d’ouvrages répond à un goût plus ancien. Ces livres connaissent un succès important aux XVIe et XVIIe siècles, en se spécialisant peu à peu.

Hieroglyphica / Giovan Pietro Pierio Valeriano. – Lyon : Paul Frellon, 1610 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, RAg 9)

La structure de l’emblème est toujours la même. Il est composé de trois éléments :

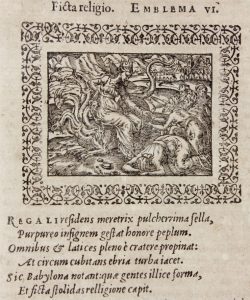

- une sentence ou un titre, parfois appelé motto : presque toujours en latin, il est souvent difficile à comprendre précisément car il est très polysémique ;

- une image, qui est une gravure sur bois ou sur métal ; son rôle est esthétique et mnémotechnique ; comme toute image codée, elle s’appuie sur des attributs, des symboles et des allégories ; le décodage de l’image devient plus difficile au cours des décennies car, de plus en plus souvent, son auteur superpose les niveaux d’interprétation, en recourant à des éléments aux multiples sens ;

- une explication ou un commentaire : selon les cas, cette partie est en latin ou en langue vernaculaire ; elle est faite de vers, souvent accompagnés de prose ; elle commence par une description de l’emblème, puis précise le sens de celui-ci.

Il faut chercher les sources des emblèmes à la fois dans la mythologie classique, la Bible, les pères de l’Église, les bestiaires, les auteurs de l’Antiquité, les auteurs contemporains et la sagesse populaire.

Le Fonds ancien conserve un seul livre d’emblèmes, une édition pirate de l’ouvrage d’Alciat, les Emblemata (Paris : Jérôme de Marnef et Veuve Guillaume Cavellat, 1583).

Les images ou Tableaux de platte peinture / Philostrate ; traduction de Blaise de Vigenère.- Paris : veuve de Mathieu Guillemot et Mathieu Guillemot, 1629 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, Folio 574)

Mais il abrite plusieurs ouvrages illustrés appartenant à la famille des livres d’emblèmes :

- un répertoire d’emblèmes pour les pasteurs, ceux qui ont charge d’âme, que ce soient des évêques ou des prédicateurs : Dell’imprese pastorali / Carlo Labia.- Venise : Nicolò Pezzana, 1685

- un recueil de symboles pour les artistes, très utilisé à l’époque moderne : Iconologie / Cesare Ripa.- Paris : Mathieu Guillemot, 1629

- un texte de l’Antiquité commenté au XVIe siècle et illustré de gravures sur cuivre, pour certaines composées par les plus grands artistes du temps : Les images ou Tableaux de platte peinture / Philostrate ; traduction de Blaise de Vigenère.- Paris : veuve de Mathieu Guillemot et Mathieu Guillemot, 1629

- un commentaire du XVIe siècle d’un texte hellénique redécouvert au siècle précédent : Hieroglyphica / Giovan Pietro Pierio Valeriano.- Lyon : Paul Frellon, 1610

- un recueil allemand : Sämtliche geistreiche Bücher vom Wahren Christenthum / Johann Arndt.- Tübingen : J. H. Ph. Schramm, 1768

- une œuvre rédigée dans un contexte universitaire et publiée en Slovaquie : Idea sapientis theo-politici / Antonio Vanossi.- Trnava : Jezsuita Akadémiai Nyomda, 1749

Iconologie / Cesare Ripa.- Paris : Mathieu Guillemot, 1629 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, FAM 1411)

Suggestions bibliographiques

- Alison Adams, Stephen Rawles et Alison Saunders éd., A Bibliography of French emblem books of the sixteenth and seventeenth centuries, Genève : Droz, 1999-2002

- Beautés et mystères du livre d’emblèmes : [exposition du 14 mai au 16 octobre 2004] / [réalisée par la Bibliothèque municipale de Dijon], Dijon : Bibliothèque municipale, 2004

- Jean-Marc Chatelain, Livres d’emblèmes et de devises : une anthologie : 1531-1735, Paris : Klincksieck, 1993

- Jeanne Duportal, Étude sur les livres à figures édités en France de 1601 à 1660 ; Contribution au catalogue général des livres à figures du XVIIe siècle : 1601-1633, Genève : Slatkine reprints ; Paris : Librairie Gaspa, 1992

- Laurence Grove et Daniel Russell, The french emblem : bibliography of secondary sources, Genève : Droz, 2000

- Roger Paultre, Les images du livre : emblèmes et devises, Paris : Hermann, 1991

- Alison Saunders, The Sixteenth-century French emblem book : a decorative and useful genre, Genève : Droz ; [Paris] : [diff. Champion-Slatkine], 1988

- Alison Saunders, The seventeenth-century french emblem : a study in diversity, Genève : Droz , 2000