Du 1er au 30 mars 2019, le livre ancien du mois consacré au Gentilhomme cultivateur de Jean-Baptiste Dupuy-Demportes, est présenté à la bibliothèque Michel Foucault.

Jean-Baptiste Dupuy-Demportes (17..-1770), critique littéraire et auteur dramatique, traduisit de l’anglais, en marge de sa production littéraire, un ouvrage sur l’art vétérinaire équin, Le Gentilhomme maréchal, et un traité d’agriculture, Le Gentilhomme cultivateur.

Paru en 1756, A compleat body of husbandry de l’agronome anglais Thomas Hale (17..-1763), avait rencontré un grand succès en Angleterre. Dès 1760, dans L’Ami des hommes, Mirabeau en publiait un extrait traduit des six premiers livres et louait l’intérêt de cet ouvrage « si utile dans son propre pays, qu’un grand nombre de paroisses en tiennent un exemplaire enchaîné sur un pupitre dans la sacristie pour l’usage des habitants ». Ceci donna l’idée à Dupuy-Demportes d’en faire une traduction intégrale et complétée par des extraits d’autres auteurs contemporains.

L’agronomie, « science nouvelle »

L’initiative avait toutes les chances de réussir, tirant profit de l’engouement pour l’agronomie, sur fond d’anglomanie ambiante.

À partir de 1750, année de la parution du Traité sur la culture des terres de Duhamel du Monceau, un grand nombre d’ouvrages et de revues techniques consacrés à l’agriculture furent imprimés, et ce jusqu’à la Révolution, puis à nouveau au début du XIXe siècle.

Les publications anglaises, particulièrement appréciées, figuraient aux catalogues des libraires importants, faisaient l’objet de comptes rendus de périodiques, et leurs traductions alimentaient les recherches et la réflexion agronomiques françaises en pleine effervescence.

En 1753, l’agronomie fit ainsi son entrée à l’Académie royale des sciences de Paris. L’objet de cette nouvelle science : décrire, expliquer et surtout améliorer les techniques de culture en définissant les lois de la « bonne culture ».

Le modèle anglais

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les grands propriétaires terriens anglais, dans leur volonté d’accroître leurs profits, s’intéressèrent aux moyens susceptibles d’augmenter les rendements de leurs terres. Cette recherche d’une productivité et d’une production accrues permit la mise au point de nouvelles techniques de culture. Le modèle agricole anglais suscita une véritable fascination en France où il fut considéré comme le summum du progrès et l’exemple à suivre.

L’« agriculture nouvelle »

Mais quelles étaient les innovations de ce « nouveau système », également désigné sous les appellations d’« agriculture nouvelle » ou encore « nouvelle culture » ?

Dupuy-Demportes, en fidèle disciple de ce « nouveau système », aborde précisément ses différents aspects dans Le Gentilhomme cultivateur.

Dans le chapitre De la nouvelle culture (au tome quatre de l’ouvrage qui en compte huit, de format in-quarto), il en détaille un élément essentiel, l’abandon de la jachère grâce à l’instauration d’assolements complexes introduisant des plantes fourragères, principalement le trèfle et le navet. Ces espèces « artificielles » non seulement régénéraient et préparaient les sols mais constituaient en plus une nourriture riche pour le bétail pourvoyeur à son tour de fumier de qualité dont l’auteur défend l’usage.

La « nouvelle agriculture » préconisait l’utilisation des engrais et Dupuy-Demportes fait logiquement débuter son ouvrage par l’analyse des sols et l’exposé des types d’engrais appropriés à chacun d’eux. La marne, particulièrement utilisée outre-Manche, y figure d’ailleurs en bonne place.

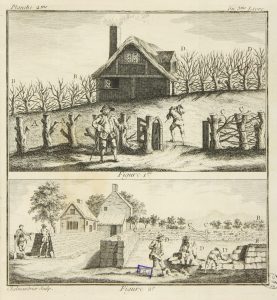

L‘élevage se développa également, grâce à la sélection et l’amélioration des races. L’outillage fut perfectionné, notamment les modèles de charrue dont on trouve des reproductions dans les planches du tome quatre.

Enfin, en écho au mouvement majeur des enclosures survenu en Grande-Bretagne, Dupuy-Demportes loue les « grands avantages des enclos » en y consacrant tout un livre au tome deux.

Le Gentilhomme cultivateur fut le premier ouvrage de synthèse sur l’agriculture nouvelle, témoignant des réflexions et expériences menées depuis le milieu du siècle. C’était également un traité d’économie rurale, particulièrement complet, pratique et au fait des dernières recherches, notamment en ce qui concernait les laines, la vigne, le lait et les produits laitiers. L’auteur y traite, au-delà des exemples anglais, de cultures spécifiques à certaines régions françaises, olivier, safran, garance, plantes textiles, etc. Certains n’hésitèrent pas à qualifier Le Gentilhomme cultivateur de « code invariable de l’agriculture de la France » (lettre adressée à Dupuy-Demportes, reproduite au tome trois).

Pour aller plus loin

Agronomie et agronomes en France au XVIIIe siècle / André J. Bourde.- Paris : S.E.V.P.E.N, 1967

La terre et les paysans : France – Grande-Bretagne, XVIIe-XVIIIe siècle / Pierre-Yves Beaurepaire, Charles Giry-Deloison.- Neuilly-sur-Seine : Atlande, 1999