Ce billet complète celui du 7 décembre 2018.

Le dessinateur, Antoine Charles Vauthier (1790-185.)

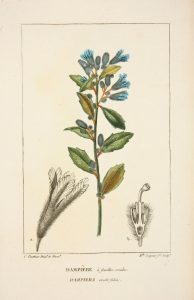

À de très rares exceptions près, les planches du Dictionnaire classique d’histoire naturelle portent la signature d’Antoine Charles Vauthier, comme auteur du dessin ou au moins responsable de sa retranscription par les graveurs. L’avertissement du tome premier lui rend un hommage appuyé, à lui et à son beau-père Louis Claude Marie Richard, décédé l’année précédente : « M. Vauthier, peintre d’histoire naturelle, connu avantageusement par des planches de Lépidoptères, gendre de feu Richard qui dessinait la botanique avec une si rare perfection, et formé sous un tel maître, est chargé de l’exécution de l’atlas. »

Son beau-frère, Achille Richard (1794-1852), dont il illustra les œuvres, fut également botaniste. Son père, Michel, et son frère, Jules-Antoine Vauthier (1774-1832), avaient tout comme lui embrassé une carrière artistique.

En 1824, dans le premier tome des Annales des Sciences naturelles, Antoine Charles Vauthier donna une « Description d’une nouvelle espèce d’Aranéides du genre Epeïra de Walckenaer ». Après sa contribution au Dictionnaire classique d’histoire naturelle, ce collectionneur de plantes et d’insectes s’embarqua pour le Brésil, qu’il accosta en décembre 1831 ; il regagna la France en mai 1833.

La gravure au pointillé et la couleur

Pour les illustrations du Dictionnaire classique d’histoire naturelle, fut employée une variante particulière de la gravure sur cuivre : la technique dite au pointillé. À l’aide d’une pointe ciselée ou d’une roulette pourvue d’une molette dentée, la plaque métallique était incisée d’une multitude de points minuscules, dont l’espacement plus ou moins grand donnait un rendu tout en nuances, demi-teintes, délicatesse.

Le procédé du pointillé s’alliait merveilleusement à l’encrage « à la poupée », du nom du petit tampon utilisé pour appliquer les différentes couleurs sur la plaque. La feuille de planche posée dessus était imprimée en un seul passage, au moyen de la puissante presse à cylindres, qui laissait dans le papier une dépression correspondant au format de la plaque, la « cuvette », et en lissait le grain. Cet art atteignit son apogée avec les livres de fleurs de Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), notamment ses Roses et ses Liliacées .

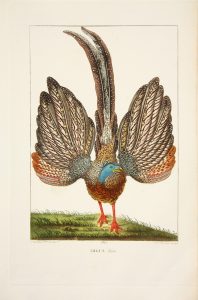

L’impression obtenue était éventuellement rehaussée à la main. Petites taches, dessin de plumes, d’écailles, blanc de l’œil pour « faire plus vivant », reflets métalliques, en particulier sur les poissons, les oiseaux, gris pour ombrer et créer une impression de volume sont ainsi visibles sur l’exemplaire du Dictionnaire classique d’histoire naturelle conservé au Fonds ancien. Ces opérations étaient dispendieuses et, pour en diminuer le coût, chaque pinceauteur ou pinceauteuse travaillait en série sur le même sujet.

De la gomme arabique pouvait en outre être appliquée pour donner un effet lustré. Le plumage brillant du coucou cuivré contraste de ce fait avec le mat de la souche sur laquelle il est perché et seul le pelage du corps de la hyène brune a été lustré, sa tête ayant été épargnée. À certains endroits, de la gomme a malencontreusement été apposée en dehors des plumes de l’argus mâle (ci-contre).

La provenance de l’exemplaire du Fonds ancien

Dictionnaire classique d’histoire naturelle / dir. Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Tome quinzième.- Paris : Rey et Gravier : Baudoin frères, 1829 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, MED 2895-15)

Tous les volumes du Dictionnaire classique d’histoire naturelle conservés au Fonds ancien sont marqués de l’estampille de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers, créée en 1841. L’institution précédente portait, officiellement depuis 1820, le nom d’École secondaire de médecine (l’enseignement médical avait recommencé à Poitiers en 1806 après la période révolutionnaire). Sa bibliothèque lui venait principalement de la Société de médecine de Poitiers et de la générosité de praticiens ou de professeurs.

Le Dictionnaire classique d’histoire naturelle affiche une autre mention de provenance, manuscrite, en tête du prospectus inséré au tome I de texte et sur la couverture de la première livraison de planches : « leg Jolly ». Une telle inscription figure sur au moins 18 autres documents issus de l’École de médecine de Poitiers. Ils parurent entre 1779 et 1836, la plupart au cours de la première décennie du XIXe siècle.

Dictionnaire classique d’histoire naturelle / dir. Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent. Tome premier.- Paris : Rey et Gravier : Baudoin frères, 1822 (Poitiers, Bibliothèques universitaires, Fonds ancien, MED 2895-15)

Auraient-ils été légués par Pierre-Alexandre-Hilaire Jolly, « docteur en chirurgie (avril 1812), médecin adjoint aux Incurables (1815) et aux Aliénés (1831), professeur de matière médicale et de thérapeutique à l’École (1833), mort en juillet 1851 » ? Ainsi est évoqué cet enseignant dans l’Histoire de l’Université de Poitiers de Prosper Boissonnade (1862-1935), doyen de la Faculté des lettres de Poitiers. Pierre-Alexandre Jolly, dont la bibliothèque universitaire possède le Rapport sur l’asile des aliénés de Poitiers, présenté […] le 30 juillet 1845, s’illustra par ailleurs par sa libéralité en participant en 1847, avec huit autres de ses collègues, à l’achat d’un terrain pour la construction de nouveaux locaux destinés à l’École de médecine.

Sur l’École de médecine de Poitiers

Histoire de l’Université de Poitiers, passé et présent (1432-1932) / sous la direction de M. le Doyen Boissonnade…. – Poitiers : Imprimerie moderne, Nicolas, Renault & cie, 1932. Consultable en ligne sur Gallica.

Numérisations du Dictionnaire classique d’histoire naturelle

Bonjour,

J’ai acheté il y a une dizaine d’année toute une série de gravures, détachées de leur ouvrage originale. Je n’arrivais pas à mettre le nom de Vauthier avec celui d’un éventuel éditeur et un auteur. Voilà chose faite grâce à votre page Web, et vos explications très complètes.