Qui a cheminé dernièrement à travers le campus n’a pu rester insensible aux flamboyantes plates-bandes de tulipes harmonieusement plantées par le service des espaces verts de l’université.

Aux uns la tulipe évoquera le retour du printemps, des barbecues et des flâneries, aux autres les peintres flamands et d’aucuns se souviendront de la fameuse tulipomania qui sévit au XVIIe siècle et augura les futures bulles financières.

C’est à partir du XVIè siècle que cette fleur à bulbe a été importée de l’Empire ottoman, au gré des échanges commerciaux avec les pays marchands de l’époque. Parmi eux, la République des Provinces-Unies entre alors dans son siècle d’or. L’essor du commerce et de la culture de cette fleur coïncide avec une période de grande prospérité pour cette jeune république. Ses marchands se trouvaient alors au centre du commerce mondial, et accumulaient de véritables fortunes. Par son raffinement, son exotisme et son coût élevé, la tulipe acquit alors un statut de symbole culturel très fort, alliant luxe et cosmopolitisme. Elle devint alors, pour une bourgeoise urbaine hollandaise en quête d’idées pour dépenser sa fortune, un élément de distinction sociale particulièrement prisé, dans une économie marquée par l’abondance de monnaie en circulation. La marge d’incertitude entourant l’expression finale de la fleur conférait de surcroît à cet investissement une dimension aléatoire qui plaisait, dans une société volontiers joueuse.

Dans un premier temps, l’achat des bulbes les plus rares et précieux était négocié directement auprès d’horticulteurs spécialisés, à partir de critères essentiellement esthétiques. Toutefois, au cours des années 1636-1637, le développement d’un mécanisme de pré-vente des bulbes en terre, sans garantie quant à l’allure prise par la future fleur, donc, vint rompre la logique d’un simple commerce de fleurs.

L’objet des transactions devint à ce stade les billets à effets par lesquels un acheteur acquérait le droit d’acheter la tulipe plus tard, à un prix convenu d’avance. L’intérêt de ce type de contrat, dans un contexte d’enchérissement du prix de la tulipe, était de parier sur un effet de levier en achetant à moindre coût une marchandise certaine de s’écouler pour davantage quelques mois plus tard. Ainsi apparut un marché financier autour de la tulipe, nourri par la spéculation autour d’un produit dérivé semblable aux options échangées sur les marchés financiers contemporains.

La disponibilité importante de liquidités, conjuguée au goût du pari et à l’absence de régulation aboutirent à un emballement spectaculaire :

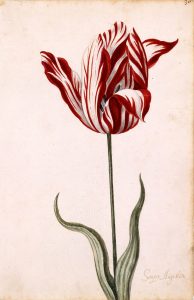

« De 5200 guilders en 1636, le prix d’un seul bulbe de Semper Augustus passa à 10000 guilders en janvier 1637 au plus fort de la spéculation, soit l’équivalent de 102000 euros aujourd’hui ! » (in Chavagneux, Christan. 2013. p.25)

Mais cette fièvre retomba en quelques semaines, à partir de février 1637, au terme d’un véritable krach au cours duquel des décotes de 95 à 99% furent enregistrées.

Cet épisode allait inspirer de nombreux commentaires moralisateurs plus ou moins

soucieux des faits, mais aussi tout un imaginaire artistique, de La Tulipe Noire d’Alexandre Dumas à la mordante Satire de la Tulipomanie de Jan Brueghel le Jeune (voir ci-contre), où d’espiègles singes revisitent à leur façon le récit de ce qui est parfois qualifié de première bulle financière de l’histoire.

Bibliographie sélective

- Brook, Timothy. Le chapeau de Vermeer. Le XVIIè siècle à l’aube de la mondialisation. Paris : Éditions Payot et Rivages. 2012

- Chavagneux, Christian. Une brève histoire des crises financières : des tulipes aux subprimes. Paris : La découverte. 2013

- Mackay, Charles. Selections from extraordinary popular delusions and the madness of crowds. London : Allen and Unwin. 1973

- Shiller, Robert James. Exubérance irrationnelle. Biarritz : Valor. 2000