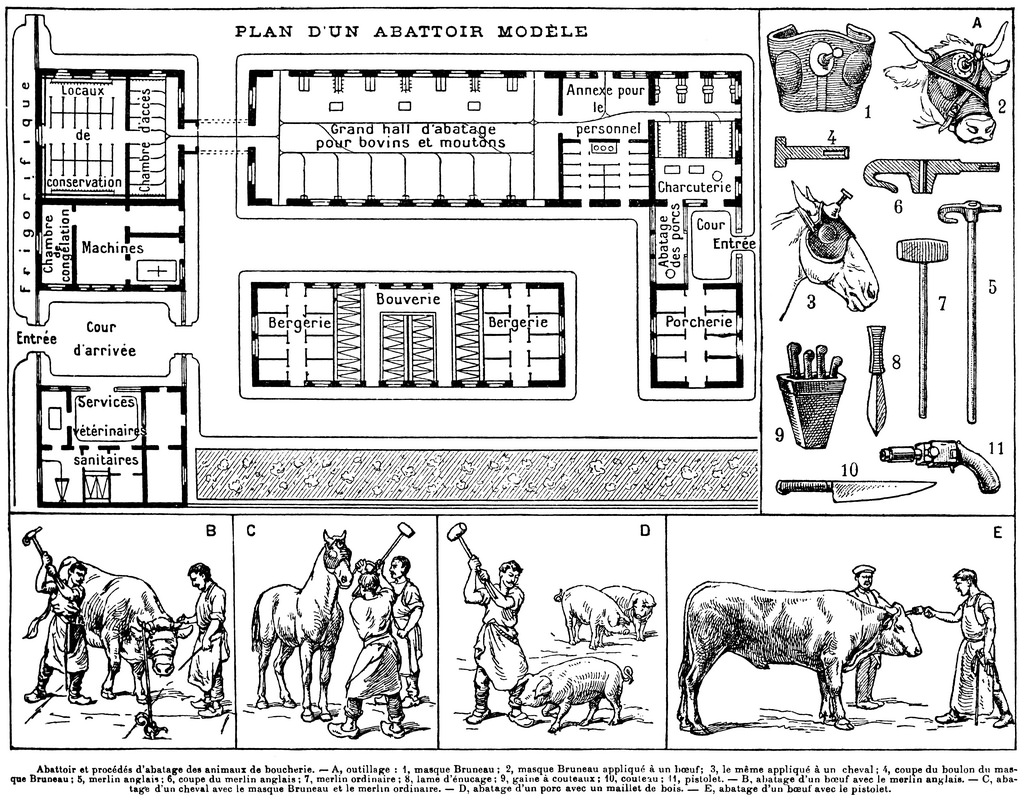

Image « Plan d’un abattoir modèle (extrait du Larousse Universel en deux volumes, 1922) », par Frédéric Bisson – CC BY 2.0 – Source : Flickr

La dénonciation de l’exploitation animale (celle de l’agriculture intensive et de la filière agro-alimentaire avant tout) et de son corollaire potentiel, la souffrance, constitue aujourd’hui non plus un simple élan mais un mouvement social de fond. En témoignent diverses manifestations œuvrant pour la défense de la cause animale : végétarisme, véganisme, antispécisme, « affaires » des abattoirs lancées par l’association L214, intellectuels appelant à la création d’un secrétariat d’État à la condition animale, création d’un parti animaliste, création du collectif « Animal politique »… Qui plus est, cette secousse se développe sur le plan d’une érosion sans précédent de la biodiversité mondiale.

Accorder des droits « humains » aux animaux ? La question, philosophique, paraît paradoxalement tant fondée que sans fond, crevant encore sous un imposant poids historique et culturel, celui du monde philosophique (« Nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », Discours de la méthode de Descartes), celui du monde religieux (« Puis Dieu dit : faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. », Genèse) mais aussi celui de nos modes de vie carnés inscrits dans nos gènes depuis des milliers d’années (vers 1 million d’années, tous les hominidés encore très végétariens disparaissent, sauf Homo erectus, plus carnivore. Arrive ensuite Homo sapiens, notre ancêtre le plus proche, qui invente la cuisson et domestique les animaux – les moutons dès 9500 avant J.C. puis les bovins vers 8000 avant J.C. – augurant ainsi d’une ère nouvelle dans les relations homme-animal).

De nombreux ouvrages présents dans les BU de Poitiers vous aideront à vous forger votre propre jugement sur cette question (bibliographie non exhaustive) :

L’animal sauvage entre nuisance et patrimoine, France, XVIe-XXIe siècle

L’animal domestique : XVIe-XXe siècle

Libération animale et végétarisation du monde : ethnologie de l’antispécisme français

L’appel du sauvage : refaire le monde dans les bois

Le retour du prédateur : mises en scène du sauvage dans la société post-rurale

L’éloquence des bêtes : quand l’homme parle des animaux

L’animal vertueux : dans la philosophie antique à l’époque impériale

L’expérimentation animale : entre droit et liberté

La question animale : entre science, littérature et philosophie

Penser le comportement animal : contribution à une critique du réductionnisme

Liberté et inquiétude de la vie animale

Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?

L’animal dans les pratiques de consommation

L’animal, un homme comme les autres ?

Le chercheur et la souris : la science à l’épreuve de l’animalité

L’homme, l’animal et la machine : perpétuelles redéfinitions

Les droits de l’animal aujourd’hui

Psychophysiologie : le système nerveux et le comportement

Comment vivre avec les animaux ?

Penser le comportement animal : contribution à une critique du réductionnisme

Anthologie d’éthique animale : apologie des bêtes

Philosophie animale : différence, responsabilité et communauté

Contribution artistique à la problématique de votre article ! Plasticienne engagée, j’ai réalisé une série de dessins intitulée « Pouvoir d’achat ». Absurdité et cynisme des mots utilisés pour l’étiquetage des barquettes de viandes. Cette série de dessins aux crayons de couleur reprend mot pour mot les étiquettes des communicants de l’agroalimentaire. Affligeant comment les slogans font avaler n’importe quoi …

A découvrir : https://1011-art.blogspot.fr/p/dessein.html