Du 2 au 31 avril 2019, dans le cadre du Livre ancien du mois, la bibliothèque Michel Foucault accueille un document d’ordinaire conservé au Fonds ancien : La secchia rapita.

La secchia rapita (Le seau enlevé) est sans conteste l’ouvrage le plus connu de l’homme de cour et écrivain Alessandro Tassoni (1565-1635), originaire de Modène.

Un poème héroï-comique

Ainsi est caractérisée, grâce au sous-titre, La secchia rapita dès les premières éditions. Dans sa préface, Alessandro Tassoni dit avoir inventé un poème d’un genre nouveau, mêlant l’héroïque et le comique, le style grave et le burlesque.

Héroï-comique, La secchia rapita l’est aussi dans un sens plus moderne, traitant sur un ton élevé, celui de l’épopée, d’un sujet bas. Si elle commence comme l’Énéide (« je voudrais chanter »), la ressemblance avec le poème virgilien tourne bientôt court. L’objet du chant est « un malheureux et vil seau de bois », on voit « Hélène se transformer en un seau », pour lequel Bologne et Modène s’entretuent. Ne sont ménagés ni les dieux de l’Olympe, partie prenante dans cette guerre, ni les hommes, aux étendards souvent ridicules (boudin, rave, éléphant volant, poêle, âne sur un poirier, seringue à enfler un ballon, paillasse pour dévoiler à une dame ses intentions secrètes). Le genre épique est parodié, l’engouement pour la poésie chevaleresque, telle La Jérusalem délivrée (La Gerusalemme liberata, 1581) du Tasse et ses émules, tourné en dérision.

Le plus ancien poème héroï-comique serait la Batrachomyomachie, « le combat des grenouilles et des rats », longtemps attribué à Homère. Pour assister à une renaissance, il fallut attendre le XVIIe siècle. La secchia rapita fut devancée, en 1618, par Lo scherno degli dei (La moquerie des dieux) de Francesco Bracciolini, mais l’œuvre de Tassoni avait circulé plusieurs années sous forme manuscrite avant son impression en 1622.

Des fondements historiques

En 1325, dans le cadre de la bataille de Zappolino, le seau d’un puits fut réellement enlevé à Bologne par les guerriers de Modène. Ce trophée fut au départ suspendu dans la Ghirlandina, le campanile de la cathédrale, qui abrite désormais une simple copie, le seau authentique (même si certains prétendent que celui-ci aussi serait un faux) ayant été transféré dans le Palazzo communale de Modène.

Tassoni mêla les époques, situant l’action quelques décennies plus tôt, sous le règne de l’empereur Frédéric II (1194-1250) et de son fils Enzo (1220?-1272), souverain de Sardaigne, c’est-à-dire lors de la phase la plus sanglante des affrontements entre Bolonais guelfes, partisans de la primauté du pape en Italie, et Modénais gibelins, partisans de la suprématie de l’empereur germanique. Sous la plume de l’écrivain, le modeste récipient devint l’élément déclencheur de cette guerre.

Des querelles d’eau, de territoire opposaient encore Modène et Bologne, distantes d’une quarantaine de kilomètres, du vivant de Tassoni. Sous couvert d’événements médiévaux, l’auteur se livra à une virulente satire de son temps, de sa ville natale, de sa région et même d’individus en particulier.

Une œuvre à succès

L’ouvrage parut d’abord à Paris en 1622, sous le titre La secchia et le pseudonyme Androvinci Melisone. Après quelques corrections, afin de ménager le pape et éviter la censure, le poème fut publié à Rome en 1624, sous le nom de Tassoni, le titre étant complété par rapita. La version définitive fut imprimée à Venise en 1630.

Les multiples éditions, traductions, imitations, détournements suscités témoignent de la fortune, rapide et durable, du texte. Pierre Perrault donna la première version française en 1678, avec passages édulcorés pour les chastes oreilles de ses compatriotes. La secchia rapita inspira peut-être La boucle de cheveux enlevée (1712) de Pope ou Le lutrin (1674) de Boileau. Au chant IV, ce dernier rend hommage au poète « qui, par les traits hardis d’un bizarre pinceau / mi[t] l’Italie en feu pour la perte d’un seau ». L’opéra s’intéressa également à La secchia rapita ; elle fut notamment mise en musique par Salieri (1772).

L’édition parisienne de 1766

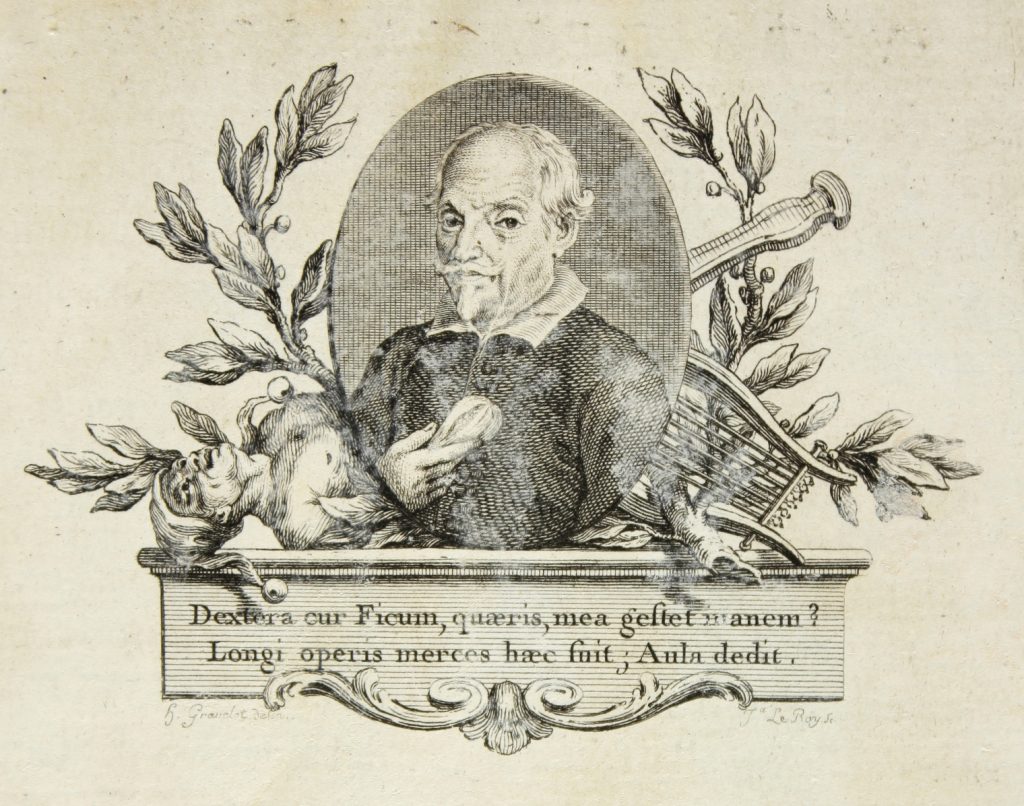

En langue originale (avec réflexions de Pierre Perrault traduites en italien), celle-ci a été commanditée par Giusto Conti, homme de lettres né à Rome, enseignant à l’École militaire de Paris et connu pour avoir édité nombre d’auteurs de son pays. Illustrée avec soin, elle débute par un frontispice à la mémoire de son épouse.

Une planche dessinée par Hubert-François Gravelot figure par ailleurs en regard des douze chants, précédés d’un résumé artistiquement encadré. Plus singulier et preuve d’un remarquable souci esthétique, presque tous les chants se terminent par un, voire deux culs-de-lampe en rapport avec le texte et parfois en pleine page. Ces ornements comblant le blanc des fins de chapitre étaient habituellement de petite taille et purement décoratifs, pouvant de fait être employés pour divers titres. Généralement gravés sur bois ou composés d’éléments typographiques, en relief donc, ils étaient imprimés en même temps que le texte. Les culs-de-lampe incisés dans une plaque de cuivre, en creux, comme ceux de La secchia rapita, nécessitaient un passage sous une presse différente, créant dans le papier une empreinte appelée « cuvette ».

Cet ouvrage, ne comportant que des gravures en taille-douce, ne compte cependant aucune dépression de ce type. Vers 1760, on prit ces marques en horreur, optant pour des plaques de métal plus larges que la page finale du livre. À la reliure, la distinction entre partie pressée et partie non pressée n’apparaissait plus, les marges blanches étant éliminées.

Pour cette édition de La secchia rapita, furent sollicités, outre Gravelot, un autre illustrateur très apprécié au XVIIIe siècle, Clément-Pierre Marillier, et un spécialiste des scènes animalières et pastorales, Jean-Baptiste Huet. L’entreprise mobilisa six graveurs.

Pour aller plus loin

Dans votre bibliothèque :

- Studi tassoniani : atti e memorie : Modena, 6-7 novembre 1965 / del convegno nazionale di studi per il IV centenario della nascita di Alessandro Tassoni.- Modena : Aedes Muratoriana, 1966 (Biblioteca, Nuova serie ; 6)

- Prints for books : book illustration in France 1760-1800 / Antony Griffiths.- London : The British library, 2003 (The Panizzi lectures)

Dans d’autres établissements :

- La secchia rapita / Alessandro Tassoni ; edizione critica a cura di Ottavio Besomi.- Padova : Antenore, 1987-1990 (Medioevo e umanesimo ; 68, 76)

- Percorsi europei dell’eroicomico / Clotilde Bertoni.- Pisa : Nistri-Lischi, 1997 (La porta di corno ; 12)

- La pianella di Scarpinello : Tassoni e la nascita dell’eroicomico / Maria Cristina Cabani.- Lucca : M. Pacini Fazzi, impr. 1999 (L’unicorno ; 21)

- Il poema eroicomico : teoria e storia dei generi letterari / saggi di M. Sarnelli, M. Boaglio, G. P. Maragoni… [et al.].- Torino : Tirrenia stampatori, 2001 (L’ avventura letteraria)

- Alessandro Tassoni : poeta, erudito, diplomatico nell’Europa dell’età moderna / a cura di Maria Cristina Cabani, Duccio Tongiorgi.- Modena : Franco Cosimo Panini, cop. 2017 (actes du congrès tenu à Modène du 6 au 7 novembre 2015)

Textes en ligne :

- Dans Gallica, édition de 1747 de La secchia rapita, Venise, Giuseppe Bettinelli

- Diverses œuvres de Vinceslao Santi, en particulier La storia nella « Secchia Rapita », Modena, Antica tipografia Soliani, 1906-1909

- « Drawings by Gravelot for Alessandro Tassoni’s Mock-Heroic Poem La Secchia Rapita » / Ruth S. Kraemer, dans Master Drawings, vol. 28, n°3, automne 1990, p. 338-343

- « Il vestito sconveniente : abiti et armature nella Secchia Rapita » / Silvia Longhi, dans Italique, I, 1998, p. 103-126

- « L’ipertrofia onomastica della Secchia rapita » / Maria Cristina Cabani, dans Il nome nel testo, VI, 2004, p. 271-294

-

Conobbe, dominò, ne rise : La secchia rapita come giostra magica di stili / Carlo Giuliano, Thesis (MFA), Hunter College, Department of Romance Languages, 2015

- Lettura della Secchia rapita / a cura di Davide Conrieri e Pasquale Guaragnella.- Lecce : Argo, cop. 2016, impr. 2016 (Biblioteca barocca e dei Lumi ; 15)

Quelques vidéos, certaines assez drôles :

-

La secchia rapita : poema di Alessandro Tassoni / ricantato a fumetti da Pino Zac, Franco Dodi, 1972 (chant I seulement, morceaux choisis)