Comment faire travailler le récitatif français aux chanteurs (es) de côté rythmique ?

Quand vous commencez à travailler le récitatif français à la première fois, qu’est-ce que vous devrez savoir? La réponse est simple, c’est “le texte“. C’est indispensable de bien comprendre le texte pour avoir le sens des mots bien sûr, mais aussi de savoir où est-ce qu’il y a de l’accent. C’est-à-dire on voit les syllabes longues et brèves qui correspondent les notes longues et brèves, qui créent le rythme, la diction et l’accord important. Surtout le récitatif de Lully est très lié par rapport au texte (de Quinault), son récitatif doit être chanté en déclament ou déclamé en chantant. La musique est mise sur les mots, elle doit accepter de rythme des mots. Et on retrouve des certaines difficultés quand on travaille avec la partition ancienne (l’imprimée, la gravée, ou le manuscrit) par exemple le placement de la ronde qui est centrée pour la beauté, le sens de signe de soupir, mais je focalise le travail de récitatif du côté rythmique.

Commençons par le travail au texte français ancien :

La réparation de texte français ancien

1. Réparer S et F (le caractère de la gravure)

| |

= Pour lui faire ma cour mes soins ont entrepris |

-

L’orthographe : « mesme » → « même »

-

La mise en place de la prosodie

-

Des majuscules : qui ne sont pas au début du vers : par rapport à la valeur du mot « Destin » → l’allégorie

-

Le glossaire, les accents : vérifier les mots de sens avec le dictionnaire ancien (Furetière, Richelet)

Avant de chanter…

-

Lire des livrets : pour comprendre des histoires, analyser, la préparation psychologique, entrer dans le rôle

-

Déchiffrer le texte français : délimiter des vers, trouver des rimes et des syllabes, l’accent tonique :

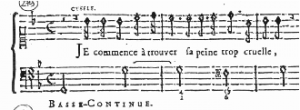

ex. J-B Lully « Atys » acte cinquième, scène V

« Je/ com/men/ce/ à/ trou/ver/ sa/ pei/ne/ trop/ cru/el/le » 12 (ou 13*) syllabes : = accent tonique avec une note longue, rouge = le temps fort (*on compte « e » muet final dans la musique « cruelle »)

« Je/ com/men/ce/ à/ trou/ver/ sa/ pei/ne/ trop/ cru/el/le » 12 (ou 13*) syllabes : = accent tonique avec une note longue, rouge = le temps fort (*on compte « e » muet final dans la musique « cruelle ») Et il faut marquer qu’il y a des accords expressifs (dissonants) sur l’accent tonique de ver (trou/ver) et de pei (pei/ne).

-

Compréhension du texte : faire expliquer du texte (résumé de la scène, de l’acte, le caractère différent)

à l’époque, les gens ont acheté des livrets pour mieux comprendre le théâtre. Il est très important de savoir de quoi raconte, de comprendre ce qu’il se passe. C’est inévitable de travailler du texte.

-

1) La déclamation avec la haute voix : pas chanter ni parler, avec l’intonation adoucir = la fin du vers descendent

2) La déclamation en rythme : entre chanter et déclamer

3) La déclamation en rythme et avec les intervalles des notes : l’intonation chanter = la fin du vers remontent

4) La déclamation en rythme avec la basse continue = « Mélodrame » mais encore en mesure (mesurée)

Il y a d’explication du récitatif dans un livre de L’esprit des Beaux Arts tom. II (1753),

…le Récitatif simple est une déclamation dont on marque avec force & quelquefois avec lenteur les intervalles & les tons pour les rendre plus sensibles, où on répand des agréments sur certains articulation de la voix & sur les finales, afin que la prononciation n’en soit point désagréable.

Pour aller plus loin :

-

Re-analyser du texte par rapport à la mise en scène

ex : « la peine » → il y a deux sens : la triste / la punition → quel sentiment doit avoir ?

-

Les sentiments du caractère : comment chanter ? L’explication de la phrase ou mot à mot ?

-

Comment organiser le rythme pointé ? (n’est pas la même façon) : allongé à la fin du mot, la vitesse de débit

-

La nuance (comment se prononcer des mots ?) : avec des mots ou des sens (phrases)

ex : le verbe « aimer » n’est pas d’être aimé, plutôt « on peut aimer »

Enfin, on peut chanter le récitatif…

Trouver le débit pour chanter librement (pour éviter de chanter mesurée)

-

le débit qui vient de l’inégalité prosodie: le rythme différent, longue et brève

-

Voir la basse continue: le silence, la respiration, le changement des accords, la valeur des note qui donnent la vitesse de débit ou la coupure des phrases.

-

L’indication de respiration (il faut le dégager) : pas de silence → le débit rapide ou pas?

-

La fonction d’acoustique: le débit est plus lent pour la musique sacrée à cause de la durée d’acoustique.

Il ne faut pas oublier ce qu’il dit L’esprit des Beaux Arts (1753) pour chanter le récitatif librement :

…le Récitatif doit se reprocher le plus qu’il est possible de la déclamation, on ne pourrait en juger, s’il était exécuté avec les agréments légers qui doivent être réservés pour le chant. Un Acteur qui veut réciter une Scène avec vérité, doit se pénétrer de la situation & rendre avec force le sens des paroles. Sans cette pureté d’exécution on ne peut faire entendre le vrai Récitatif français, dont la principale beauté est un intérêt toujours soutenu.

Le récitatif n’est pas que le chant ni la déclamation pure, il faut chanter en déclamant avec le rythme des mots, car l’accent tonique doit correspondre au rythme des notes (= la longueur des notes). La fonction de l’accord (la dissonance) est lié par rapport à l’accent des mots, et il met souvent sur le mot fort (périr, amour, redoutable, punir etc.). C’est pour faire entendre le texte, comprendre de l’histoire. On comprend bien qu’il y ait la différente importance pour la musique et la littérature à cette époque, car les œuvre de Lully (et son époque) appelait « tragédie lyrique » ou « tragédie en musique », cela n’est pas « opéra ». C’est-à-dire il n’y avait pas encore le « vrai » mélange entre la musique et la littérature, la musique est pour embellir des mots, le mot sert d’avoir le sens à la musique.

Ayumi